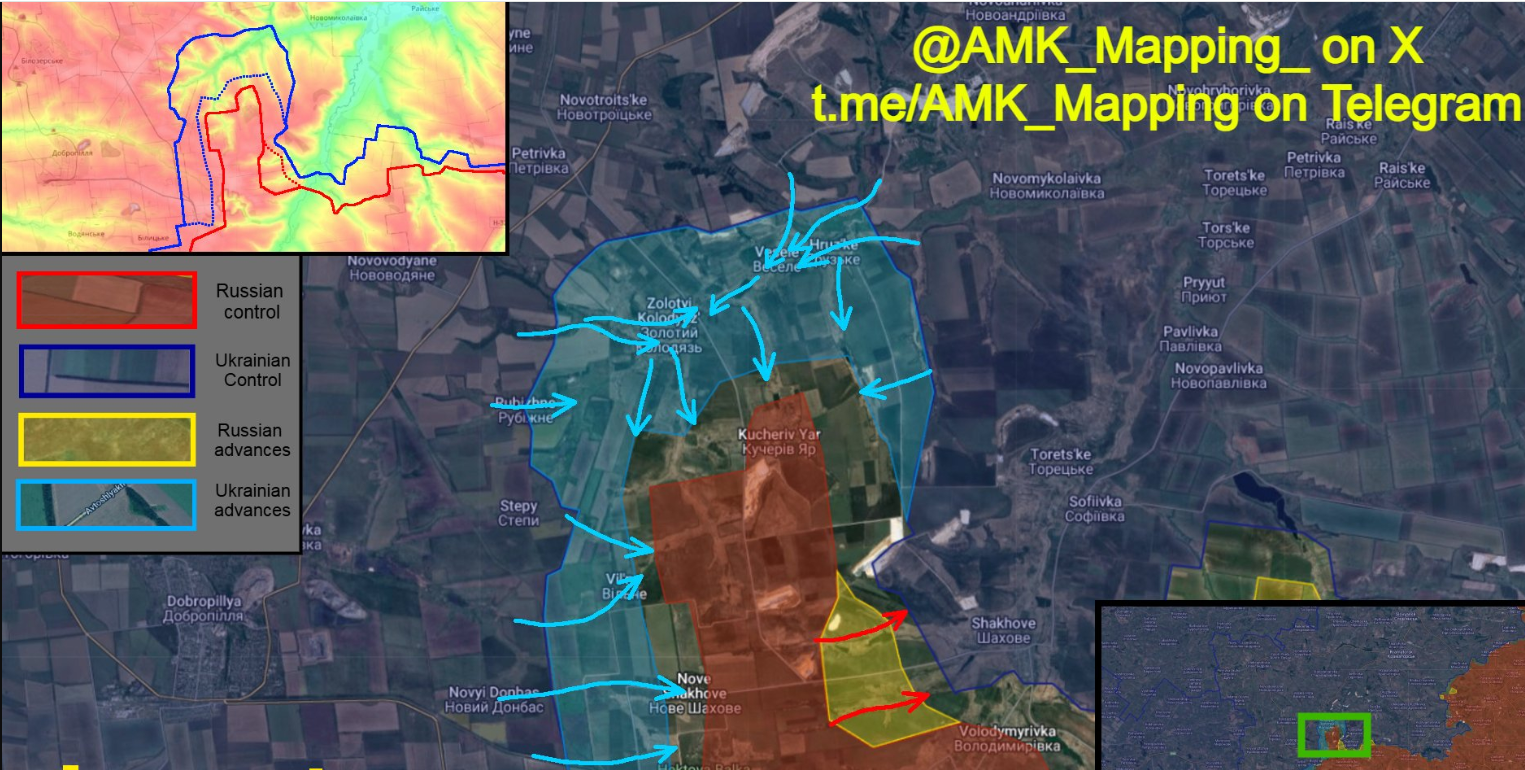

俄军开美援战车挂星条旗狂飙,双普会3天信任崩塌,美乌同盟裂痕加深 8月18日,俄媒"今日俄罗斯"突然发布一段战地视频:一辆车身布满防无人机铁栅栏的M113步兵战车,在扎波罗热地区的土路上高速行驶。车体两侧,俄罗斯三色旗与美国星条旗并排飘扬,在风中猎猎作响。视频中,俄军士兵对着镜头竖起大拇指,背景音里夹杂着欢呼声和枪炮声。 M113步兵战车是美国援助乌克兰的重要装备之一,这种履带式装甲运兵车自1960年服役以来,已生产超过8万辆,广泛装备50多个国家。 根据美国国防部的公开数据,自2022年俄乌冲突爆发以来,美国已向乌克兰提供了数百辆M113及其衍生型号,用于前线运输和火力支援。但在俄军的这段视频中,这辆本应属于乌军的战车,却成了俄军士兵的座驾,车身上的美俄国旗更是形成了强烈的视觉冲击。 俄方发布这段视频的时机,显然经过精心策划。视频上线时间正值美乌领导人预定通话前几小时,而地点选在扎波罗热这个敏感地区——这里是乌军反攻的重点方向,也是近期双方争夺最激烈的战场。 俄媒在报道中特意强调,这辆战车是"从乌军手中缴获并修复"的,如今已加入俄军作战序列。这种叙事策略,既展示了俄军的战场优势,又暗含对美乌武器援助有效性的嘲讽。 视频引发的连锁反应远超预期。乌克兰总统办公室主任叶尔马克第一时间谴责这是"最大限度的无耻",认为俄军将美国国旗与自身军事行动捆绑,是对美国国家象征的蓄意亵渎。 美国国务院发言人则措辞谨慎,表示正在核实视频真实性,并重申对乌克兰的支持"坚定不移"。但舆论场早已炸开了锅,社交媒体上"美俄秘密交易""乌克兰被出卖"的言论甚嚣尘上。 这场舆论风暴的背后,是美俄战略博弈的深层次矛盾。双普会期间,双方围绕乌克兰问题的核心分歧并未解决。俄方要求乌克兰承认克里米亚归属并撤出顿巴斯地区,美方则坚持以领土完整为前提推动停火。 尽管普京在会谈中做出了"仅要求乌东两州"的让步,但这种"以战促和"的策略,本质上仍是通过战场施压迫使乌克兰妥协。而俄军此时发布视频,正是对这种策略的延续——用缴获的西方装备证明乌军的脆弱,用美俄国旗的并置暗示某种不可言说的默契。 乌克兰的处境愈发艰难。随着俄军在扎波罗热方向的攻势加剧,乌军防线出现多处漏洞。据前线传回的消息,俄军已对红军城形成三面包围,部分突击队正在市区展开巷战。 在这种情况下,乌克兰对西方援助的依赖达到了顶点。然而,俄军视频的发布,让乌克兰民众对西方武器的有效性产生怀疑,也让基辅政府在谈判桌上的立场更加被动。 更严重的是,美乌同盟的裂痕正在加深。双普会后,特朗普曾致电泽连斯基,劝说乌克兰接受俄方提出的停火条件,以顿巴斯地区换取俄军在赫尔松和扎波罗热的冻结战线。 这一建议遭到泽连斯基的断然拒绝,他明确表示"乌克兰宪法不允许割让领土"。而俄军视频的发布,让乌克兰舆论认为美国在背后默许了这种交易。基辅街头出现了抗议人群,标语上写着"不要用我们的土地换你们的和平"。 国际社会的反应同样耐人寻味。欧洲各国对美俄峰会的"排他性"表达强烈不满,30多个国家的军队参谋长在巴黎举行闭门会议,讨论如何在停火后为乌克兰提供安全保障,却刻意将美国排除在外。 德国总理默茨直言,欧洲不能再"隔着窗户看手术",必须掌握谈判主导权。这种战略自主的诉求,与美国试图通过双边会谈解决冲突的做法产生了激烈碰撞。 这场舆论危机的影响正在扩散。俄罗斯国内,民众对"西方代理人战争"的认知进一步强化,莫斯科胜利公园的"西方援乌武器战利品"展览吸引了大批参观者,展品中不仅有M113战车,还有德制"豹2"坦克和法制AMX-10RC轮式坦克。 这种将缴获装备公开展示的做法,既提振了国内士气,也向西方传递了"武器无效"的信号。而在美国,国会两党开始质疑对乌援助的实际效果,要求政府加强对武器流向的监控。 从国际法角度看,俄军的行为也引发了争议。根据《海牙公约》和《日内瓦公约》,交战国在使用缴获装备时需遵守特定规则,例如不得将其用于针对装备原产国的宣传。 而将敌方国旗与自身军事行动结合,更被视为对敌方国家尊严的侵犯。尽管俄方辩称这是"战场宣传的常规手段",但这种行为无疑突破了国际社会的普遍认知底线。 这场危机的深层次根源,在于美俄对乌克兰问题的不同定位。对俄罗斯而言,乌克兰是抵御北约东扩的战略缓冲带,是维护自身地缘安全的核心利益所在。 而对美国来说,乌克兰更多是牵制俄罗斯、巩固北约联盟的棋子。这种认知差异,导致双方在谈判桌上始终难以达成共识。双普会的无果而终,视频事件的舆论发酵,都是这种矛盾的外在表现。乌克兰的未来充满不确定性。随着俄军在战场上的优势逐渐扩大,西方援助的边际效益正在递减。。