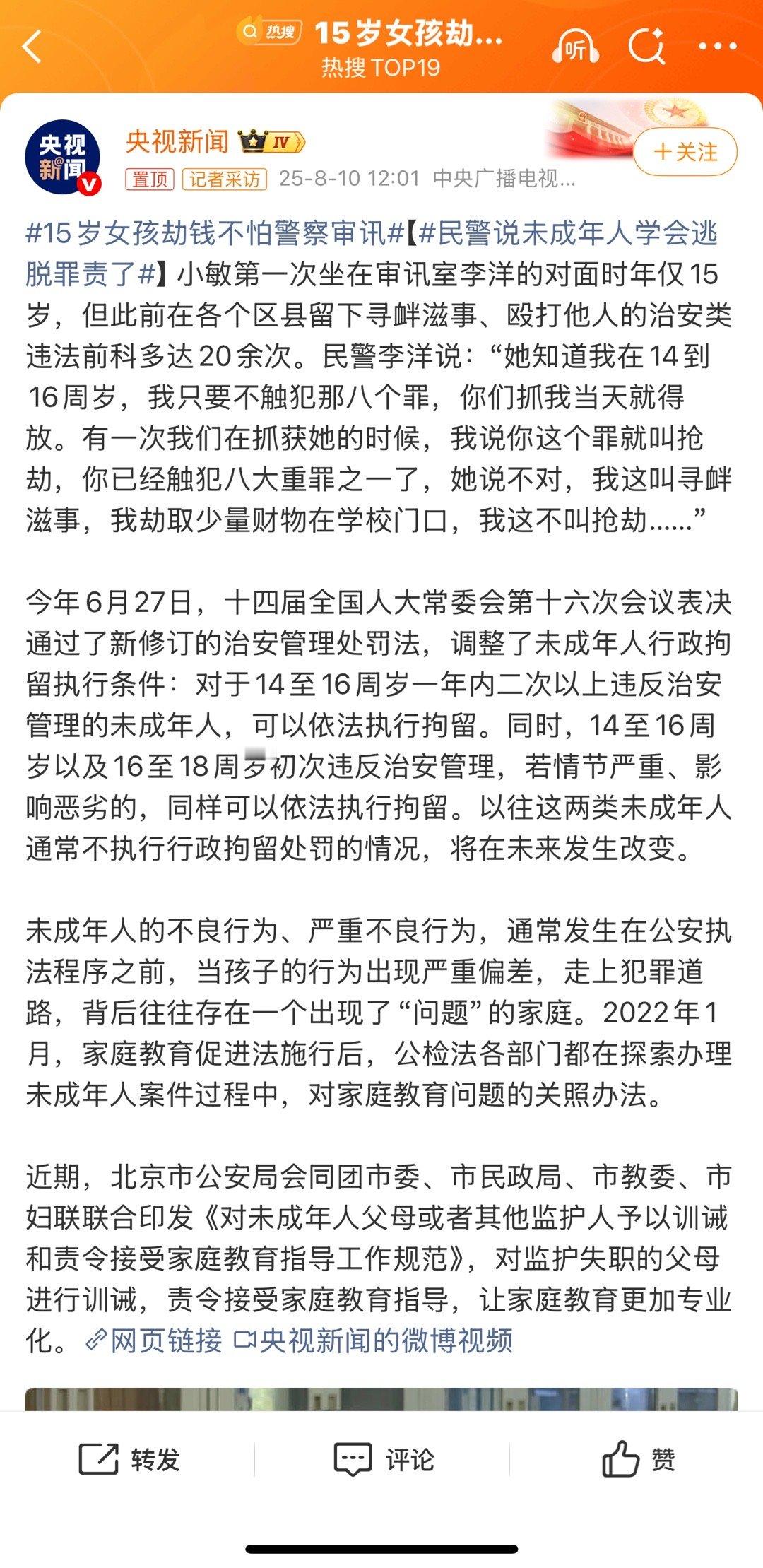

“拿着鸡毛当令箭?”北京,一15岁女孩在学校门口抢劫同学的财物,被抓到派出所之后,她却无所畏惧,原来女孩之前就曾经有多达20次前科,在面对民警说她这是抢劫重罪时,女孩却表示她这是寻衅滋事,不算是重罪之一!网友:现在的孩子真的应该好好教育。 2025年6月,一条沉寂多年的法律界线被悄然移动。新修订的《治安管理处罚法》首次明确,在特定条件下,14至16周岁的未成年人将与成年人一样,面临行政拘留。这意味着冰冷的手铐可能会扣上更加稚嫩的手腕。 是什么样的现实,促使国家对未成年人的法律底线做出如此调整?这道枷锁,究竟是为了惩罚,还是为了拯救?要理解这一切,或许得从一个15岁少女的眼神看起。审讯室的灯光刺眼,15岁的小敏却没有丝毫闪躲。 她望着对面的民警李洋,眼神里没有同龄人的畏惧,反而是一种不相称的镇定。这已经是她因寻衅滋事、殴打他人而第二十多次坐在这里了。当李洋告知她,这次以暴力劫取财物的行为,罪名已升级为“抢劫”时,一场奇特的“法律辩论”开始了。 小敏冷静地反驳:“不对,我这叫寻衅滋事。我在学校门口劫点小钱,不算抢劫的八种加重情节,你们今天就得放我走。” 这番逻辑清晰的话,让办案多年的李洋心头一震。他后来的感慨,点破了一个残酷的侧面:“他们学会了逃脱罪责了。” 小敏并非孤例,她所代表的是部分未成年人犯罪呈现出的“低龄化、职业化、知法犯法”的新趋势。他们不再是懵懂的犯错者,而成了精于算计的法律钻营者。 本该保护他们的法律,现实中却成了可以随意挥舞的“护身符”,派出所的一张张案底,也扭曲地成了同伴间炫耀的“勋章”。一位基层民警就曾提及,一名少年从12岁起便连续盗窃,由于年龄不足,执法者只能陷入“抓了放、放了抓”的循环。 当法律的威慑一再失效,人们不禁要问,这份扭曲的“早熟”,根源到底在哪? 罪恶的种子,往往埋在失能的土壤里。追溯这些孩子的成长轨迹,破碎的家庭几乎是共同的背景。早在2000年的北京,15岁少女吴某的案件就已敲响警钟。 她自述十二三岁便遭父亲多次强奸,而母亲的回应却是无力的“管不了”。她的童年栖身于数平米的过道,看着父亲三次入狱,堂兄、表哥也相继因重罪被判刑。家庭这个本该是港湾的地方,反而成了暴力的源头。 当这样的孩子走向社会,她抢劫了数十名学生,被捕后却会在派出所为所谓的“男友哥哥”仗义求情。这份看似荒唐的“义气”,恰恰折射出她内心对正常情感的极度渴望与扭曲。 无论是过去的吴某,还是如今长期游荡在洗浴中心、游戏厅的小敏,她们的人生轨迹都指向同一个根源——家庭监护的真空。情感的缺失,迫使她们向校园外的“兄弟”寻求归属,将所谓的帮派义气奉为生存法则。 面对如此现实,社会终于开始重塑这条失控的锁链。 也就因此有了对法律漏洞的修补。2025年6月的新规不再“一刀切”地豁免所有低龄少年,而是进行了精准分层:14至16周岁者,一年内二次违法即可行拘;16至18周岁者,即便是初犯,只要情节恶劣同样适用。 不过法律的目标并非简单的羁押,而是强调“惩教融合”。即便适用拘留,也必须配套心理干预与社会服务。司法也保留了温度,正如莆田案中,那位15岁时仅因帮忙叫车而成为从犯的程某,法律最终给予她的是社区矫正的柔性措施。 但法律的修补只是治标,更重要的一环,是追责到问题的源头——家庭。自2022年《家庭教育促进法》实施后,北京率先推出监护干预机制,警方可以联合妇联、教委对失职的父母进行训诫,甚至强制他们接受家庭教育指导。 “子不教,父之过”这句古老的训诫,正逐渐变为具备法律强制力的条款。这也意味着当孩子戴上手铐时,那对缺席或失职的父母,也可能要一同站上“被告席”。 当然仅靠法律和家庭问责还不够。要彻底打破“犯罪-纵容-再犯罪”的魔咒,还需要织密一张社会安全网,建立起校园、社区与派出所联动的早期预警,对那些出现逃学、暴力倾向的孩子第一时间干预。这是在悲剧发生前,最有效的一道屏障。 回看审讯室里的小敏,她那堂看似嚣张的“法律课”,又何尝不是对这个冷眼旁观的世界,发出的一声绝望控诉? 手铐能暂时锁住犯罪的手,却锁不住一颗从未被温柔以待的心。如何用法律、家庭与社会的力量,真正接住这些坠落的少年,让他们不必在恐惧与嚣张中走向沉沦,这才是手铐之外,更艰难的考题。 信源链接:

阿义

送去老动教养不需法院审判。老动教养最多3年吧