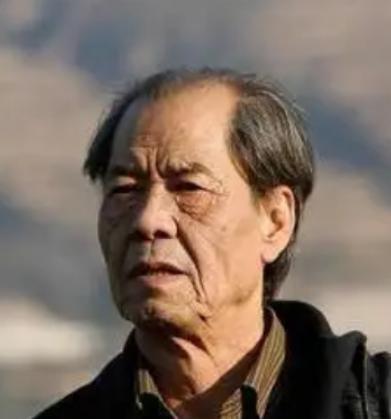

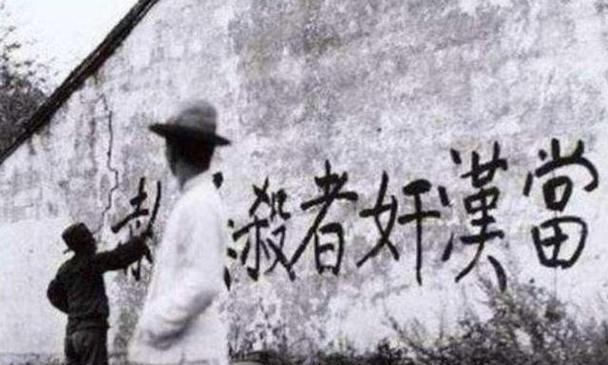

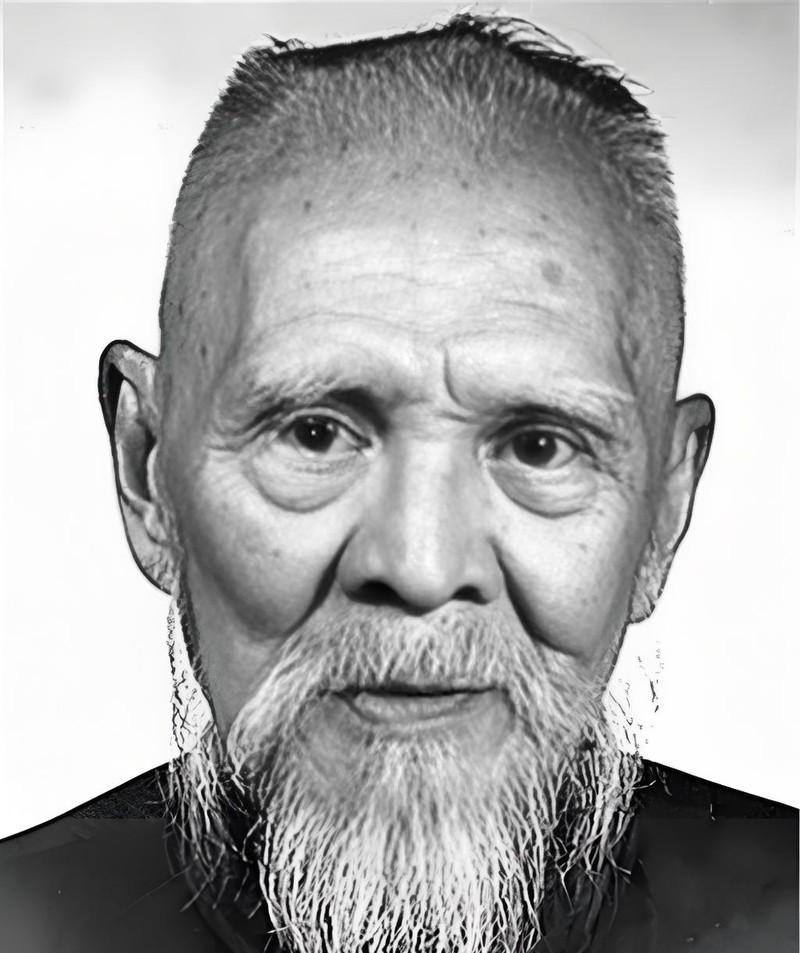

1993年,6年没有收入的陈忠实,在家闲坐。突然一通电话打来,接完电话后,他整个人瘫坐在地上。妻子吓得赶紧过来扶他,哪知,陈忠实却激动地说:“老婆,咱不用养鸡了!” 陈忠实1942年出生在陕西西安灞桥区西蒋村,那地方是典型的农村,家里靠种地过日子。他爸是个农民,但识点字,会用算盘算账,还喜欢看些演义小说和秦腔戏本子。从小,陈忠实跟着爸听这些故事,慢慢对写东西感兴趣。初中二年级,他就试着在作文本上写小说,老师还当堂念过他的东西。高中毕业后,没上大学,直接回村当小学老师,那时候工资低,工作也辛苦,但他抽空还写点散文和小诗。 几年后,转到公社干活,后来又到区里任职,一步步升到区委副书记。那些年,他接触不少乡村事务,积累了很多生活素材,对农村变化了解得透彻。这段经历让他写作更有底气,从1970年代开始,在报刊上发些短篇,渐渐在圈子里有点名气。但稿费少得可怜,养家都勉强。 到了1980年代中期,陈忠实调到西安市文联,当副主席,这让他有更多时间专注写作。他发表过几部中篇小说,像《初夏》和《蓝袍先生》,反响还行。但他总觉得没写出大东西,尤其看到同乡路遥和贾平凹已经出名全国,心里有点着急。44岁那年,他下定决心要写部长篇,赌上后半辈子。从1986年起,花两年时间准备,跑遍关中地区,查县志资料,从西周历史看到清末变迁。他觉得写作得严谨,不能胡编,得基于真实历史和生活。1988年春天正式动笔,拉出大纲,设置人物和情节。第一稿先写框架,第二稿细抠细节。整个过程,他反复修改结构,参考中外长篇小说,找到适合多人物命运的叙述方式。这部书耗时四年,到1992年底才定稿,字数五十万,讲白鹿原上家族恩怨和社会变迁。 1993年春天,陈忠实已经在家待了六年,没固定收入,日子过得紧巴巴。那时候,他把完成的手稿送到《当代》杂志社,等回复的过程特别煎熬。之前他和妻子商量过,如果稿子黄了,就回村养鸡卖蛋维持生计。电话打来,是编辑通知小说通过审核,要连载发表。他听到后腿软,坐到地上。妻子过来扶,以为出事了,但他说明情况,两人知道不用愁了。这件事标志着他创作生涯的转折,《白鹿原》从此走上文坛。 小说发表后,迅速在圈子里传开。1993年6月在杂志连载,年底人民文学出版社出书,销量意外好,市场低迷但它多次加印。评论家们有赞有批,有的说内容大胆,不适合大众,但出版社社长坚持推它参评茅盾文学奖。评奖过程曲折,初审过了,终审拖两年,1997年才定,以删减版形式获奖。这奖让他名声大噪,书发行超160万册,还进大学生必读书单。陈忠实后来继续写散文和评论,参与文学活动,但没再出长篇。 后续里,《白鹿原》被改编成各种形式。先是秦腔戏,用陕西方言唱,观众反馈热烈。接着是话剧,北京人艺排的,舞台上融入华阴老腔,演了多场。舞剧和电影也跟上,电影2012年上映,票房不错。这些改编让小说影响力扩大,不少人通过它们了解陕西乡村历史。陈忠实晚年身体不好,但还出席些研讨会,谈创作心得。2016年4月29日,他在西安医院去世,74岁。他的作品留下深刻印记,很多人说它挖了民族灵魂的根,值得反复读。 陈忠实的一生挺接地气的,从农村小子到知名作家,没啥花里胡哨,就是靠坚持和对生活的观察。他写《白鹿原》时,已经五十出头,之前那些短篇虽有,但没大火。准备阶段,他不光查资料,还回忆自己经历过的乡村事,把真实东西融进去。书里那些家族纠葛和人性描写,来源于他几十年积累,不是凭空想。获奖后,他没飘飘然,继续低调生活。这人性格倔,认定的事就干到底,妻子也支持他,尽管早年日子苦。文学圈里,他和路遥他们比,起步晚,但这部书让他站稳脚跟。读者看他的书,能感受到陕西那块土地的厚重感,不是空洞的说教。 想想陈忠实那六年闲居,没收入还得养家,换谁都难熬。但他没放弃,咬牙写完书。电话那头的好消息,等于救了场。现实中,很多写作者都遇过类似低谷,坚持下来才有出头日。他的故事告诉人,创作不是浪漫的事,得有实打实的功夫。资料准备两年,写作四年,这耐心不是谁都有。书出版后,争议也没少,有的批评内容敏感,但他没退缩,同意调整后获奖。这过程显示文学有时得妥协,但核心价值还在。陈忠实没美化历史,就写真实的人和事,让人读着有共鸣。