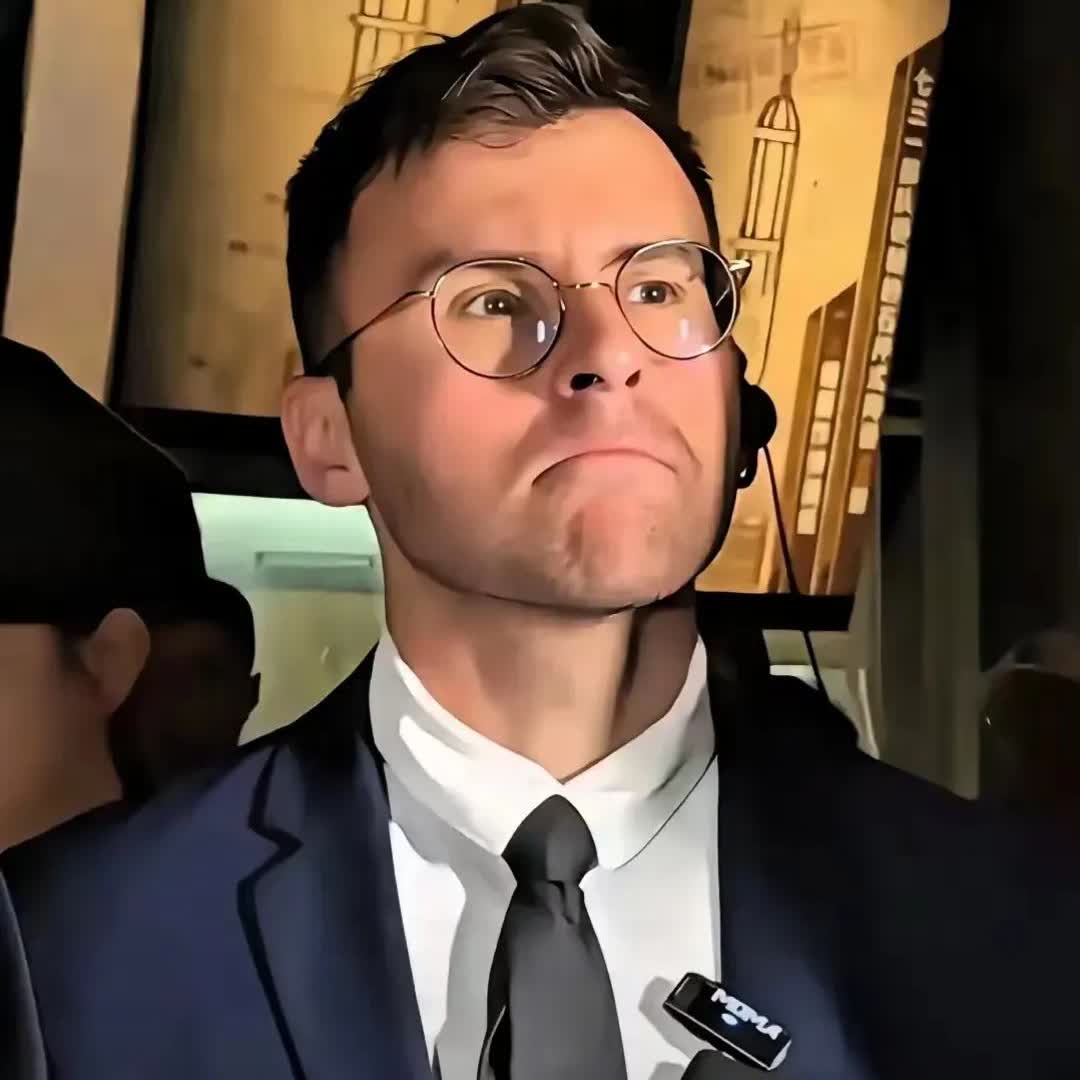

1951年,62岁的维特根斯坦放弃癌症治疗,衣衫褴褛,贫病交加,躺在吱呀作响的木床上,留下了对世界的最后告白:告诉他们,我度过了幸福的一生。 路德维希·维特根斯坦1889年出生在奥地利维也纳一个有钱有势的家庭。父亲是钢铁大亨,家里常来往的文化名人不少,比如作曲家勃拉姆斯。但财富没带来幸福,家里接连出事,四个兄弟里有三个自杀,维特根斯坦自己也从小就跟抑郁和自杀念头作斗争,十岁时就承认有过这种想法。 他天生是个动手能力强的人,十岁就自己做了台缝纫机。1908年,他去曼彻斯特大学学航空工程,还设计了一种后来对直升机技术有影响的螺旋桨。可他兴趣转向了哲学,受到逻辑学家弗雷格和罗素的启发,1911年跑去剑桥找罗素当学生。罗素很快就被他的才华震住了,说他是“传统意义上的天才”。 1914年一战爆发,维特根斯坦主动参军,在东线战场上扛枪打仗。他在战壕里随身带着笔记本,炮弹在头顶炸开,他还在写哲学想法。这种环境下,他写出了《逻辑哲学论》,讲语言和世界的关系,提出“语言的界限就是世界的界限”。1918年,他在意大利被俘,在战俘营里把这本书写完。战后,他继承了父亲一大笔遗产,但全捐了出去,自己过起了清贫日子。 1920年到1926年,维特根斯坦在奥地利乡下当小学老师,教数学和音乐。他教得认真但脾气火爆,经常体罚学生。1926年,他因为打了学生约瑟夫·海德鲍尔导致对方昏倒,被家长告上法庭。虽然没被定罪,他还是辞了职。那段时间,他还写了一本儿童拼写字典,对语言的痴迷可见一斑。 1929年,他回到剑桥,用《逻辑哲学论》当博士论文,轻松拿下学位。1939年,他成了剑桥的哲学教授,开始发展后期哲学思想,强调语言不是死的规则,而是活在日常使用里。这些想法在他死后出版的《哲学研究》里讲得最清楚,彻底改变了哲学圈对语言的看法。 1951年初,维特根斯坦查出前列腺癌,癌细胞已经扩散到骨头。他不想在医院里熬日子,拒绝治疗,搬进了朋友爱德华·贝文医生在剑桥的家。那时候他62岁,身体虚弱,穿得破破烂烂,整天躺在吱吱响的木床上。4月底,他的状态越来越差,但脑子还很清醒,4月25日还在写哲学手稿,思考确定性和知识的问题。4月27日,他拄着拐杖出去走了最后一圈,回来写下最后几行字。 4月28日,贝文告诉他最多只剩几天,他平静地说了声“好”。当天晚上,他知道朋友们要来看他,转头对贝文的妻子琼说:“告诉他们,我度过了幸福的一生。”第二天,4月29日,他就在那张吱吱作响的床上走了。 “幸福的一生”这几个字乍听让人懵,因为维特根斯坦的人生实在不像幸福的样板。他家境好但亲人接连自杀,他自己抑郁半辈子,打仗差点死在战场上,教书还惹过官司。这样一个人,怎么会觉得自己幸福? 有人猜,他可能是从哲学里找到了安慰。《逻辑哲学论》里,他说世界之外的东西没法用语言讲,也许他觉得幸福不是外在的成就,而是内心的某种平静。后来《哲学研究》里,他又说语言和生活绑在一起,可能他回顾自己一生,虽然苦多乐少,但那些探索真理的日子让他觉得值。 还有人说,他最后几年跟朋友相处得很坦然。住在贝文家,他跟琼聊哲学聊生活,彼此有了信任。临终前知道朋友要来看他,他可能觉得这一生有人懂他、陪他,就够了。 维特根斯坦死后,他的学生在1953年整理出版了《哲学研究》,这本书把他的后期思想推向全世界。他说的“语言游戏”和“家族相似性”让人重新理解语言怎么工作,不光影响了哲学,还渗透到语言学、心理学甚至人工智能。他还认为语言得靠人群才有意义,一个人关起门来瞎想不行,这观点到现在还在学术圈吵得热火朝天。 他的故事也挺励志,从豪门少爷到战场士兵,再到乡村老师和哲学教授,他一直在追自己想要的真相。传记作家雷·蒙克写的《维特根斯坦:天才的使命》把他的性格和思想挖得很深,连流行文化里都能看到他的影子,比如刀郎的歌《罗刹海市》就有点他的味道。 维特根斯坦的遗言让人忍不住想,他到底怎么定义幸福?是苦中作乐,还是看透了人生?他的朋友诺曼·马尔科姆觉得这话很怪,因为他眼里的维特根斯坦总在挣扎。可学者雷·蒙克和菲利帕·富特觉得,这话可能是他对自己的一种和解。他没追求钱,没追求名,最后却说幸福,也许是告诉我们,幸福这东西,真不一定跟表面看到的一样。