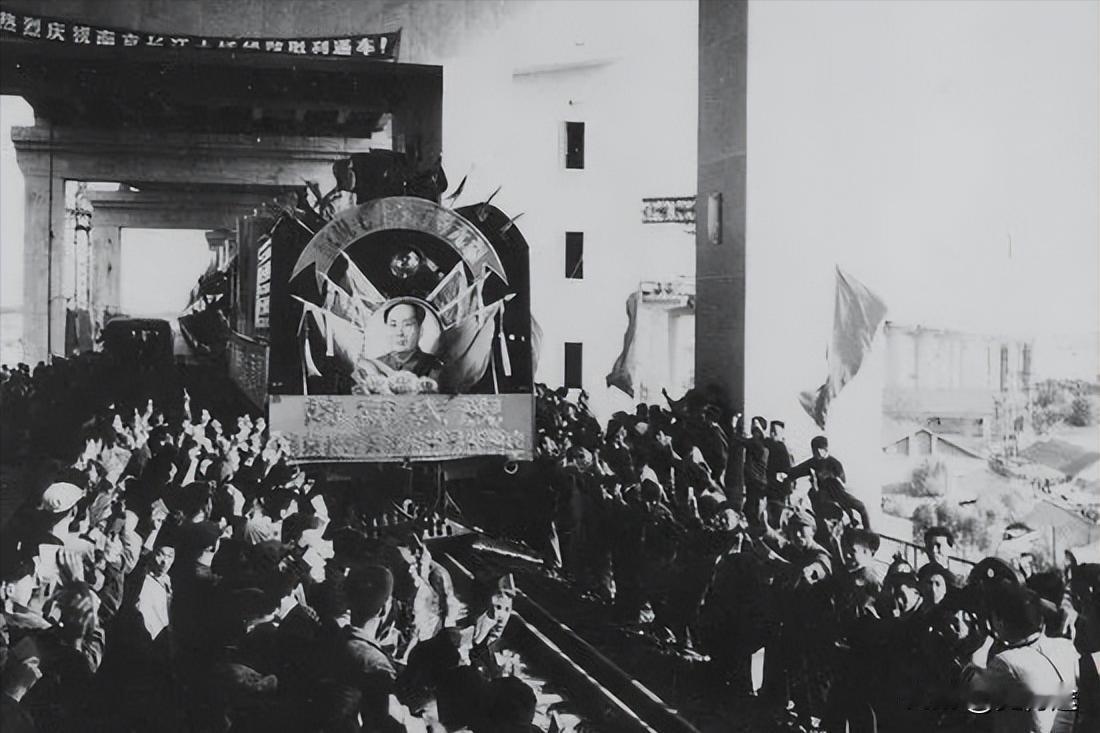

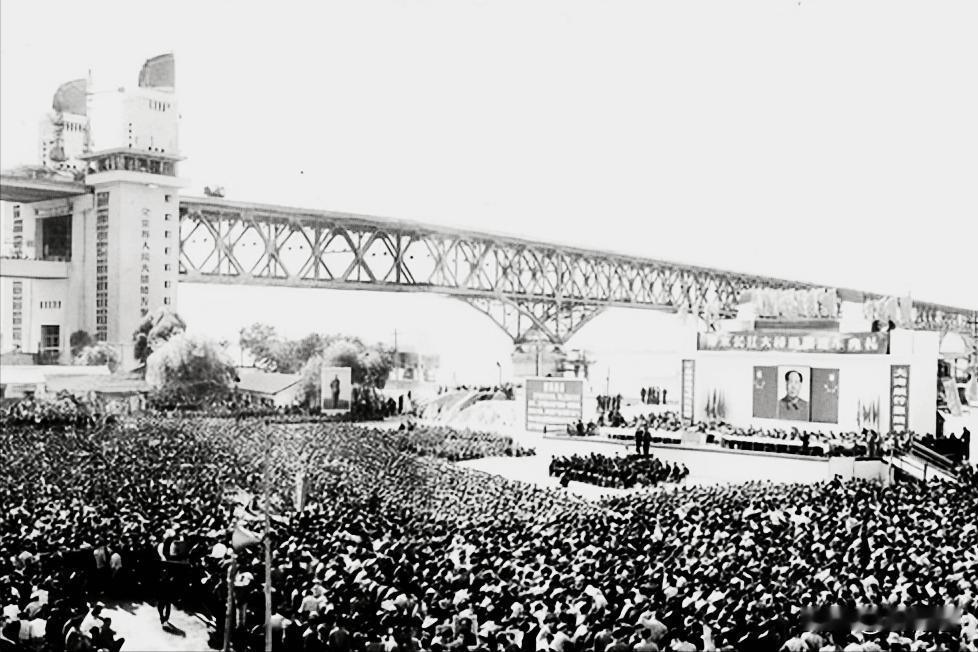

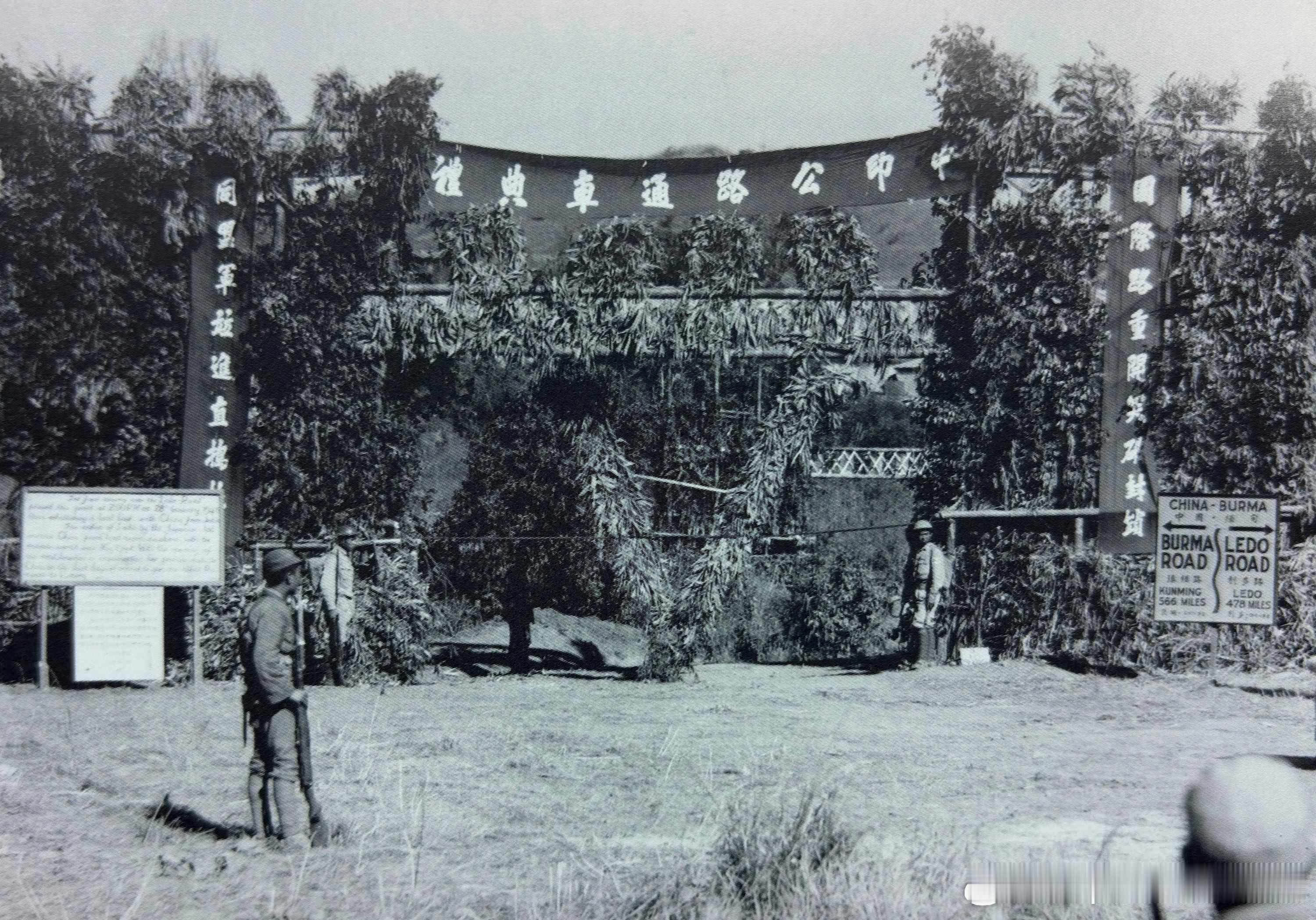

1969年,毛主席视察南京长江大桥时的景象令人永生难忘。站在巍峨的长江大桥之上,主席静坐在一张椅子上,凝视着行进中的火车。他目光中透露着对铁路设施建设的深切关注,对桥梁建设所取得的成就,心情格外愉悦。 1969年9月的南京,天气已经微凉。 夜风吹过长江时,会带着些水汽,拂在脸上不觉生寒。 可就在这个并不特别的深夜,南京长江大桥却迎来了一场非同寻常的检阅。 那时候的大桥已经建成将近一年。 它就像一条钢铁长龙横卧江面,铁路在下,公路在上,白天车水马龙,晚上灯光如织,城里人都说,这桥啊,不光是修通了一条路,更像是给南北之间搭了座心桥。 可大多数人并不知道,这桥上曾经走过一位老人,沉默不多话,却眼光深远。 他来的那一晚,没有仪仗,没有掌声,连广播里都没有只言片语。 那一夜,毛泽东站在桥上,看着江水,看着轨道,心里装的不是通车仪式,而是战备打算。 把时间往前拨一些,1956年毛泽东在武汉视察长江大桥建设时,就曾语气坚定地说:“长江上得修二三十座桥。” 不是设想,是要求。 他很清楚,修桥,不仅是为了交通便利,更是为了打通南北的血脉。 一个国家要强,骨架得硬。 而交通,正是国家的筋骨。 当时正处在中苏关系日渐冷却的时候,中国很多工程都还依赖苏联技术援助。 可毛泽东明确表示,今后的桥,不请苏联专家,咱们自己干。 于是,南京长江大桥被点名了。 选址、设计、施工,统统交给中国人。 没有外援,没有进口技术,一砖一石,全靠自家人琢磨。 这在当年,是件需要巨大勇气的事。 南京这段江面宽阔、水流湍急,地质条件极其复杂,施工难度比武汉那边高出一大截。 工程队里不少人都心里打鼓:能行吗? 真能修起来吗? 但毛泽东的那句“完全可以”,就像一声定音锤,把这事从可能变成了必须。 1960年动工,整整八年时间,南京长江大桥一点点筑起。 到了1968年,铁路桥通车;同年12月,公路桥也正式开放。 从那一刻起,南来北往的列车可以不再靠轮渡,卡车司机也不再被江水拦住行程。 人们常说那是一种“飞架南北”的豪气,其实更多的,是一种踏实的踏过天堑的安全感。 毛泽东后来提笔写下“一桥飞架南北,天堑变通途”,成了千古名句。 可那只是他对这座桥的表面赞许,他真正关注的,还藏在桥墩下、轨道间。 1969年9月20日下午,南京长江大桥守桥部队突然接到通知,次日将有一级警卫任务。 没人明说是谁要来,但气氛紧绷,调度密集,一切都预示着:有大人物要到现场。 军区安排机关干部和家属提前上桥看夜景,表面看似放松,实则是掩护。 21日凌晨一点多,一列轿车驶上大桥,从江北穿越到江南,又折返到桥中部。 车门打开,许世友快步下车,转身迎接后座那位老人。 毛泽东走下车,神态自若,穿着中山装,面带笑意。 他向周围的干部们招手,镜头在闪光中按下快门。 他没说很多话,也没有发表讲话。 他只是看,看桥上的路灯,看桥下的江水,也看那些默默站岗的士兵。 有人记得,他的目光停在远处铁轨上,像是思索着什么。 他转头问了许世友一句:“这桥,将来要是打仗,能用得上不?” 语气不重,但听在耳里却像是一道命令。 这不是突发奇想。 他很清楚自己在问什么,也很清楚对方必须回答什么。 桥,不只是修来通车的,还得能打得起仗。 如果未来有战事,这座大桥是不是能挺得住? 是不是能让装甲部队迅速跨越长江? 是不是能成为一条牢靠的战备通道? 这些问题,只有一个答案,那就是——得行。 许世友心领神会,没多解释,只是连连点头。 五天后,南京军区调动坦克第十师从安徽三界开拔,组织了一场震撼一时的“桥梁演练”。 80辆62式轻型坦克、60多辆装甲车,加上运输车辆,组成一个长达10公里的庞大车队,从北岸进入大桥,沿着桥面缓缓驶向南岸。 整个过程历时三个小时,桥面纹丝未动,结构稳定如初。 现场没有鼓乐,但有掌声。 人群中有人眼含热泪,咬着嘴唇说了一句:“咱中国人,真争气。” 军队完成演练后,将数据与视频送到中央,毛泽东看完后点头,脸上终于露出了一点放心的神情。 那次检阅,也许只持续了一个小时,却在共和国的交通建设史上打下了一个深深的印记。 毛泽东并不是在欣赏夜景,而是在检视一座桥能否扛住历史的重负。 大桥建成那一年,距离新中国成立不过19年,国家的工业体系刚刚成型,地缘格局风云变幻。 桥,是他给未来留下的一块压舱石,不单是地理上的“通”,更是国家战略上的“稳”。 从此以后,南京长江大桥不仅是一条交通动脉,还是一道政治符号。 许多年过去,人们行驶在桥上,早已习惯了它的存在,习惯了南北之间可以轻松跨越。 可很少人知道,那座桥曾在深夜,静静地迎接过一个老人;那座桥曾被问过一句话,这句话之后,才真正立下了“能打仗”的承诺。 桥,不会说话,但它见证过的事,比人还多。