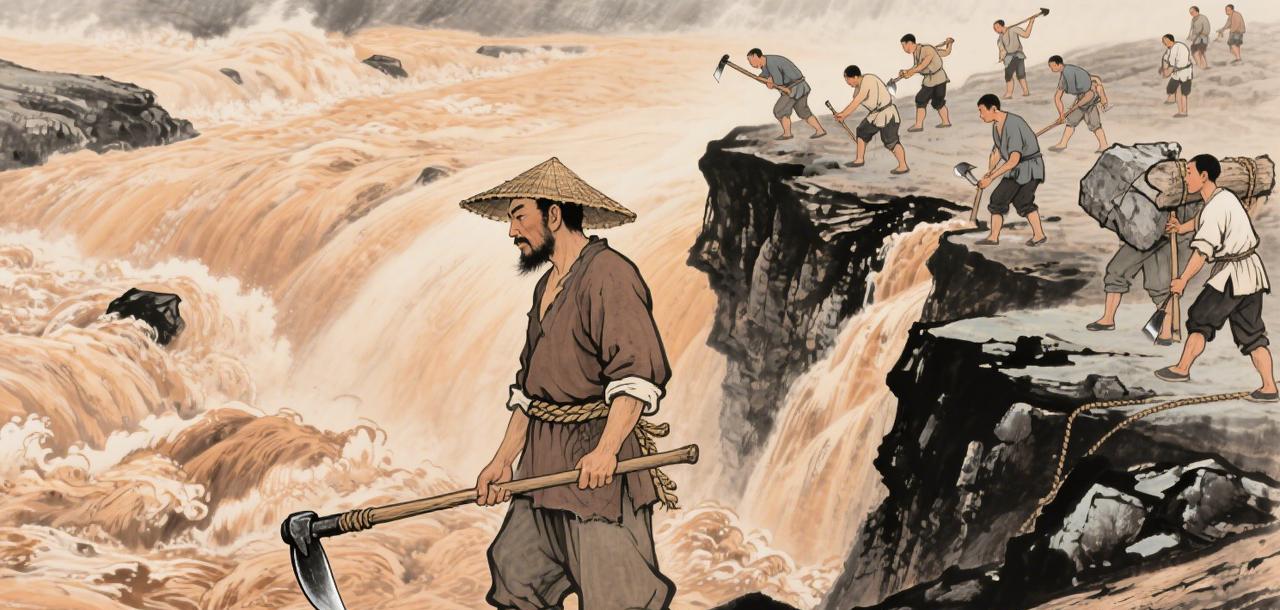

大禹拄着木耒站在泥泞中,小腿的毛发早已磨光,脚底结满厚茧。新婚第四天离家治水的他,十三年间三过家门而不入。 黄河在他脚下驯服东去,而远方的涂山会盟台前,防风氏首领的头颅刚被砍下,只因迟到一步。血顺着祭坛流淌,诸侯们屏住呼吸,第一次感受到名为“天子权威”的寒意。 当尧帝面对滔天洪水时,他绝对想不到这场灾难会重塑华夏的权力结构。鲧治水九年失败,被继任者舜诛杀羽山。当舜任命鲧的儿子禹继续治水时,这看似悲情的任命却埋下了王朝的伏笔。 禹的足迹遍布九州。他左手持准绳,右手握规矩,逢山开路遇水架桥。在裸国部落,他脱下华服赤身入境;遇到阻挠治水的曹魏方国,他毫不犹豫举兵征伐。这种刚柔并济的手段,让一千八百多个部族俯首听命。 治水不只是水利工程。禹每治理一地就“行山表木”,削平山木立碑定界。当他在荆州划定田亩,在豫州疏通漕运,在雍州建立粮仓时,一套严密的贡赋体系悄然形成。 洪水退去后,一个比舜的部落联盟更复杂的政治体已初具雏形。 舜去世后,大禹上演了中国历史上最精妙的权力禅让表演。他按祖制服丧三年,然后将帝位“让”给舜的儿子商均,自己躲到阳城隐居。结果呢?天下诸侯集体用脚投票:没人去朝拜商均,全都跑到阳城拜见禹。 这场远古时期的“民主表决”后,大禹堂而皇之登上王位。他做了一件划时代的大事——改国号为“夏”,农耕从此统一使用夏历。公元前2070年,中国第一个奴隶制王朝诞生。 禹晚年表面上指定伯益为继承人,却暗中培植儿子启的势力。等禹一死,戏剧性场面再现:诸侯们齐声高呼“吾君帝禹之子也”,纷纷抛弃伯益投奔启。当启在钧台大宴诸侯时,禅让制被永久封存。 大禹治水的浩大工程揭示了早期国家机器的形成。每州征调三万人力,五个诸侯国设一个诸侯长统一指挥。这种跨部落的动员能力远超部落联盟的松散组织,俨然是国家的雏形。 治水工程需要统一规划:九州水系被重新梳理,九条大河彻底疏通,九处大泽修筑堤防。当禹在会稽山大会诸侯时,迟到者防风氏被当场处死。这种生杀予夺的权力,已不是部落首领所能拥有。 更关键的是经济变革。禹治水后推行“五服纳贡”和“井田农耕”,最远纳贡地达数千里外。从冀州的皮裘到扬州的象牙,从荆州的青铜到徐州的五色土,物资如血脉般汇向中原,滋养着新生的国家肌体。 夏朝疆域西起豫西晋南,东至鲁冀交界,核心就在登封王城岗一带。“夏”的本义是“中国人”,华指光彩,夏指这片土地与人民。不论考古争议如何,这个国号早已融入我们的血脉——华夏子孙的称谓,就是夏朝最顽强的存在证明。 夏朝471年国运衰微始于孔甲。这位君主“好方鬼神,事淫乱”,诸侯纷纷叛离。就像明朝亡于万历而死于崇祯,夏的根基早已动摇,到暴桀时终于崩塌。 回望夏朝建立过程,大禹治水本质是场社会组织革命。当他在九州大地开山导河时,同时也在疏通权力的河道,从部落联盟的散漫溪流,汇聚成国家机器的滔滔大江。