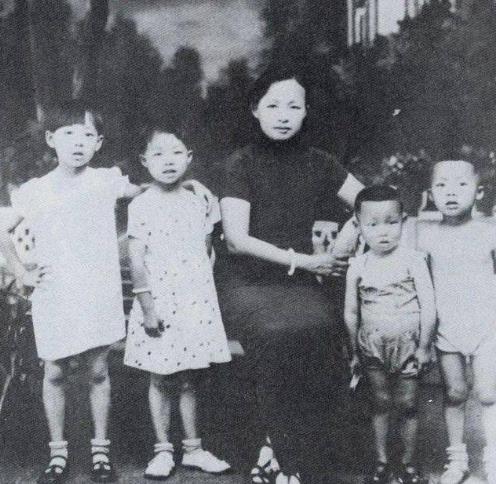

上海解放后,抗日英雄谢晋元遗孀带着4个儿女流落街头、走投无路,抱着试一试的心态,写了一封求助信,递给了陈毅市长...... 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1949年5月的上海,弄堂里的梧桐叶正绿得发亮。 凌维诚蹲在自家门槛上,手里攥着半块硬邦邦的窝窝头,望着四个饿得直揉肚子的孩子直叹气。 大女儿雪芬已经9岁,可瘦得胳膊像根芦苇;小儿子继成才2岁,总抱着她的腿喊“姆妈饿”。 灶台上的铁锅空得能照见人影,米缸底最后一粒米早被刮干净了。 她摸了摸胸口,那里揣着一封压了半宿的信。 信纸是黄黄的毛边纸,边角还留着孩子画画时的指甲印——这是她趁孩子们睡着,用捡来的铅笔头写的。 开头没写称呼,就那么直愣愣一句:“我是谢晋元的家属,现在住在吴淞路口,四个孩子无衣无食,孤军无业无饭,恳请接见,万分感激。” 这封信她写了又撕,撕了又写。 从前也给国民政府写过,寄给蒋介石、宋美龄的都有,可那些信就像石沉大海,连个响儿都听不着。 1946年她特意去重庆请愿,揣着谢晋元的烈士证,在国民政府门口等了三天,最后还是被门房轰了出来。 去年她想和几个老兵合开茶馆,刚支起招牌就被巡捕房砸了,说他们是“乱党余孽”。 “姆妈,弟弟哭了。”小女儿兰芬拽了拽她的衣角。 凌维诚抹了把脸,把信塞进裤腰里。 这时弄堂口传来敲锣打鼓的声音,隔壁王婶探过头来喊:“维诚,收音机里说上海解放了!新市长叫陈毅,说是要‘广开言路’!” 凌维诚的手一抖,信差点掉地上。 她突然想起十年前,谢晋元在上海当团长的时候,总说“等打完仗,要让弟兄们都有口饭吃”。 可现在,谢团长不在了,他的弟兄们还蹲在闸北的破棚子里捡煤渣,他的孩子们饿得啃树皮。 第二天一大早,凌维诚把信折得方方正正,塞进居委会王主任手里。 王主任是个热心肠,拍着胸脯说:“维诚姐,我这就给你送去!” 她攥着衣角等了两天,第三天晌午,听见敲门声。 开门的是三个穿灰布中山装的人,为首的同志笑着递过一个布包:“我们是市政府的,听说您家的难处,先送点粮票布票,再给孩子们带了袋大米。” 布包打开,金黄的玉米面、雪白的糯米、还有整匹的蓝布,在阳光下晃得人睁不开眼。 凌维诚的眼泪“唰”地下来了,可孩子们比她更急——继民扑过去抱住米袋,兰芬揪着布角直蹦跶,小继成趴在地上啃着窝窝头,眼泪吧嗒吧嗒掉在米上。 “市里说了,谢晋元是为国家牺牲的,他的家人不能苦着。”为首的同志摸了摸继成的头,“您家的事,我们已经记在本子上了。接下来会给谢团长的老部下们安排工作,让他们有活干、有饭吃。” 这话不是空的,没过多久,民政局的同志就来家里登记。 谢晋元带过的老兵们,有的去了邮局当分拣员,有的到码头扛麻袋,有的在纺织厂当机修工。 凌维诚自己也有了差事,在民政局帮忙管“孤军”家属的事务。 她常说:“陈市长那句话说得好,‘活人不能变成烈士’,咱们得活着,得有盼头。” 时间过得快,转眼到了1955年。 凌维诚在街道遇见以前的老邻居,对方盯着她胸前的工作牌直感慨:“维诚,你现在可是‘公家人’了!”她笑着摇头:“不是我,是谢晋元,是那些老兵,他们的血没白流。” 2005年抗战胜利60周年,96岁的凌维诚被请去四行仓库。 她扶着轮椅走到当年的墙根下,摸了摸斑驳的弹孔,轻声说:“晋元,你看,孩子们都好好的。” 这些年,谢家的故事被越来越多的人知道。 四行仓库纪念馆里,专门辟出一块地方放着凌维诚当年写的那封信。 2020年,重孙谢海峰代表全家去北京参加纪念座谈会,他说:“奶奶总说,烈士的荣誉不是挂在墙上的,是活在每一顿热饭里,活在每一件干净衣服里的。” 现在,谢家的重孙辈里有老师、医生、工程师。 每年清明,他们都会陪着凌维诚的老朋友们去给谢晋元扫墓。 有些人总说,现在日子好了,谁还记着这些老事儿? 可你看,四行仓库的弹孔还在,谢家的信还在,那些曾经挨饿的老兵后代,现在能坐在窗明几净的教室里读书,能在干净的车间里干活。 这不是什么“施舍”,是一个国家对“人”的交代,是一个民族对“情”的传承。 英雄的故事,要记在书里;英雄的家人,要暖在心里。 这才是对牺牲最好的告慰,对历史最真的尊重。