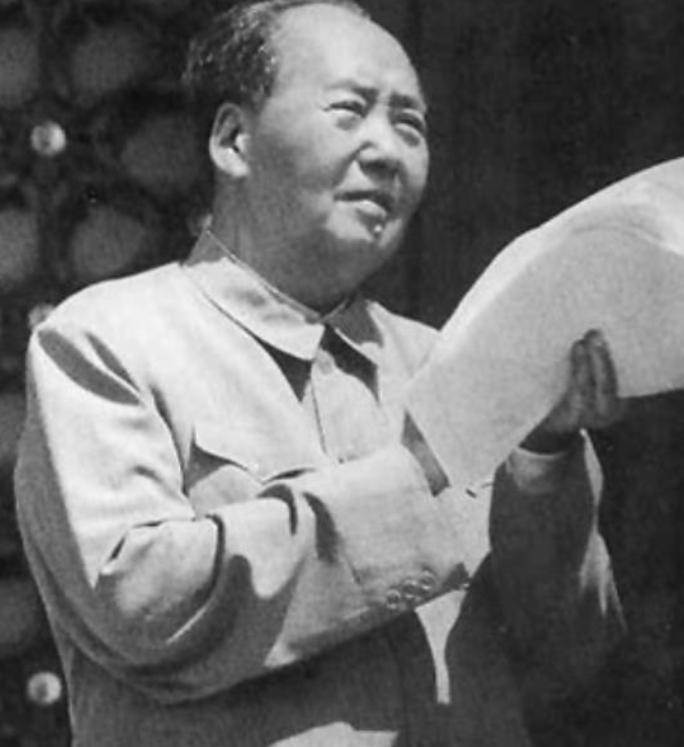

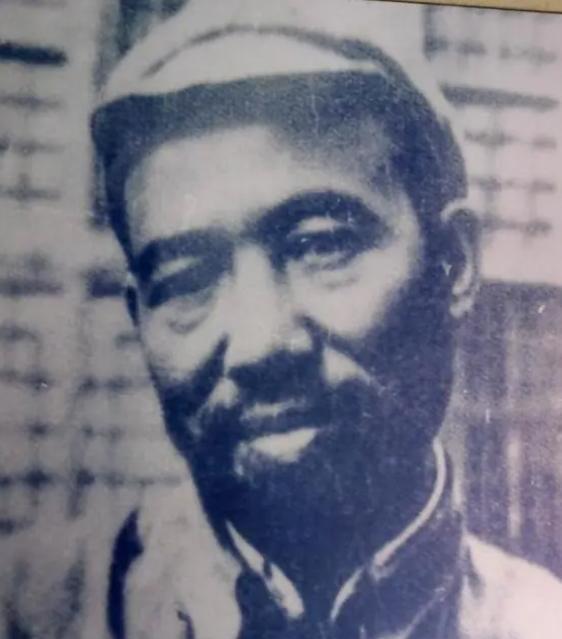

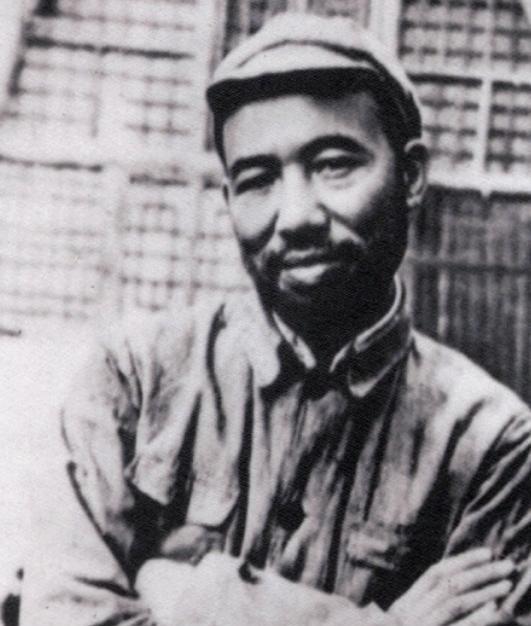

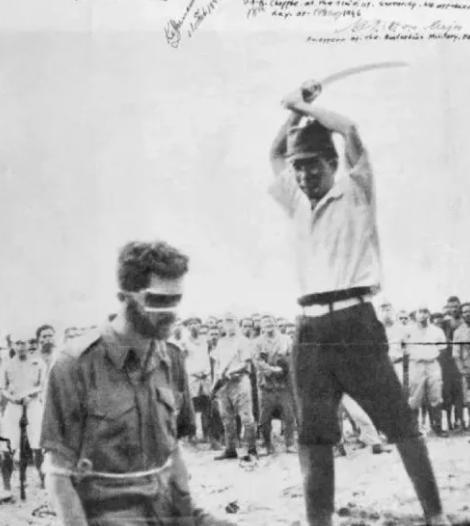

首任毛办主任:38年被连降8级使用,临终遗言:主席北上,没叫我 “老李,咱们这回能活着回延安,也算命大。”——1937年1月初,祁连山脚下,几位西路军幸存官兵依偎着篝火,你一句我一句地低声交谈。寒风卷着雪粒,吹得火星四散。李卓然没有搭话,只把破棉大衣裹得更紧,目光却始终投向北方。那一夜的沉默,很多年后才被他自己解释为“愧疚压住了嗓子”。 时间往回拨三个月。河西走廊,西路军在人数、武器都处下风的情况下连番激战,依旧难挡马家军的合围。21800人对12万余人,差距摆在那里,勇气再盛也很快被弹药匮乏、补给断绝拖进绝境。战至年底,西路军减员近半,突围线路卡在祁连山——这一困,就是生死未卜。身为政治部主任的李卓然,反复向部下传达的口号只有一句:撑住,再撑住,西安决议还等着我们去执行。但远程无线电沉寂、粮弹告罄的事实,把理想一步步削成骨感的现实。 艰难突围后,李卓然带着残部抵达新疆,靠地方进步势力接济,才挤出一条返延安的路。抵达凤凰山那天黄昏,他故意落在队伍最后,心里翻江倒海——既害怕责罚,又不甘心失败。屋里灯光亮着,毛泽东正倚着炕沿翻阅报纸。李卓然跨门那刻,鼻尖已酸。毛泽东放下报,抬头说:“回来了就好,先坐下歇口气。”一句平淡,却让他差点失声。 几天后,谈话还是来了。毛泽东把烟灰弹进瓷缸,慢慢开口:“河西走廊的局势,中央早有估计。你们能把伤员带出来,没丢枪旗,这就够了。账不能只算在西路军头上,马家军背后是谁,大家心里明白。”李卓然听到“够了”二字,心口一松,却又立刻紧张——组织如何处置自己?答案既意外又合理:原兵团级政委被调往中央宣传部新设的干部教育科,职务写成“科长”。降了整整八级。李卓然当场起身:“服从安排。”毛泽东笑道:“你把兵带得动,书也教得好,这活正缺人。” 延安窑洞里没有讲台,土炕、木凳就是课堂。李卓然白天备课、夜里誊写教材,把过去在上海读书以及留苏时学到的教育学统统掏出来,配上战地经验,编成《政治工作人员谈话要点》《连以上干部工作笔记》等手册。有人私下替他抱不平,他摆手:“科长照样能当兵种教头,位置高未必能出战斗力。”这种“认死理”的脾气,后来在军委机关成了段子:新干部一报道,就被告诫“先找李科长领教材,他骂几句算是过关礼”。 抗战爆发,中央急需扩充干部储备。三年时间,李卓然带出三千多名营以上政工干部,遍布八路军、新四军。有人估算过:百团大战参战团政委中,超过一半出自他课堂。毛泽东听了摇扇子,自嘲说“教育科这一招,省下一个军官学校”。李卓然却仍旧保持“低姿态”:领袖给的机遇,自己只能把活干细,不敢居功。 1949年春,党中央从西柏坡北上北平。消息公布那天,延安老干部里暗潮涌动——谁能随行?李卓然没等通知,自觉留在西柏坡,为后续南下干部“补课”。列车汽笛声响,他站在站台尽头,朝车厢方向轻轻挥手。同行的人劝他:“你是老秘书,又是湘潭同乡,跟着去才合适。”他笑笑,“中心需要我,就会叫;没叫,那就说明还有别的用场。” 新中国成立后,人事调整频繁,李卓然的“科长”身份没太大变化,只在1954年被调入高等教育部,分管政治理论教材。职务表面升了两级,依旧是副局级。长达38年的行政履历,先后八次向下调整,但每到关键口子,总有人点名要他。组织上解释得很直白:讲号码,他是干部;论作用,他是“工具箱”,哪里缺螺丝就往哪儿送。李卓然本人则自嘲“钉子户”,打在哪儿算哪儿。 文革期间,他因“特殊背景”被隔离审查。待到1972年落实政策时,眼神依旧清亮,同批返岗者惊叹他“气色好得不像坐牛棚的人”。李卓然摇头道:“我心里有本账,战争年代捡条命,后边都算赚的。”从此,他把主要精力放在系统回忆西路军教训、整理干部教育文稿,先后出版《西征日志》《干部工作回忆》。对外,他几乎提也不提被降级的旧事。有人问他如何看待“功过”,他只丢下一句:“一个政工干部,得学会让组织放心。” 1989年11月9日,北京医院清晨格外安静。弥留之际,他拉着身边老战友,嘴唇微动:“主席北上,没叫我……”说完,眼睛合上。床边医护愣住——这是一句未尽的牵挂,更是一位老兵始终未放下的职责感。把自己交给组织,把命运交给时代,这是李卓然一生的注脚,也是那个年代普遍而倔强的信念。 他走后,干部教育学院门前挂起一幅素白横幅:“李科长永远在课堂。”那几天,来上课的新学员排起长队,很多人悄悄问老教师:“我们还能看到他编的教材吗?”回答是肯定的,因为那些黄页纸里,不只是教学纲要,更写着一个人“降八级仍被重用”的精神密码。