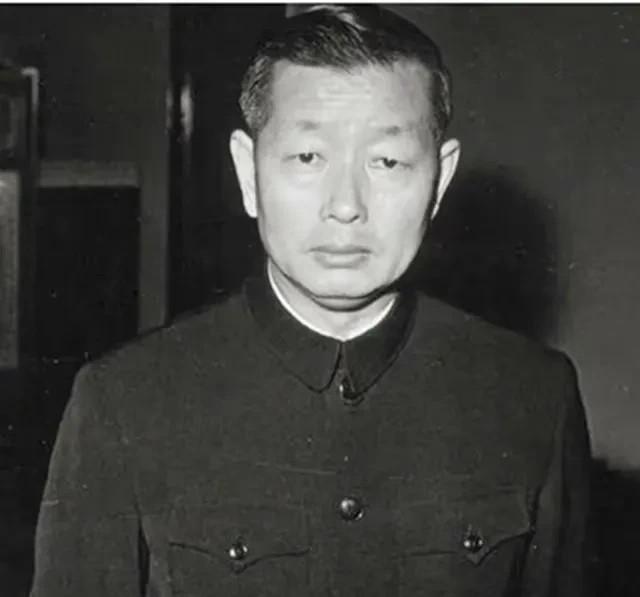

1963年2月,中国驻伊拉克大使的车队,在回使馆的路上,遭遇当地政变士兵的枪战。司机提出取下国旗通过,可军人出身的张伟烈大使断然拒绝,他说:“我们是代表中国,车上的国旗永远不能取下来!” 张伟烈出生在广东饶平一个普通农家,从小接触进步思想,1928年加入共青团,投身革命活动。早年他在家乡组织农民运动,1930年因传播先进理念被捕,后获释继续学习。抗日时期,他进入新四军,担任组织工作,参与组建游击队,在安徽地区发展力量。解放战争中,他随军南下,负责地方行政,领导土地改革和剿匪任务。1950年代初,他在广西和海南任职,推动农业生产和经济恢复。1956年转入外交领域,先在驻苏联使馆担任参赞,积累国际经验。 1960年,他出任驻伊拉克大使,开始处理中东事务。那时候伊拉克政局动荡,他需要应对各种突发情况。他的军人背景让他在外交岗位上保持稳健作风,注重原则。整个生涯中,他经历多次国家任务,从基层到高层,逐步成长为资深外交官。他的工作轨迹反映了那个时代中国外交的扩展,从亚洲到中东,再到非洲。 1963年2月8日,伊拉克发生斋月革命,复兴党推翻卡塞姆政权。政变从凌晨开始,空军司令被杀,坦克进城,街头激战持续两天。卡塞姆藏身国防部抵抗,后被捕处决,其支持者遭清算,造成大量伤亡。中国使馆位于巴格达,工作人员需应对混乱。张伟烈夫妇原本计划外出活动,但广播宣布戒严,他们决定返回使馆。途中遇士兵封锁,车队悬挂国旗前行。司机建议摘旗以减少风险,但张伟烈坚持保留旗帜,作为国家象征。士兵看到旗帜后,避免直接攻击,车队通过交火区抵达使馆。政变中,其他国家使馆人员撤离城市,中国使馆次日继续办公。复兴党上台后,建立新政权,以阿里夫为总统。事件显示外交人员需平衡安全与职责。中国使馆的坚持维护了形象,避免了潜在误判。这次政变是伊拉克历史转折,影响中东格局,中国外交从中吸取经验。 张伟烈在伊拉克任期内遇多次政变,1965年离职后,继续外交工作。1971年,他出任驻摩洛哥大使,推动双边关系。那年摩洛哥发生王宫政变,他参加国王宴会时遇叛军袭击,但成功脱险。1974年转驻蒙古大使,增进合作。1978年任驻泰国大使,促进经贸,如支持泰国企业与中国项目。1981年结束驻外任务,1985年退休。在北京,他主持中蒙和中泰友好协会,组织交流活动,推动民间往来。晚年他保持阅读习惯,参与社会事务。2006年逝世,享年95岁。他的生涯跨越革命、建设和外交,贡献于国家发展。退休后活动聚焦友好关系,延续外交影响。