公元700年深秋的长安城,武则天坐在榻边,看着狄仁杰气若游丝。身边没人说话,屋里只有火烛轻跳的声音。他说得不多,只提了一个要求。她点头,含着泪。

这是她最信任的宰相,是她的“国老”。她信了。可她没想到,这个请求,是一场静默的伏笔。五年后,她被逼退位,恍然大悟,狄仁杰,留了局。

当年在武则天称帝初期,那时候李唐旧臣暗流涌动,武氏子弟虎视眈眈。

此时的她急需一把既能震慑四方、又不会反噬自身的“权力锁钥”。

而狄仁杰的登场恰逢其时,刚好完美的解决了这个现状。

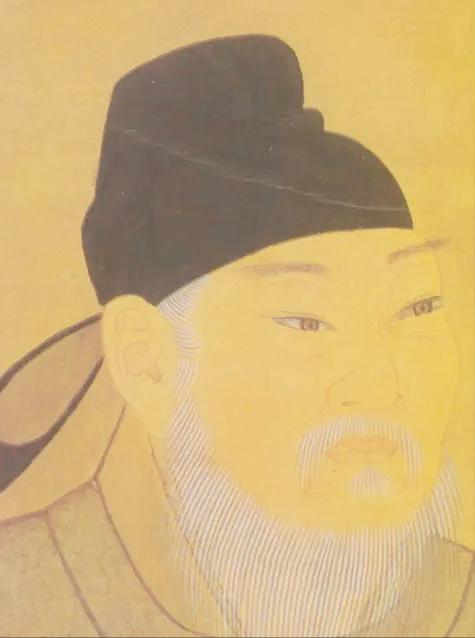

他是断案如神的“人形法典”,在任大理寺丞时年审积案1.7万件,无一人喊冤,民间称“狄青天”。

还是化敌为神的兵家奇才,在平定契丹叛乱时,他力排众议启用降将李楷固、骆务整,反将敌军精锐收归麾下。

而且也是女皇的“人性防火墙”,当酷吏来俊臣诬陷狄仁杰谋反时,武则天亲自提审,见他撞柱明志的血痕后当场释放,此乃真忠臣!”。

就这样他两之间一股特殊信任悄然滋生。

武则天破例免去狄仁杰值夜之责,允许他居家理政。

赐宅邸、赠补品,甚至在他病榻前以“怀英”相称,这种打破君臣礼制的亲密,埋下了后来悲剧的伏笔。

在公元700年的秋夜,狄仁杰府邸烛影摇红。

当武则天掀开锦帘时,看到的是一具油尽灯枯的躯体。

而就是这场死亡对话但其中却暗藏玄机。

在他们聊天的过程中狄仁杰不提江山社稷,只叩问女皇最痛的私心,陛下可曾想过,百年后武氏侄子祭奠,能比亲儿李显更尽心吗?”。

不仅如此他刻意强调李显的懦弱,太子性柔,正需陛下指引”,暗示其对皇权毫无威胁。

此时的武则天想起二十年来狄仁杰九死一生的辅佐,含泪点头。

但是她不知道,此刻跪在门外“侍疾”的,正是他暗中栽培的政变核心,张柬之。

就在狄仁杰死后两年,武则天果然召还李显。

当所有朝臣欢呼“狄公遗志得偿”,但是却无人点破,让李显监国等于给武周政权植入“木马病毒”,之后太子东宫迅速成为反武势力的巢穴。

此时狄仁杰的棺材尚未入土,但是他布设的棋局已悄然启动。

张柬之挪用皇室库银设立“将士抚恤金”,在羽林军安插三十余名亲信,更散布“张易之兄弟欲裁军”的谣言,当政变号角响起,守卫女皇的军队集体倒戈。

在705年正月,张柬之选择“荧惑守心”星象日动手。

因为这种“天命转移”的天象,让政变披上“顺应天道”的外衣。

那时候的人都比较迷信,都信这玩意。

机在神龙政变当夜,八旬张柬之持剑疾行如风,带兵撞开长生殿门。

此时的武则天看着寒光凛凛的剑锋,忽然参透所有,她悟了。

“监国”是特洛伊木马,李显的懦弱恰是最佳伪装,五年间反武势力借太子之名壮大。

狄仁杰生前建立的“蛛网密探”系统,在他死后被张柬之接管,在此刻女皇反倒成了两眼一抹黑的盲人。

狄仁杰修订《垂拱律》时埋下的“清君侧”条款,在此刻成为政变的法理依据。

环环相扣,步步紧逼,连武则天都算计进去了。

而之后被软禁上阳宫的女皇,每日望着宫人铲除“曌”字碑文。

当听说狄仁杰获赠“文昌右相”谥号时,她苦笑着对铜镜说,“怀英啊,你用朕的信任,换了李唐的香火。

狄仁杰的“骗局”本质是场阳谋,他确实稳定了武周政局,粉碎徐敬业余党七次复辟,延长女皇统治14年。

但是他以“文惠公”的谥号换得王朝和平过渡,避免天下再度血洗。

最彻底的忠诚,有时恰是最完美的背叛。

武则天输掉龙椅却赢得历史,若非狄仁杰力阻,她险些传位武三思,那将招致武氏全族诛灭。

而那句“骗得朕好苦”,何尝不是对知己的另类认输?

李显登基后,追封狄仁杰为文惠公,享庙堂香火,他虽然失了命,但是他守护了正统。