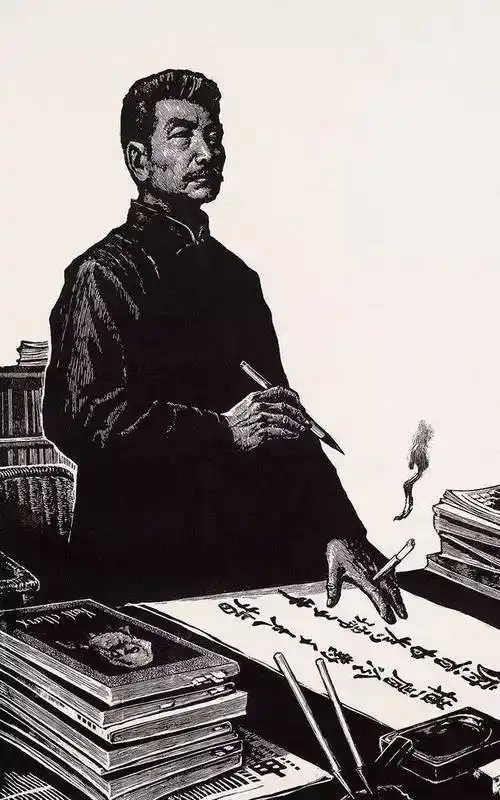

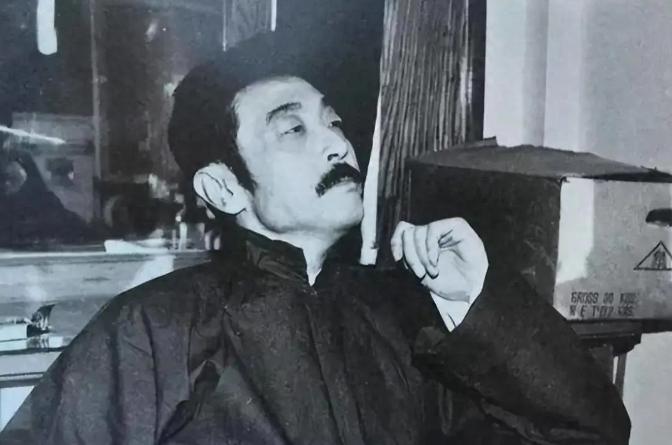

1930年,上海一家书店在付给鲁迅稿费时,鲁迅发现稿费有误便写信询问,报社回复:“标点不算稿费。”得到了这个答复以后,鲁迅一个行动让出版社后悔莫及。

上世纪三十年代初,上海的出版业正处于蓬勃发展期,各书局竞相推出各类书籍和杂志,以迎合城市读者的阅读需求。那时,许多书局在计算稿酬时,只按汉字数量付费,将标点符号排除在外,这已成为行业内的一种惯例,导致不少作者在结算时产生异议。

鲁迅当时居住在上海虹口区,主要从事翻译和杂文创作,他与多家书局保持合作关系,常提供稿件以维持生计。一次,他完成一篇译作后寄给上海一家书局,等待结算结果到来。

收到付款后,他仔细核对金额,发现与预期不符,便写信询问原因。书局回复称标点不计入字数,这反映出当时出版界对标点价值的忽视。鲁迅作为现代文学的奠基人,对文字结构极为重视,他认为标点不仅是辅助工具,更是文章表达的必需部分。

这个事件发生在1930年,涉及的书局是北新书局,而稿件与《两地书》相关,这是他与许广平的书信集。北新书局由李小峰创办,早年曾大力推广鲁迅作品,但后期经营中出现拖欠稿费等问题,与鲁迅关系渐生裂痕。

鲁迅在1920年代末已多次因稿费事宜与李小峰交涉,这次标点纠纷进一步加剧矛盾。收到回复后,鲁迅选择以实际稿件回应,他准备下一篇译稿时,故意省略所有标点符号,使全文连成一体,没有逗号或句号分隔。

这样的稿子寄到书局,编辑在处理时难以阅读,只能写信请求添加标点。鲁迅回信指出既然标点不算钱,就无需添加,这让书局认识到标点的作用,最终同意纳入计算并补发费用。

从此,北新书局调整结算方式,避免类似问题。这个故事并非孤立,它体现了鲁迅对文字的敬畏态度。他一生坚持使用白话文,推动现代标点在中文写作中的普及,早年在《新青年》杂志上就倡导标点改革,认为标点能清晰表达意图,避免歧义。

鲁迅的翻译作品如《域外小说集》,就注重标点的准确运用,以传达原作精神。这个事件也折射出当时作者与出版社的权力不平衡,许多作家面临稿费拖欠或苛扣现象,鲁迅通过这种方式维护权益,同时讽刺了出版界的短视。

类似轶事在鲁迅生平中屡见不鲜,比如他在绍兴中学堂任教时,因迟到而在黑板上写下自罚停课一周的字样,直接离开课堂,这显示出他严于律己的性格。

学生们目睹此举,留下深刻印象。另一件事发生在北大授课期间,冬天教室寒冷,他从口袋取出辣椒面,让学生抹在太阳穴取暖,这是他早年在南京水师学堂习得的方法,后来写入《朝花夕拾》,强调实用小窍门在生活中的价值。这些举动并非刻意幽默,而是源于他对日常琐事的认真态度。

与萧红的交往中,他曾评论她的红上衣应配黑裙子,次日又指出瘦人不宜穿黑衣,这反映出他观察细致的一面,虽带有调侃,却基于实际经验。在厦门大学任职时,校方宴请,他直言鱼丸是隔夜的,与在场领导形成对比,这体现了他的耿直个性,不愿附和虚伪。

这些故事共同勾勒出鲁迅的多面形象,他不只是批判社会的斗士,还是一位注重细节的生活者。在标点事件中,他的行动促使出版界反思标点的重要性,当时许多期刊开始重视标点计费,这对后世中文写作规范产生影响。

鲁迅晚年继续创作,直至1936年逝世,他的作品如《狂人日记》使用标点来强化叙事节奏,体现了标点在现代文学中的地位。这个事件也提醒人们,文字的价值不止于字数,还在于结构与表达的完整性。

回溯历史,鲁迅与北新书局的纠纷源于1927年后李小峰经营不善,多次拖欠稿费,鲁迅曾公开批评,导致关系破裂。

1930年的标点事宜成为导火索,鲁迅通过无标点稿子巧妙回击,书局最终妥协。这不只是一场稿费争执,更是鲁迅对文字尊严的捍卫。他在文章中多次强调标点的作用,如在《且介亭杂文》中讨论写作规范,指出标点能避免误读。

忍羽

同一件事,可以说成挖空心思掉钱眼里了,也可以说是成就一段文坛佳话。

罗莎海 回复 08-14 00:23

没稿费喝风 当然不能和IP地址哪里的爷那样不缺钱

不科学 回复 罗莎海 08-16 22:38

沪爷,不缺钱

小文子

30年代鲁迅先生的稿费是每千字15块大洋不足一千字是10块钱,先生写《秋夜》时发现差几个字到一千字后来就出现了经典语录:在 我 的 后 园 , 可 以 看 见 墙 外 有 两 株 树 , 一 株 是 枣 树 , 还 有 一 株 也 是 枣 树 。

用户16xxx28 回复 08-20 23:09

刚刚用Deepseek数了一下,发现你胡说八道。全文含标点1950个,纯文字1722个。你以为鲁迅是你啊?

正能量怼杠精 回复 09-02 00:09

别丢人现眼了

天哥

“来了?” “来了。” “来不来?” “来!” 十几分钟后… “还来不来?” “不来了,来不了了。”

每日健谈 回复 08-30 07:50

“几点了”,“十点”,“十点整吗”,“太早了,晚点整”,“我问你是不是十点整”,“说了再晚点”,“我他妈问你是不是十点整”,“整,整,整,现在就整”

阿涛 回复 08-17 08:24

不是查驾驶证吗?

用户14xxx75

标点一定要算,否则理解不了以下意境。1)啊!2)啊~~~

用户79xxx75 回复 08-15 07:17

啊!啊!啊!啊啊啊啊啊……

永远有多远

搞钱小能手!小时候以为鲁迅跟清贫,后来才知道,讯哥名副其实的有钱人,一个月挣七百多银元的那种。

乐乐乐乐呀 回复 08-14 14:42

好像蒋介石才800

小文子 回复 08-15 09:32

岂止是这些,先生在7所大学兼职每个大学至少几百大洋吧,更大头是稿费,看过一个新闻是先生起诉商务印书馆因为商务印书馆欠先生一万多大洋没有付款。先生拖儿带女包括佣人一大家都是跟着先生住(还包括先生的发妻朱氏甚至周作人一大家)并且大家出门坐包车所以开支也蛮大的这也是为什么要兼职那么多学校,还有先生送书非常慷慨经常免费送书给进步青年据说晚年还暗中资助革命党。

十年河东

怪不得现在的小说那么多感叹号和省略号!!!!!!!!!!!…………………………………………………………………………

用户10xxx76 回复 08-14 16:42

贾平凹的废都动辄此处省略八百五十字,不知能给稿费不?

用户79xxx75 回复 08-15 07:13

嗯!!————————————~~~~~~~~~………………………………

zp521

难怪他要写,院子里有两棵树,一棵是枣树,另一棵也是枣树。原来就是水字数[滑稽笑]

多情贱客无情贱 回复 08-17 10:53

院子里有十棵树。第一棵是枣树,第二棵也是枣树,第三课也是枣树………第十棵也是枣树[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

散仙

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

大神父王喇嘛

说的除了他,找不到第二个人翻译了似的

老强 回复 08-26 23:45

他翻译的水平不一样。

常回家看看回家看看

“阿呀阿呀,真是愈有钱,便愈是一毫不肯放松,愈是一毫不肯放松,便愈有钱……”———鲁迅

星晨

如果是我逗号对于标点符号不算钱的说法逗号那就把所有的标点符号左括号包括省略号顿号破折号右括号一概用文字标明感叹号告诉编辑冒号左双引号你看看这样算钱如何问好右双引号

云侠

厚颜无耻,老师迟到给学生停课一周,你去旅游了?应该到校门口站着。

没事看看热闹拱拱火助助威

讯哥还是客气的。要是我肯定是用文字来标记。比如该有逗号的地方就写上:此处该有一个逗号[滑稽笑]

龙在天涯 回复 09-06 18:48

这就是耍流氓了 标点符号对应的是之乎者也这类介词啊

用户11xxx83 回复 08-23 16:33

你够狠

看什么看

古龙才会呢,按行算钱,几个字一行[哭笑不得]

般若波罗蜜 回复 09-01 13:46

古龙签约是一本二十万吧,按本算的。听说他去弯弯那边,是因为这边卖的版权,书写不完了。

六翼

你们这些闲人要是没时间全面看鲁迅先生的文章和译文,推荐花一点时间看他的小说《伤逝》和《理水》,比在网上刷短视频能提高些文学素养

掌柜的

是够狂的

DanielChan

趋炎附势 沽名钓誉…

二哈

谢谢鲁迅先生

猛兽大哥

自罚停课一周,咋不说和学生打成一片

༺ۣۖ夜ۣۖ༒ۣ雨ۣۖ༻

鲁迅先生教过我老师的老师[捂脸哭]

用户10xxx49

自罚停课一周

凌颂全

0':::

漂泊在外

因为迟到自罚停课一周?什么逻辑?找借口放假了?

不问出处

你叫周树人,这稿费是鲁迅先生的,和你什么关系[害羞]

风灬大

哪里翻出来的

不风

店大欺客。客大欺店。

老框

因“书店”付稿费有误询问“报社”,结果“出版社”后悔莫及……

相逢一笑

详训诂,明句读。

50大虾

难怪小说一句话要拆成无数个‘道:“……”’

将心比心

报社:这稿子是鲁迅写的,你周树人领什么稿费?

用户10xxx14

AI文不值一看!

无锋

文人中钱最多的是成独秀还是李大钊钱

7802141

挑吃挑喝!吃个饭,还说人家的鱼丸不新鲜!我们有个领导就是这样。把菜热了一遍,说我们拿剩饭招待,为这事他针对了我们半年。