1939年5月18日,拥有一座橡胶厂的华侨富商白老板去邻居家串门喝茶,邻居大吃一惊:你女儿今天就要回中国去抗日了,你怎么还有心情跑来喝茶?

白老板手里的蒲扇"啪嗒"掉在瓷砖地上,他记得女儿出门时穿着浅蓝学生裙,只说去玛丽女校取毕业证书。

橡胶厂办公室的日历还停在5月17日,玻璃板下压着雪姣参加华侨中学辩论会的照片,这个总爱在饭桌上背诵《满江红》的姑娘,上周突然把留声机里周璇的《天涯歌女》换成了《义勇军进行曲》。

女佣抖着手递来一封信,信纸带着南洋特有的酸柑香气,开头就写着"父亲明鉴:今祖国河山破碎,女儿已考取滇缅公路机工证"。

滇缅公路当时正像条绷带缠在西南边陲,这条1938年抢修出来的生命线,每天要挨日军三十多次轰炸。

白老板攥着信冲出门时,码头汽笛声正撕开雨幕,远处"海康号"货轮甲板上,二十岁的雪姣短发被海风吹得乱飞,她身边站着三百多个和她一样瞒着家人报名的华侨青年。

有个戴鸭舌帽的小伙子正用口琴吹着《松花江上》,调子混在柴油机的轰鸣里,像把钝刀子割着送行人们的心。

陈叔追到码头时,看见平日最讲究体面的白老板正扒着铁丝网喊女儿乳名,浪花把回应打得粉碎,只留下甲板上那个挺得笔直的背影。

后来才知道,雪姣三个月前就偷偷参加了陈嘉庚组织的南侨机工训练班,她在训练场拆装卡车发动机的照片,至今还藏在吉隆坡华侨抗战纪念馆的玻璃柜里。

这些穿白衬衫蓝布裤的年轻人,在槟城集训时就把"中国不会亡"的标语贴满了宿舍墙,他们没人见过北方的雪,却在热带暴雨里反复练习在十八弯山路上倒车。

有个叫李月美的姑娘更绝,直接女扮男装考进运输队,直到翻车受伤送医才被发现是女儿身,当年滇缅公路沿线流传着句话:"南洋回来的机工,十个里有九个是哭着开车的。"不是怕死,是想家。

白老板再见到女儿已是1942年,在昆明巫家坝机场的伤员转运站,雪姣左腿装着木制假肢,正用马来语给昏迷的战友哼催眠曲。

她没告诉父亲自己经历过什么,比如那次在腊戌遭遇空袭,她硬是把燃烧的卡车开出了三百米,救下车厢里五吨药品,就像她不知道父亲变卖了橡胶厂,把钱全换成了奎宁和盘尼西林。

当年3200多名南侨机工里,有三分之一永远留在了滇缅公路的悬崖下,活下来的人,有的在云南开起了咖啡店,把南洋咖啡的香味混进昆明雨季。

有的成了汽修厂老师傅,徒弟们至今记得他总念叨"刹车片要像检查枪栓那样检查"。

雪姣战后回了新加坡,她卧房抽屉最深处藏着个小铁盒,里面是锈迹斑斑的南洋华侨筹赈总会徽章,和一张写满阵亡同乡名字的烟盒纸。

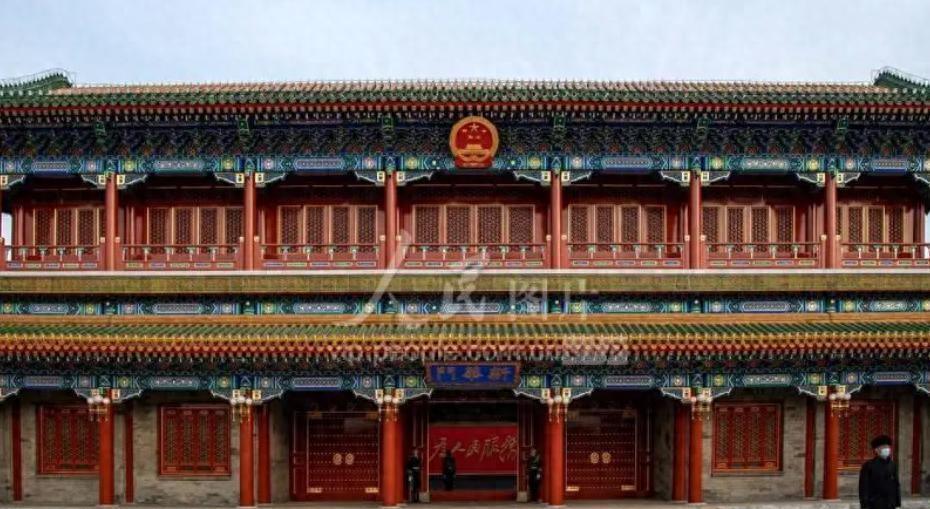

2015年北京阅兵式上,九十多岁的林广怀坐着轮椅举南侨机工横幅的照片刷屏网络,老人胸前勋章碰着轮椅金属扶手叮当作响,像在回应八十年前滇缅公路上那些年轻的喇叭声。

现在福建华侨博物馆里有个互动装置,游客按下按钮就能听见当年机工们改编的《告别南洋》,副歌部分混着卡车引擎的轰鸣,恍惚间还能听见雪姣们出发前夜,把家书塞进信箱时轻微的"咔嗒"声。