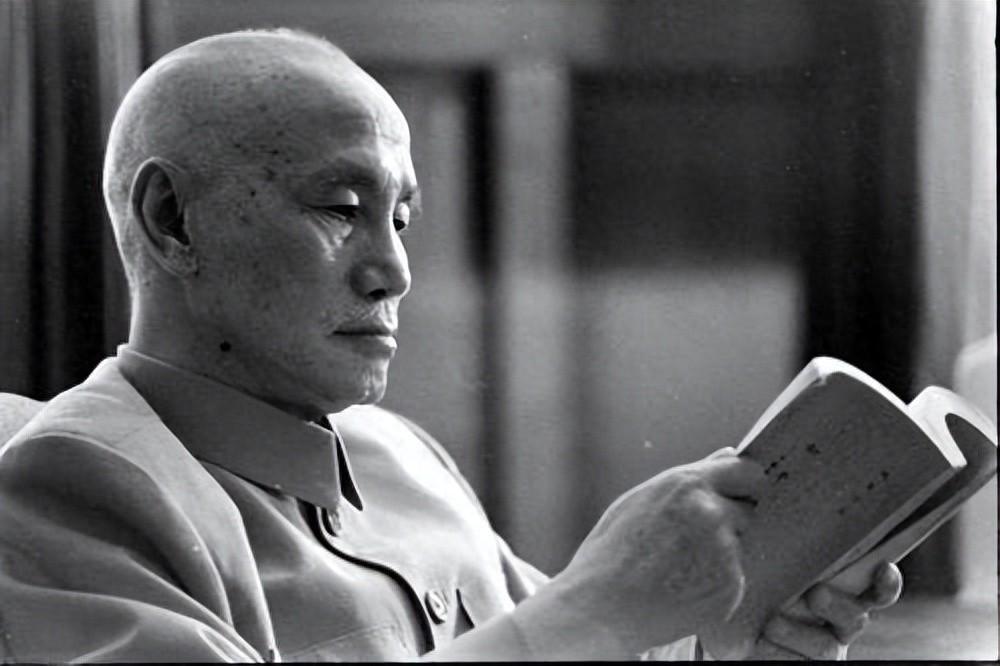

1970年,北京通县卫戍区警卫三师的一个看守所里,张学思没撑过去,离世了,他54岁,是张作霖的儿子、张学良的亲弟弟。

在5月29日,北京通县卫戍区警卫三师看守所的硬板床上,张学思咳出最后一口血沫,这个54岁的囚徒死前蜷缩成胎儿姿势,像幼时在大帅府西书房罚跪时那样。

只是再没有马鞭声在廊下炸响,也没有蚂蚁替他驮走石板缝里的碎糕渣。

死亡证明写着“肺部空洞破裂”,但真正绞碎他的是比结核菌更狰狞的时代齿轮。

沈阳大帅府西书房的青石板至今留着指甲划痕,九岁的张学思被罚跪时总盯着石板缝隙,看蚂蚁如何驮着糕饼渣穿越雕花门槛。

张作霖提着马鞭训斥庶出的四少爷习武偷懒,少年目光却粘在蚁群的行军路线上。

那些褐色小点总能从后院狗洞溜出去,而二十八年后,已成为海军参谋长的张学思指挥舰队封锁了同一个狗洞,1955年解放一江山岛战役,他亲手击沉国民党太平号护卫舰,用鱼雷在童年记忆里凿出新的裂痕。

民国二十年秋天的北平风沙迷眼,汇文中学的张学思攥着《新青年》,看铅字里爬出的思想蚂蚁啃噬着家族荣耀。

九一八事变消息传来时,他撕碎张学良寄来的家书,纸屑飘得像大帅府除夕夜的雪。

这个军阀之子在1933年加入共产党,用张作霖遗传的军事天赋为敌后抗日设计“抢粮作战方案”,1944年麦收季,他让八路军假扮日伪电话员爬电线杆监听,号兵吹响调虎离山的军号,太行山根据地的粮仓堆满从日军眼皮底下抢回的麦子。

大连海军学校的学员记得张副校长总爱抚摸教学潜艇的铆钉,1958年从苏联伏罗希洛夫海军学院毕业时,42岁的张学思是全院最老的学生,却用两年啃完四年的课程。

他把苏联舰载导弹技术资料译成中文,在万言书里预言未来海战是“钢铁鲸鱼背上的电子博弈”。

1961年国产潜艇首次远航,他蜷缩在舱底记录油污数据,晕船吐胆汁也不肯上甲板,返航后提交的改进意见让造船厂工程师红着脸改图纸。

文革风暴来临前,这个海军参谋长在塘沽渔村和渔民同抽旱烟袋,1965年秋夜,渤海突然掀起地震引发的海啸,木船倾斜30度时,张学思抢过舵轮吼着“压浪头”。

彼时他不知道更大的海啸正在逼近,林彪集团给他罗织的罪名很是荒唐,献出家族房产被诬“经济不清”,反对李作鹏瞎指挥成了“抗拒突出政治”。

1967年被捕时,他军装口袋里还揣着周总理特批的“护身符”,可惜墨水敌不过棍棒。

看守所的稀粥照见人影,张学思用馒头屑在墙角喂蚂蚁,肺里的结核菌啃食肺泡时,他或许想起1946年巡视西沙群岛遇台风,指挥舰艇躲进永兴岛礁盘的气定神闲。

1970年春天的提审记录里,他坚持“海军建设成绩是主流”的证词,钢笔字迹被血沫晕染成珊瑚状。

死后十二年,骨灰盒覆盖党旗时,大连港的军舰正试射他生前力主的舰载导弹,那只穿越半世纪的蚂蚁,终于把信念驮到了光亮的出口。

张学良在夏威夷看到弟弟遗照时,雪茄灰簌簌落在西装领上,少帅的“不懂忍耐”与海军将领的“宁折不弯”,恰似大帅府书房里并行的两道刻痕:一道向权力妥协成了盆景,一道向风暴伸展成了礁石。

如今大连舰艇学院的年轻水兵仍传唱着张学思改编的苏联海军歌谣,混着浪花的咸味,像当年石板缝里搬运未来的蚂蚁。