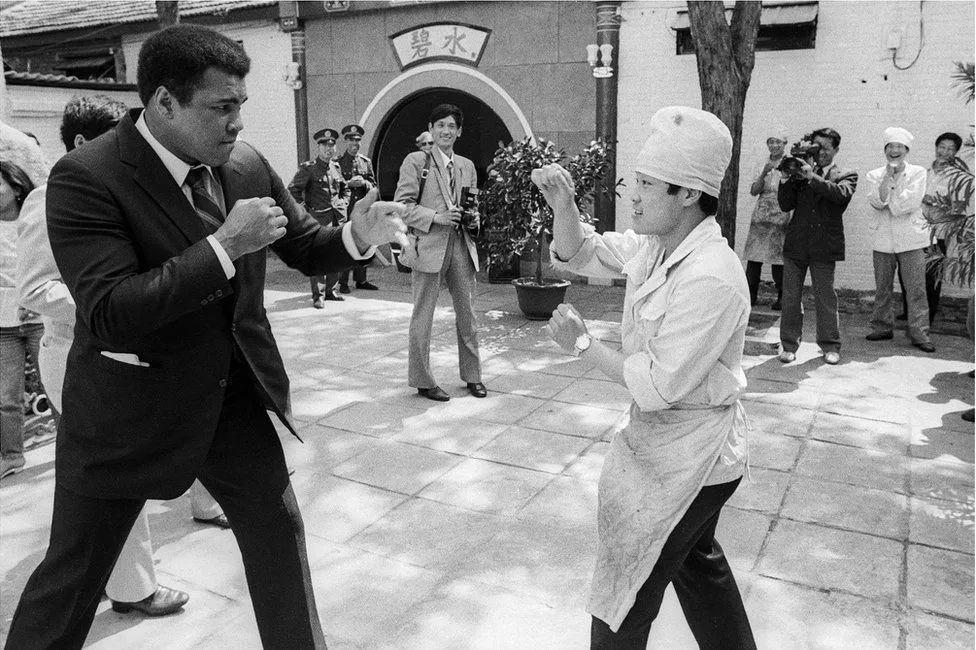

1985年,拳王阿里访问北京。突然,饭店里一名厨师向阿里挑战。阿里很认真地握起拳头摆出架势,把厨师和在场的所有人都逗笑了。

那年的北京,空气中还飘着初夏的槐花香,一家老字号饭店里突然爆发出一阵笑声,世界拳王穆罕默德·阿里正被一位系着白围裙的厨师拦住去路。

只见对方扎着马步,双手握拳举到胸前,眼睛亮得像两盏小灯笼。阿里愣了一秒,随即咧嘴笑了。

他摘下墨镜,像面对职业对手那样弓起背,双脚开始交替点地,蝴蝶般的步伐在地板上划出轻盈的弧线。

周围端着盘子的服务员、吃了一半饺子的外国游客全都围了过来,有人开始鼓掌打拍子。

那个胖乎乎的厨师显然没料到拳王会接招,手忙脚乱跟着学起了阿里标志性的摇摆动作,结果差点被自己的围裙带子绊倒,惹得阿里伸手扶住他肩膀,两人笑作一团。

这场即兴“拳台秀”后来成了中外媒体争相报道的趣闻,有人问阿里为什么愿意配合素不相识的厨师玩闹,他眨眨眼睛说:“真正的拳击精神不在胜负,而在人与人之间的火花。”

这话倒不假,那年43岁的阿里早已不是擂台上睥睨群雄的霸主,帕金森症的阴影开始缠绕他的神经,但当他第二次踏上中国的土地,那种发自内心的快乐让他看起来依然年轻。

后来人们才知道,那位厨师是阿里的铁杆粉丝,为了这一刻偷偷练了三个月蝴蝶步,连颠勺时都在背拳击口诀。

其实这次北京之行前,阿里和中国早有奇妙的缘分,六十年代他戴着奥运金牌叱咤拳坛时,就迷上了李小龙的电影录像带,甚至托人打听能不能来中国学两招太极拳。

可惜那时候中美之间隔着厚厚的冰墙,他的经纪人吓得直摆手:“你去和中国武术家过招?白宫的电话下一秒就会打到我办公室!”

直到1979年中美建交,阿里才终于圆梦,第一次访华时他像个好奇的孩子,在长城上小跑着问翻译:“李小龙头顶真的能碎十块砖吗?”

邓小平接见他时,他居然抛开演讲稿,认真建议中国解禁拳击运动,据说邓公听完笑着指了指他:“你这双拳头,倒是比外交官还会说话。”

五年后重返北京,阿里明显熟门熟路多了,他跑去《新民晚报》社串门,把总编辑束纫秋乐得直拍大腿,在上海体院和58岁的“南拳王”周士彬过招时,明明能一拳击倒对方,却故意放水转圈跳舞。

最绝的是在精武体育馆,他脱下西装手把手教小拳手摆姿势,有个孩子紧张得同手同脚,阿里干脆把他扛在肩上满场跑。

这些画面被当年的记者形容为“铁汉柔情”,如今再看,分明是一个人在用最笨拙又最真诚的方式传递热爱。

当时中国拳击刚解禁,很多家长觉得这是野蛮运动,阿里就拉着小学员们对镜头比爱心:“我的拳头从不伤害朋友,除非他想抢我的饺子。”

关于那场饭店里的即兴表演,后来还有个暖心后续,阿里临走前特意找到后厨,送给厨师一双签名的红色拳击手套,上面用金线绣着“To my Chinese brother”。

二十多年后,有记者在潘家园旧货市场发现这双手套被装在玻璃匣子里,厨师老李的儿子说父亲临终前念叨:“阿里教我打拳那天,灶上的红烧肉都糊了,可那是我这辈子最香的午饭。”

或许这就是阿里的魔力,他能让长城脚下的武术迷和肯塔基州的黑人少年产生同样的悸动,能让一场看似滑稽的比划变成跨越半球的握手。

当夕阳给故宫的琉璃瓦镀上金边时,阿里喜欢坐在酒店窗前看长安街的车流,助手说他常盯着街边练太极的老人出神,有一次突然冒出一句:“你看,他们的拳头在画圆,而我的拳头在画直线,但我们都想让世界变得更美。”

这话现在听起来像预言,当年却少有人懂,直到三十年后中国拳手邹市明夺得奥运金牌,哭着说“阿里师父在天上看着呢”,人们才惊觉那个总爱开玩笑的拳王,早就在中国种下了搏击的浪漫。