1929年,上级找到了滕海清:“你去拉队伍,拉多大的队伍,你就当多大的官。”几个月后,白手起家的滕海清,竟拉了200多人的队伍!

那年的大别山,空气中弥漫着血腥味,那是个用鲜血写就的年代,上级找到滕海清时,这个安徽金寨的汉子正蹲在土墙根下磨刀。

刀刃在青石上发出刺耳的声响,就像当时撕裂的中国大地。

"你去拉队伍,拉多大的队伍,你就当多大的官。"这句话像火星子溅进了干草堆,在滕海清心里烧起了一把火。

谁都没想到,这个白手起家的庄稼汉,几个月后真拉起了200多人的队伍,硬是在白色恐怖中撕开了一道口子。

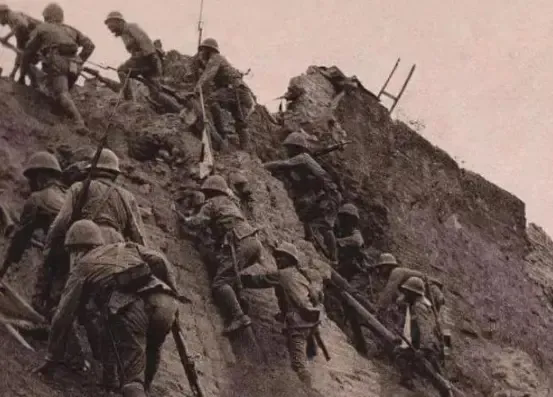

两年前的黄麻起义像惊雷炸醒了鄂豫皖边区,麻城乘马岗的乡亲们至今记得,1927年11月13日那天,三万多人举着梭镖土铳冲向黄安县城。

可革命的火种刚点燃就被泼了冷水,反动派的屠刀砍向大别山,麻城乘马岗的房屋十有八九被烧成焦土。

原本两千多人的党员队伍,在清乡团的疯狂报复下,只剩下百来个藏在山洞里的火种。

那些日子,溪水里漂着尸体,老槐树上挂着人头,可真正的革命者就像野草,越割长得越疯。

党组织在血泊中摸索出新路子,化整为零搞小型游击队,挑人的标准严得很,要根正苗红,要胆大心细,更要熟悉山里的每一条羊肠小道。

滕海清被选中不是偶然,这个给地主扛活的长工,早就在打土豪时显出了胆色。

有次追击民团溃兵,他拎着砍柴刀冲在最前头,刀刃都卷了口子。

更难得的是他脑瓜子活络,懂得利用三省交界的特殊地形,今天在安徽界内打伏击,明天就转移到河南境内休整。

金寨那个地方自古就是三不管地带,山高林密,民风彪悍,滕海清从小在山上放牛,闭着眼都能摸清每条山路。

1927年冬天,他因为带头抗租得罪了东家,连夜翻过大别山跑到麻城投亲。

这一跑倒跑出了名堂,正赶上黄麻起义的洪流,这个原本只会种地的庄稼汉,举着梭镖参加了攻打黄安县城的战斗,从此在枪林弹雨中淬炼成钢。

拉队伍的日子比想象中艰难,刚开始就七八条破枪,队员们晚上睡在岩洞里,白天化装成砍柴的、卖货的走村串户。

滕海清有套独特的动员方法,专找那些被逼得活不下去的穷苦人。

有回在斑竹园,他看见个后生被地主吊在祠堂前打,当晚就带人端了那户地主的粮仓。

分粮时他站在碾盘上喊:"吃不饱饭的跟我走!"就这么一句话,当场就有二十多个青壮年入了伙。

游击战术更是被他们玩出了花样,200多人的队伍分成十几个小组,今天在东山打冷枪,明天去西山劫粮车。

有次在汤家汇,他们故意暴露行踪引诱民团追击,等敌人钻进葫芦谷,两边山崖上滚下的擂石像下雹子似的。

最绝的是"灯笼战术",晚上把马灯挂在羊角上,漫山遍野的灯光吓得敌人不敢出碉堡,这些土办法后来被写进红军的游击战教材。

1930年春天,这支游击队正式编入红军,当初跟着滕海清打游击的泥腿子们,很多后来都成了营长、团长。

有人问滕海清带兵的诀窍,这个粗手大脚的汉子搓着老茧说:"啥官不官的,能让老百姓吃上饭,他们就跟你走。"

这话糙理不糙,大别山的红星就是这么一点一点亮起来的。

站在今天的角度回看这段历史,最震撼的不是以少胜多的战术奇迹,而是那种野火般的生命力。

当白色恐怖笼罩四野,当两千党员锐减到百人,这些扎根泥土的革命者用最原始的方式证明了,真正的力量永远来自民心。

滕海清们或许不懂高深理论,但他们懂得谁给穷人活路,老百姓就跟着谁走,这种血肉相连的信任,比任何武器都更有力量。