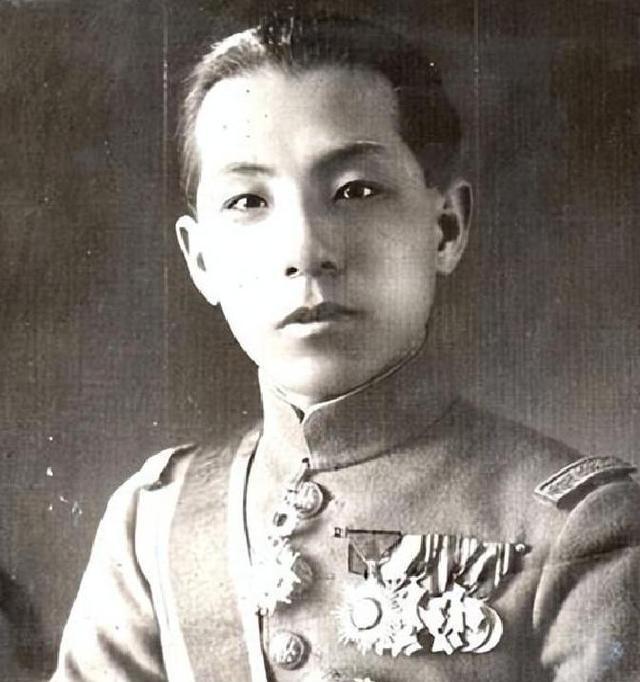

1929年1月5日,张学良给杨宇霆的父亲祝寿,到杨府时,副官大喊:“总司令到!”桌子上赌钱的人反应冷淡,直到杨宇霆出来,大家全都站立,满脸堆笑。 1928年,东北可真是多事之秋。6月4号,皇姑屯一声巨响,把“东北王”张作霖送走了,也把一个巨大的权力真空砸在了27岁的张学良面前。一个不到三十岁的年轻人,突然要扛起整个东北的军政大盘,手底下还一帮跟着老爹打天下的骄兵悍将。 这帮老臣里,有俩人最扎眼,一个叫杨宇霆,一个叫常荫槐。 杨宇霆,那可是老帅张作霖时期的“智囊”,奉军的总参议,脑子活,资历老,威望高。张作霖在的时候,杨宇霆是他最倚重的人,整个东北军,谁不给他几分面子?他兼着奉天兵工厂的督办,手里攥着枪杆子和钱袋子,说话底气自然足。 常荫槐呢,也不是省油的灯。当年日本人逼张作霖签铁路条约,就是他站出来硬刚,帮老帅顶了回去,深得信任。这俩人,一文一武,一唱一和,在东北的势力盘根错节,可以说是除了张家之外的“二号人物”。 老帅在,他们是猛将是能臣。可现在,少帅当家,这俩人的“能耐”就开始有点变味儿了。他们打心眼儿里瞧不上这个“小六子”(他们私下里给张学良起的绰号)。 杨宇霆的脾气尤其大。开会的时候,张学良但凡有点不同意见,他就敢当着所有人的面训斥:“你不懂,别瞎掺和!” 有一次更过分,杨宇霆直接踹开张学良的卧室门,指着鼻子骂:“老帅在的时候不这样!混账东西,你这么干,东北能好吗?” 张学良年轻,有时候也顶一句:“我干不了你干!”杨宇霆还真就顺杆爬,甩下一句“你等着”,扭头就走。 最要命的是,这俩人还抱团。他们反对张学良最重要的政治决策——东北易帜。张学良想的是,国家要统一,得跟南京的蒋介石合作,一致对外。可杨、常二人坚决反对。 1928年12月29日,张学良顶着巨大压力,通电全国,宣布东北易帜。当天挂旗、合影,杨宇霆和常荫槐,这两位东北的头面人物,压根就没露面。 杨宇霆公馆的门槛,那段时间快被踏破了,各路官员、代表,有事儿不找帅府,先去拜“杨督办”。 1929年1月5日,杨宇霆给他爹办寿宴。这种场合,张学良作为东北的一把手,于情于理都得去。他备了厚礼,带着夫人于凤至,亲自登门。车到杨府门口,副官扯着嗓子一声大喊:“总司令到!” 大厅里,一桌子人正热火朝天地赌钱,听到喊声,只有零星几个人懒洋洋地欠了欠身子,大部分人眼皮都没抬一下,继续搓着手里的麻将。 没过一会儿,杨宇霆从楼上下来了。他一露面,刚才还对总司令爱答不理的那群人,“呼啦”一下全都站了起来,个个满脸堆笑,点头哈腰,那叫一个恭敬。 张学良强压着火,拉着于凤至的手,一言不发地离开了杨府。 回去的路上,车里死一般寂静。回到帅府,张学良一晚上没说话。 五天后,也就是1929年1月10日。杨宇霆和常荫槐又来了,这次是来逼宫的。他们俩联手搞了个“东北铁路督办公署”,想让常荫槐当这个督办,拿着文件直接来找张学良盖章。这等于是在张学良的“国中之国”里,再建一个属于他们自己的“独立王国”。 张学良看着眼前这两个不可一世的“功臣”,他知道,不能再忍了。 他把两人让进了帅府里的“老虎厅”。这地方因为摆着两只老虎标本而得名,气氛本就有点肃杀。张学良借口说先吃饭,稳住了两人,然后悄然离开。他走后,卫队长高纪毅带着几个卫兵走了进去。 据说,杨宇霆当时还在喊:“小六子呢?让他快点!”话音未落,枪声就响了。 杨宇霆和常荫槐,这两个在东北呼风唤雨的大人物,就这么不明不白地死在了老虎厅里。没有审判,没有预兆,就是一场干脆利落的处决。 事后,张学良给杨家送去了一万块大洋的奠仪,还亲笔写了封信,信里说自己是“为国家计,不能顾及私情”,字里行间透着一股复杂的味道。他还写了一副挽联:“讵同西蜀偏安,总为幼常挥涕泪;凄绝东山零雨,终怜管叔误流言!” 他把自己比作挥泪斩马谡的诸葛亮,把杨宇霆比作了那个才华有余、忠诚不足的马谡。 这件事,就是震惊全国的“杨常事件”。 杀了杨、常,张学良在东北的权威算是立住了,再没人敢当面叫他“小六子”,也没人敢拿着文件逼他签字了。 杨宇霆虽然跋扈,但他确实有才,尤其在内政和工业建设上,是把好手。常荫槐在交通方面也是专家。杀了他们,等于自断臂膀。东北内部的精英人才出现了断层,很多事情,张学良想推,却找不到得力的人去办。 更重要的是,老虎厅的枪声,让所有人都噤若寒蝉。整个东北的决策层,成了一言堂。两年后,“九一八事变”爆发,面对日军的侵略,张学良身边缺少了像杨宇霆那样敢于争辩、敢于顶撞的“反对派”,最终做出了“不抵抗”的错误决策。