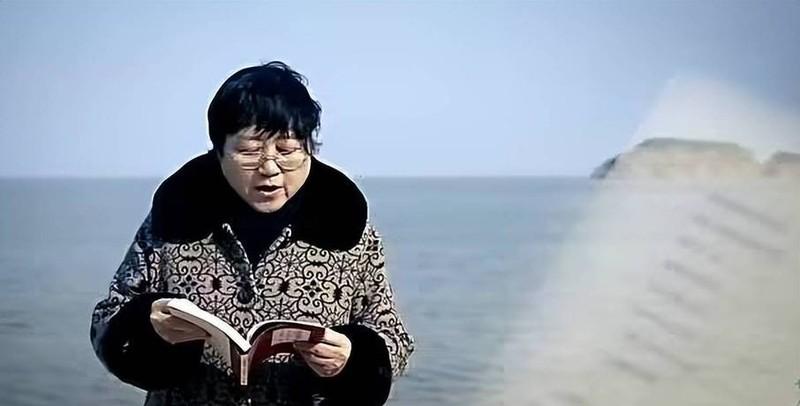

1997年4月,著名作家王小波在家中突然离奇猝死,邻居回忆说,半夜听到惨叫声,墙上有深深的抓痕和血迹,他的指甲和嘴巴里还有一些墙灰。他的妻子李银河连夜从国外赶回来,伤心欲绝地说:“爱我如全世界的男人不在了。” 王小波1952年5月13日出生在北京一个知识分子家庭,父亲是逻辑学家,早年环境让他接触不少书籍。童年在北京胡同度过,简单却充满好奇。1968年他去云南农场劳动,那几年干农活,推车运东西,生活挺苦。1971年转到山东,继续类似工作。1972年回北京,当上工人,在工厂操作机器。那些日子让他见识底层生活,也积累写作素材。他不爱循规蹈矩,总在业余时间琢磨文字。1978年高考恢复,他考进中国人民大学商品学系,学经济相关知识。大学四年,他埋头读书,毕业后有机会出国。 1982年王小波去美国匹兹堡大学进修,接触西方文化,开阔眼界。那里他继续学习,1984年和李银河在美国结婚。两人1977年相识,通过一篇小说稿子,拉近距离。李银河是社会学家,两人兴趣相投,感情稳固。1988年回国后,他在北京人民大学教书,教统计学之类。工作稳定,让他有时间写作。1990年代初,他开始发表作品,像《黄金时代》这类小说,探讨人性和社会。生前出版几部书,但知名度不高,稿子常被退回。他靠妻子支持,坚持写下去。那些年他抽烟多,身体开始出问题,但没太在意。 王小波的作品风格独特,幽默中带点讽刺,读者不多但忠实。他写杂文,批评乏味生活,强调个人自由。弟弟王小平在美国留学,后被杀害,这事对他打击大。家庭里他排行老二,上有姐姐,下有弟弟。生活上他低调,不爱社交,圈子小。写作是他出口,借小说表达对世界的看法。1997年前,他完成多部小说,像《红拂夜奔》,里面有历史元素。身体信号越来越明显,胸闷时有,但没去医院查。他觉得小毛病,继续埋头创作。那段时间,李银河在美国做访问学者,他一人守家。 1997年4月10日晚上,王小波在北京顺义区公寓独处。心脏病突然发作,冠状动脉粥样硬化导致心力衰竭。他发病时墙上留下抓痕,血迹斑斑,指甲和嘴巴里有墙灰。邻居听到半夜惨叫,但没人上门查看,以为无关紧要。第二天中午,邻居觉得不对,撞开门发现他已死去。法医鉴定是心脏病猝死,过程痛苦但快速。现场痕迹显示他挣扎过,但无人救助。那年他44岁,正值创作高峰,却这样结束。弟弟之前在美国遇害,兄弟俩命运多舛。王小波生前心脏有问题,早有征兆,如胸闷,但没告诉家人。 王小波的死因是心内膜弹力纤维增生症,逐渐恶化成心力衰竭。医生推测发病时血栓形成,加重病情。从发现情况看,他面朝南墙,身体弓形,显示临终挣扎。邻居回忆叫声断续,低沉到尖锐,但夜深没在意。公寓环境安静,那晚风小,声音传远却无人响应。他的生活习惯如抽烟,可能加速病情。生前他不忌讳谈死亡,作品里常写类似主题。但现实中,这病来得突然,没给他准备时间。身后尸检详细,确认无外力因素,纯属疾病。 李银河在美国剑桥大学访问,接到消息后赶回北京。飞机上她一路沉默,落地直奔现场。见到情况,她说出那句伤心话。葬礼在北京郊外公墓举行,简单低调,没文学界人士送行。只有亲友参加,骨灰安放在石景山公墓。之后李银河整理他的遗稿,分类手写纸张,推动出版。未完成作品陆续上市,读者慢慢增多。他的书销量上升,从小众到经典。1998年后,媒体报道增加,网络讨论热起来。李银河管理版权,确保作品传播。她后来退休,生活平静。 王小波身后影响扩大,作品再版多次,读者群从知识分子到年轻人。弟弟王小平1980年代去美国,后在街头遇袭身亡,这事加重家庭悲痛。李银河继续社会学研究,写书谈性别议题。两人婚前保守,热恋三年没越界,感情纯净。她见证他从无人知到万人追捧。生前他饱受退稿,靠她资助。现在他的文字激发思考,强调有趣生活。遗产由她打理,包括文集整理。多年后,她公开新伴侣,同居17年,收养孩子,生活稳定。 王小波的离去像转折,身后神话形成。读者通过书了解他,反思时代。弟弟的死让他更珍惜时间,但病魔不等人。李银河在回忆中提两人差距大,他像男版灰姑娘。作品争议多,如性描写,但核心是反抗平庸。现在年轻人读他,找共鸣。他的死提醒健康重要,早查早治。家庭背景让他早熟,父亲影响深。总体他一生短暂,却留下印记。