清朝,蒲松龄收到一张请帖,上面只写了四个字:“请吃半鲁。”朋友诚意邀请,他自然不能推辞,可一场饭局,等了一天没开饭。问了才知道,原来这顿饭早已“吃完”。他没生气,反而转身写下一张相同的请帖,回请了朋友。这一来一回,不是吃饭,是斗智。

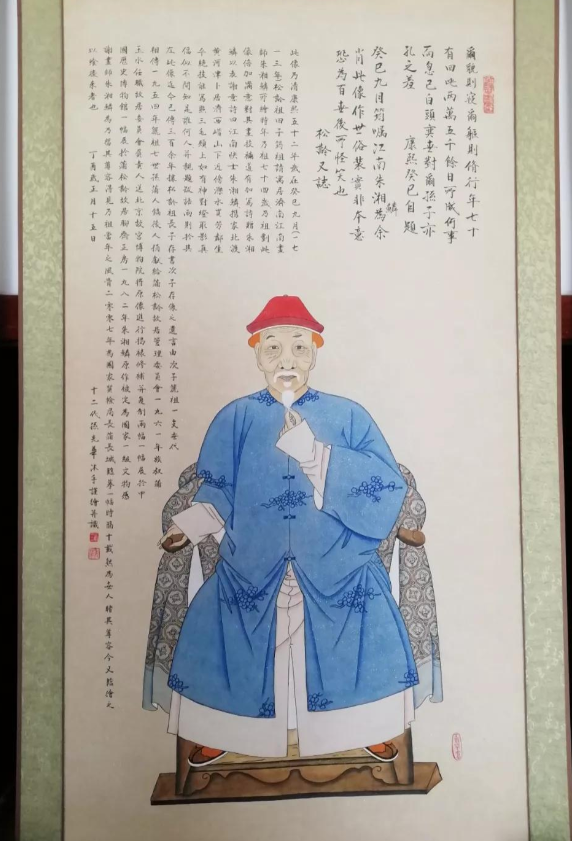

蒲松龄,这个来自山东的老书生,一辈子没混进官场,却把官场那点门道看得透透的。他最拿手的,就是用文字直戳人心肺。康熙十八年,一封看似寻常的请帖,就成了他反击的战场。

那年,蒲松龄正在淄川教书,忽然收到一封请帖:红印鲜亮,四个字写得龙飞凤舞——“请吃半鲁”。

表面是请客吃饭,其实暗藏玄机。蒲松龄盯着“半鲁”两个字,忍不住笑了出来。文人最爱玩字面游戏,“鲁”字拆开就是“鱼日”,也就是“请吃鱼”。一句话非得藏在谜里,何必呢?

赴宴那天,蒲松龄穿上最体面的蓝布长衫,进门便见主位上坐着一位身穿绸缎的士绅,桌上却只有一盆清汤漂着几片菜叶。

“蒲先生,请用半鲁。”主人假模假样地招呼。

蒲松龄举筷搅了搅汤,突然笑出声。这哪是请吃鱼,分明是在嘲讽他这个穷书生只配喝汤。

席上十几位秀才都等着看笑话,谁知老蒲反手掏出一卷手稿,当场朗读《聊斋志异》里的《司文郎》。

故事中,瞎眼和尚凭嗅觉识别文章优劣,把考官的劣文骂得体无完肤。念到“此文当掷地作金石声”时,满屋子的人脸都绿了——这不正是在说他们写得像破锣?

三天后,那位士绅也收到了回帖,还是那四个字:“请吃半鲁”。

他喜气洋洋地带着管家上门赴宴,结果从中午等到傍晚,连杯水都没喝上。日头将落,蒲松龄才慢悠悠指着窗外说:“日头都吃完了,您还没尝出味儿来?”

士绅这才恍然大悟:上次请的是“鱼”,这次还的是“日”,合起来正好是“鲁”字。他被老蒲原样奉还,吃了个哑巴亏。

这件事在淄川文人圈炸开了锅。有人说蒲松龄穷得硬气,也有人觉得他太刻薄。但他自己根本不在意——在他笔下,那些狐妖鬼魅,远比这些满口“风雅”的伪君子可爱多了。

《聊斋志异》中的《考弊司》,讽刺阎王殿也索贿;《梦狼》揭示官场如狼吃人,哪一个不是比“半鲁”更狠的讽刺?

蒲松龄曾在《聊斋自志》里写:“集腋为裘,妄续幽冥之录。”他说得直白,他要借鬼怪的口,把阳世的真话说个痛快。

白天,他在地主家教私塾;晚上,就着一盏老油灯写“鬼故事”。毕家少爷回忆,常看见蒲先生边写边笑,墨点子飞得满墙都是。

如今,淄博的蒲松龄故居里,还留着那盏油灯。导游总爱指着灯罩上的裂痕说,那是蒲松龄写《促织》时气得砸的——那篇讽刺皇帝为蛐蛐害民的文章,比“半鲁”更直戳命门。

但他最毒辣的讽刺,是《饿鬼》:穷书生饿死考场,死后变鬼专吃考官心肝。诡异的是,那故事写完不久,他那个总考不中的儿子突然中了秀才。

他在日记里写道:“鬼神之事,宁可信其有。”你看,骂归骂,心里还是希望儿子能中举光宗耀祖的。

康熙五十四年春,七十六岁的蒲松龄坐在聊斋门前晒太阳。一位路过的书生问他:“先生写这么多鬼神之事,您自己信吗?”

老蒲笑着眯起眼:“我信,人心比鬼可怕。”

这话传回城里,惹得那些曾被他讽刺过的乡绅跳脚,可又没人敢上门——谁知道下一篇《聊斋》会不会把自己写进去?

所以说,“半鲁”不过是个借口,本质上是一次文人与权贵的硬刚。

乡绅用“鱼”试图羞辱他,蒲松龄用“日”还以颜色:你们玩的把戏,我早就写进书里了。

如今他的故居还挂着那副对联:“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分。”三百多年过去,依然刺得某些人坐立难安。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、跑马圈地,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。