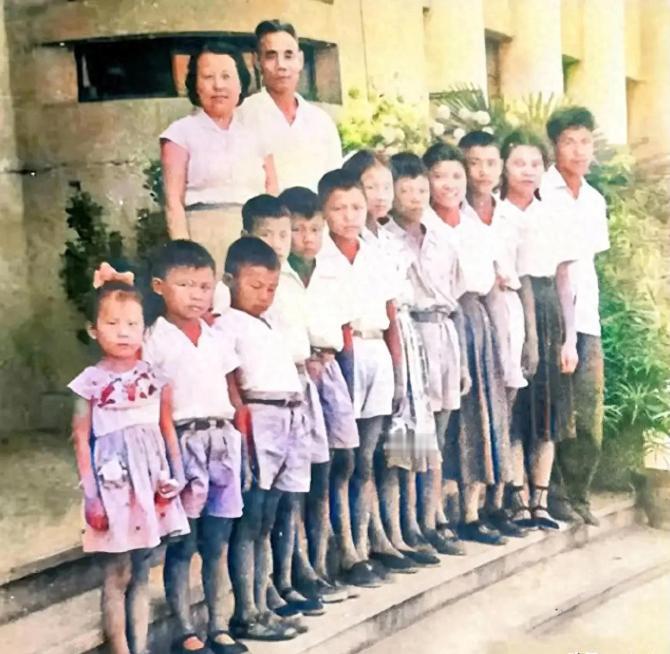

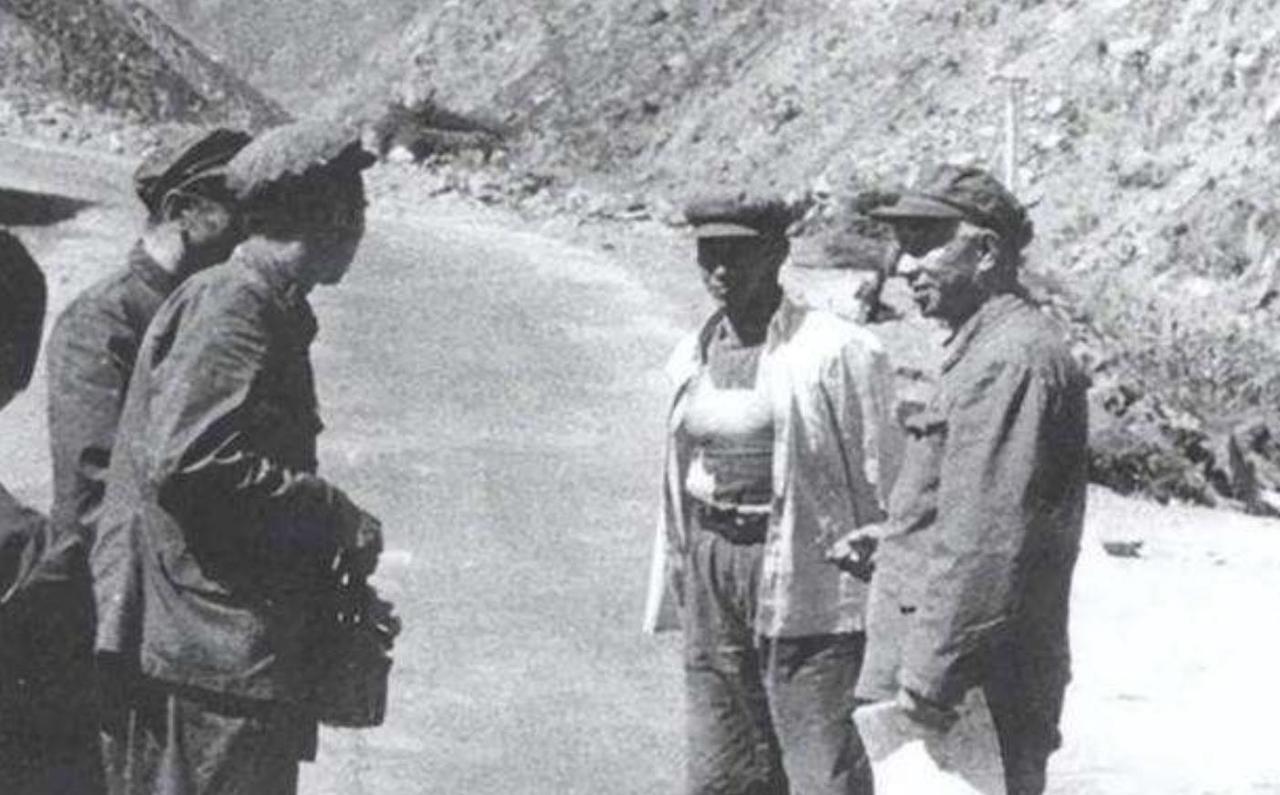

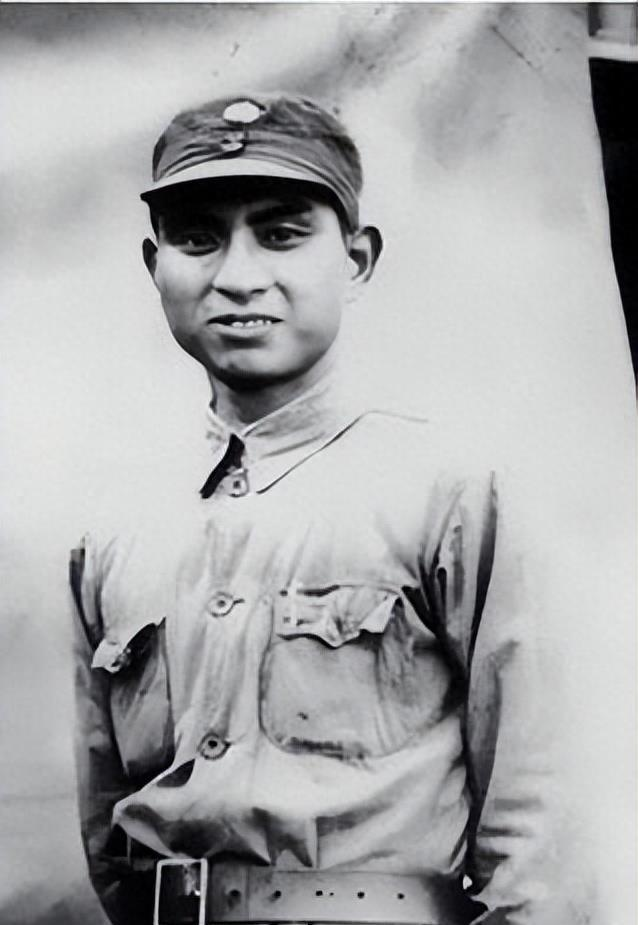

炮兵司令吴信泉不仅打仗厉害,生活也厉害,吴信泉和妻子俞惠如一共养育了12个子女,被周总理笑称为“航空母舰”! 1950年11月1日,朝鲜云山地区,39军军长吴信泉正在研究作战地图,对面是美军第8骑兵团,这支部队装备精良,拥有坦克和炮兵支援。 39军刚刚入朝,装备相对简陋,步兵主要使用三八式步枪和少量冲锋枪,重武器只有迫击炮和部分反坦克炮。 吴信泉决定采用夜战和近战,11月1日夜,39军从三个方向同时发起攻击,利用地形优势分割包围美军。 云山战役持续了3天,美军第8骑兵团损失约600人,丢弃大量装备撤退。这是美军在朝鲜战争中首次遭遇的重大失利。 吴信泉1912年出生于湖南平江,1930年参加红军时只有18岁,在红三军团担任战士,长征期间他表现出色,逐步担任排长、连长。 抗日战争期间,他在115师工作,参加了平型关战役,1938年升任团长,1940年升任旅长,军事指挥能力得到认可。 1941年,吴信泉与新四军干部俞惠如结婚,俞惠如1918年出生,参加过抗日救国运动,后来加入新四军从事宣传工作。 这对夫妻从1942年到1962年间共生育了12个子女,在那个年代,多子女家庭比较常见,但12个孩子确实算是大家庭。 解放战争时期39军属于第四野战军,参加了辽沈战役和平津战役,吴信泉指挥部队攻占锦州外围据点,表现出色。 朝鲜战争结束后39军回国驻防,吴信泉继续担任军长,负责部队的训练和建设工作,1955年被授予中将军衔。 1960年代,吴信泉被调到地方工作,担任某军工厂厂长,当时这个工厂生产效率很低,产品质量也不稳定。 吴信泉到任后,首先整顿了生产管理制度,他要求技术人员下车间,工人参与质量检验,建立了责任制度。 工厂的生产任务主要是军用电子设备,吴信泉组织技术攻关,解决了几个关键工艺问题,产品合格率从60%提高到90%以上。 经过8个月的整顿,工厂完成了积压多年的生产订单,职工的技术水平和生产积极性都有明显提高。 俞惠如在家庭管理方面确实有一套方法,她让大孩子负责照顾小孩子,每个人都有固定的家务分工,形成了相互帮助的习惯。 12个孩子的教育是个大问题,俞惠如坚持让孩子们都上学,即使在最困难的时候也没有让任何一个孩子辍学。 这个大家庭的生活虽然不富裕,但比较和睦,孩子们后来回忆,父母从不偏爱任何一个,对每个孩子的要求都一样严格。 1970年代,几个大孩子陆续参加工作,有的当了工人,有的当了教师,也有的参军入伍,都能够自食其力。 吴信泉的军事生涯体现了那一代军人的特点,从基层士兵成长为高级指挥员,主要靠的是实战经验和学习能力。 他在指挥作战时比较注重发挥部队的政治优势,通过思想工作激发战士的战斗意志,这在当时是很重要的因素,云山战役的胜利不仅仅是战术成功,也体现了志愿军适应现代战争的能力,面对装备先进的对手,志愿军用灵活的战术弥补装备差距。 朝鲜战争后人民解放军开始了现代化建设,吴信泉这一代军官既要总结战争经验,也要学习新的军事技术,从军队到地方,吴信泉的工作转换比较顺利,这主要得益于军队培养的组织能力和执行力,这些素质在任何工作中都很有用。 军工厂的管理经验对他后来的工作很有帮助,民用企业和军工企业在管理上有很多相通之处,都需要严格的质量控制。 俞惠如的工作能力也得到了认可,她长期在妇联系统工作,主要负责妇女儿童权益保护和家庭教育指导,这对夫妻的12个子女后来都有了自己的发展,有的成为工程师,有的成为医生,也有的继续在军队服役。 这个大家庭的成功说明了家庭环境的重要性,父母的言传身教对孩子的成长影响很大。 信源:将军无泪慰情深——吴信泉中将回乡记事——岳阳日报