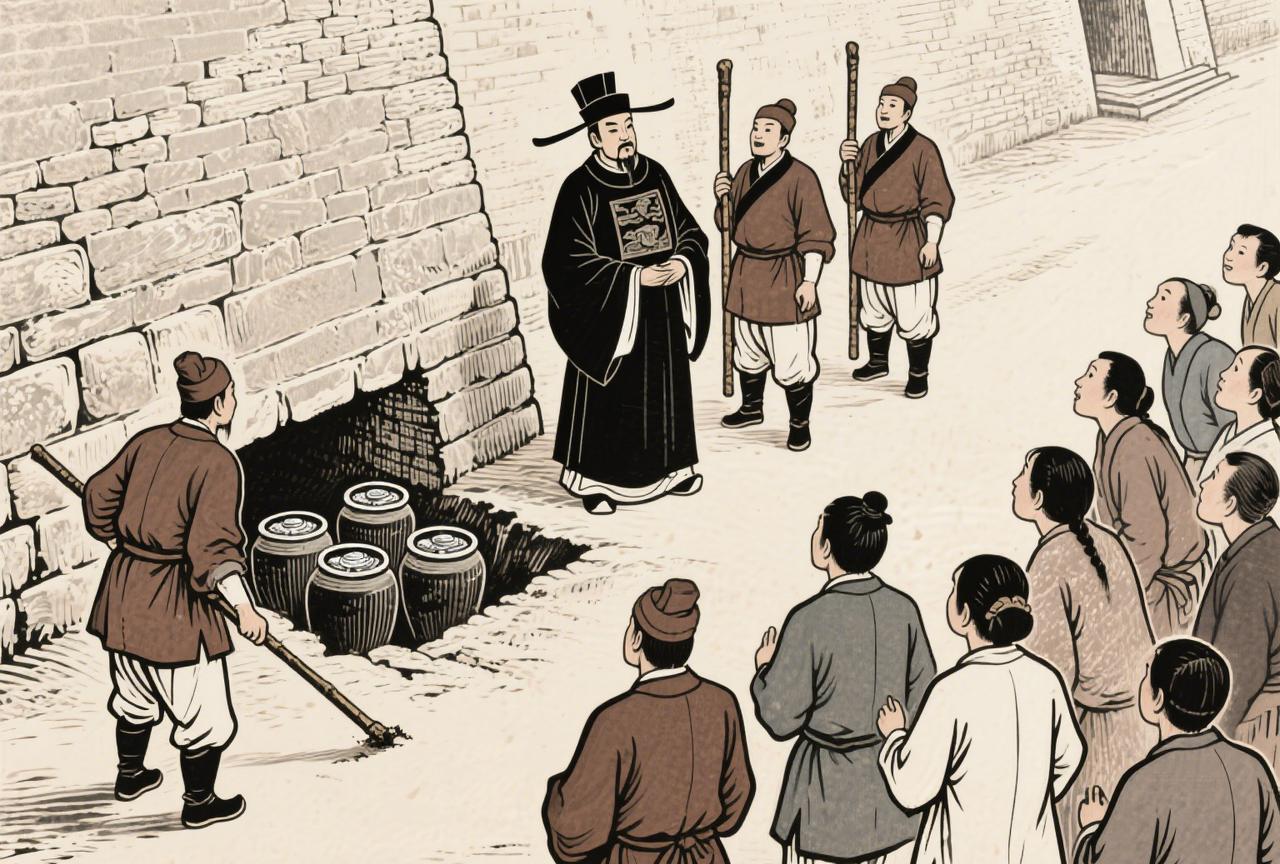

郦道元被活活渴死了,不是死在战场上,不是死于政敌的刀下,而是被围在一个没水的驿亭里,渴得眼冒金星、口干舌燥,身边人挖了十几丈井,全是干土。 等水还没挖出来,叛军已经杀上门了,堂堂北魏御史中尉、地理学奇才,就这么死得荒唐。 这事说起来,跟他那股子认死理的劲儿脱不了干系。郦道元这辈子,一半精力扑在地理上,另一半全用在了怼人上。他当御史中尉时,管的就是监察百官,谁贪赃枉法、谁仗势欺人,他眼里揉不得沙子。汝南王元悦有个亲信叫丘念,仗着王爷撑腰,强抢民女、霸占田产,地方官敢怒不敢言。郦道元听说了,直接把丘念抓起来,元悦跑来求情,他把卷宗往桌上一拍:“王子犯法,与庶民同罪!”硬是按律斩了丘念。 元悦恨得牙痒痒,转头就跟朝廷说郦道元“专权跋扈”,撺掇着派他去关右巡查。那会儿关右乱得很,萧宝夤刚在长安起兵反叛,朝廷明着是派郦道元去安抚,实则是把他往火坑里推。有人劝他:“这趟差事凶多吉少,找个理由推了吧。”郦道元梗着脖子:“我是御史,巡按地方是本分,怕什么?” 哪承想,萧宝夤早收到风声,知道郦道元执法严,怕他坏了自己的事,直接派叛军在阴盘驿(今陕西临潼附近)设了埋伏。等郦道元带着随从进了驿亭,叛军立马围了个水泄不通,喊着要“擒杀奸官”。 驿亭不大,就几间土房,院里连口井都没有。刚开始大伙还能靠着随身带的水囊撑着,两天不到就见了底。郦道元渴得嘴唇裂成了血口子,说话都漏风,可还是拄着拐杖在院里转,指着墙角对随从说:“这地势低,往下挖,肯定有水。” 随从们轮流挥锄头,挖了一天,土是干的;又挖了一夜,挖到三丈深,还是没见着水脉。有个老仆累得瘫在地上,哭着说:“大人,这破地方怕是真没水啊!”郦道元抓起一把干土,攥得指缝发白,突然笑了——他这辈子踏遍山河,写《水经注》时,笔下的江河湖海能让读者听见浪涛声,什么黄河的九曲连环,什么长江的奔腾不息,他都摸得门儿清,可如今,却被困在一个连滴水都找不着的土院里。 夜里,他摸出贴身带的《水经注》手稿,借着月光翻看。那上面记着伊洛河的汛期,写着济水的暗流,连山间小溪的走向都标得清清楚楚。他用干裂的手指划过“清泉涌溢,甘洌可饮”几个字,喉咙里像塞了团火,咳得直不起腰。 第四天头上,叛军开始攻城了。驿亭的土墙本就不结实,被撞得“咯吱”响。郦道元让随从把桌椅搬来堵门,自己拿起一根木棍,站在门后喘着气喊:“我郦道元一生清白,死也死得光明磊落!”可喊完就一阵头晕,眼前发黑——他是真的渴到极限了。 叛军冲进来时,看见的就是这么个场景:地理学大家瘫在地上,手里还攥着那卷手稿,眼睛望着天,像是在找他写过的那些水脉。谁能想到,一个能把天下水系说透的人,最后会栽在“没水”这两个字上? 后来有人说,郦道元死得不值,太较真反而送了命。可他若不较真,《水经注》里哪来的字字确凿?若不较真,那些被权贵欺压的百姓,又能指望谁来撑腰?他的荒唐死法,恰恰映着那个时代的拧巴——一个想凭规矩办事的人,终究敌不过盘根错节的私利。 如今读《水经注》,看他写“三峡七百里,两岸连山”,写“浙江之水,涛山浪屋,雷击霆砰”,总忍不住想起阴盘驿那个干渴的午后。或许正是因为见过太多山河壮丽,他才容不得人间龌龊;也正因对水有着极致的敬畏,才会以这样惨烈的方式,与他毕生研究的“水”作别。 这样一位奇才的结局,是时代的遗憾,还是坚守的必然? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。