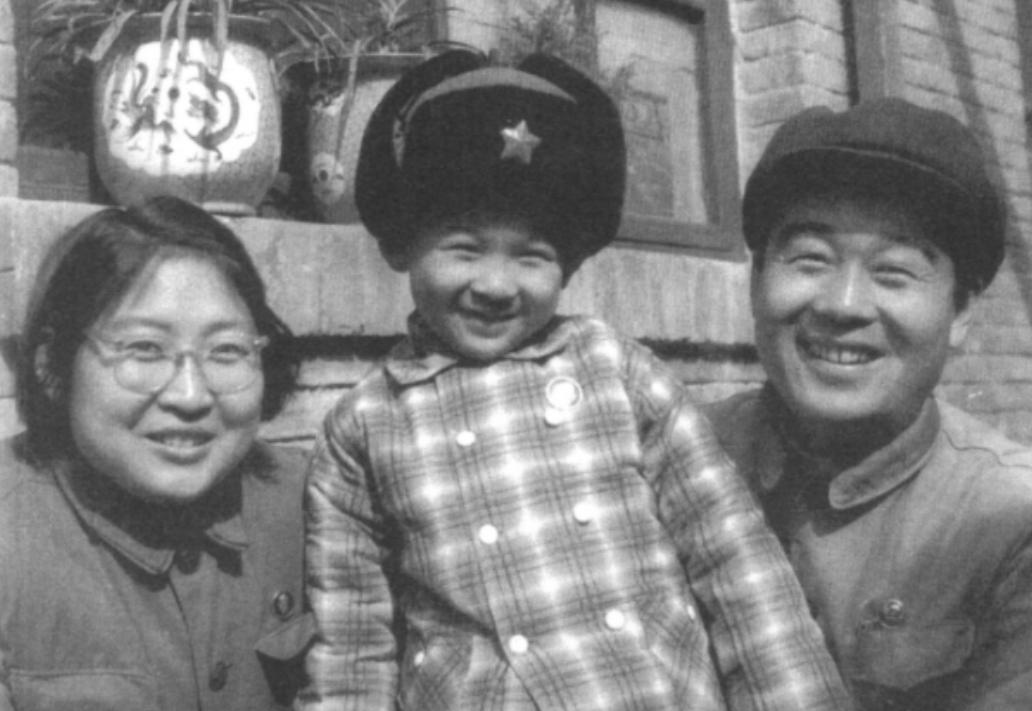

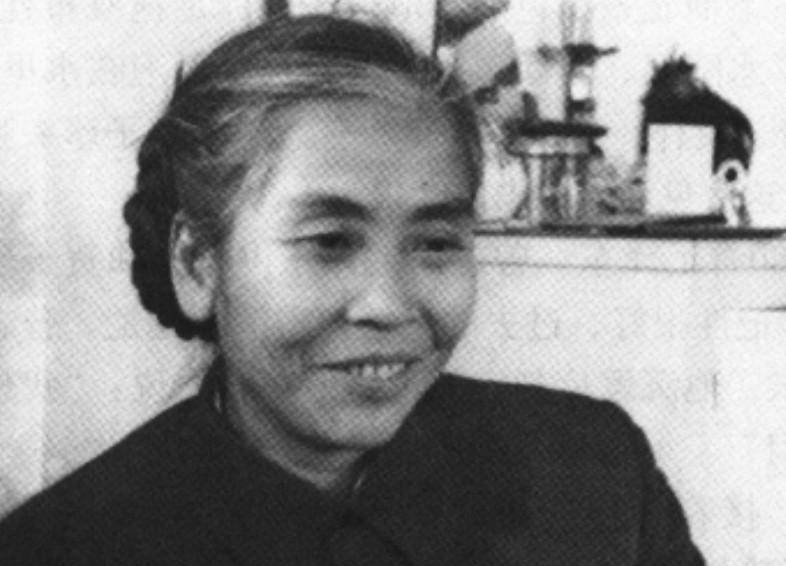

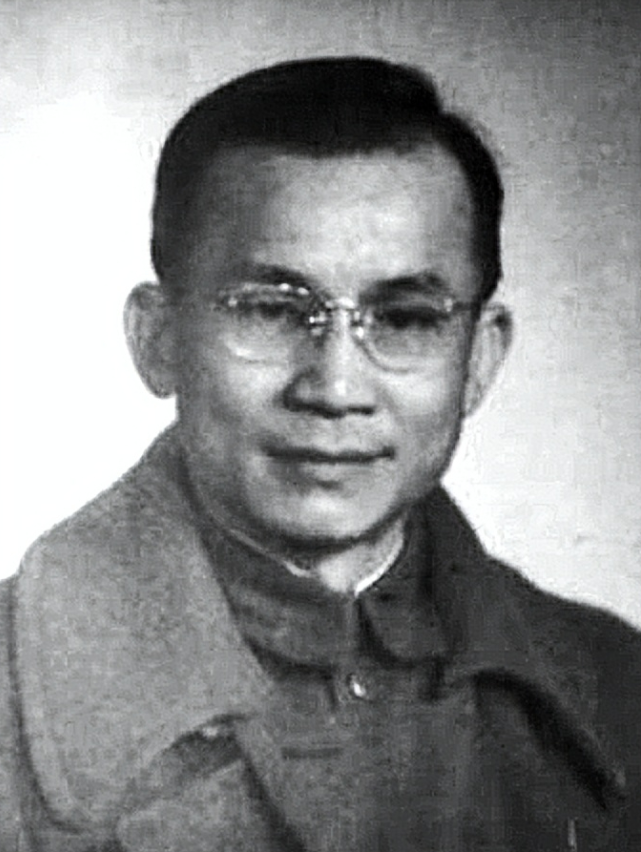

秦基伟一桩未解之谜:没来由,为何突然给素无往来的孔令华升职? “秦司令,这么调人会不会太突然?”——1981年3月,北京军区大院,一名秘书小声提醒。秦基伟抬头,“情况特殊,他得回北京。”语气平静,却不容置疑。 那年初春,军区机关里弥漫着淡淡的墨汁味和旧档案的纸香。许多人至今记得,调令贴出后,走廊里先是静了一拍,随后议论声像拨开的麦穗沙沙响——河北38军338团副教导员孔令华,被破格调来北京卫戍区政治部宣传部,直接任副部长。看似一步台阶,却意味着从基层部队跨进首都核心防务系统。问题随之冒出:秦基伟与毛主席女婿并无私交,为何替他说话? 要解开这个谜团,得先回到1976年9月9日。那天午夜,北京医院的灯光白得刺眼。毛主席的心电图骤然成一条直线,李敏扶着墙,整个人几乎塌下来。此前,李敏已停职在家,既因健康,又因“家属身份”极为敏感。父亲的离世像最后一根稻草,她持续发烧、失眠,连话都懒得多说。 孔令华那时在河北当连政指,人踏实,不善言辞。妻子一旦病重,他就递假条往回跑。38军距北京高速路还没修,一趟往返要颠簸半天。他常在列车过保定时靠窗发呆,铁轨咣当声与心里的焦虑同步。李敏抱怨最多的不是病痛,而是孤独:“老孔,一开眼见不着你,人就慌。”孔令华只能苦笑,“部队有任务,我也跑不掉啊。” 1979年对越自卫反击战后,38军整体功勋显赫,可这种光环帮不了一个陷在家庭困境里的中年军官。军里领导看在眼里——338团需要好干部,但更明白,离家太远,孔令华分身乏术。于是,1980年底,一份情况报告被递进北京军区办公厅,落款是38军军政主官联名。 秦基伟拿到材料,先放下茶缸子,翻到末页。老军长出身的他,最讨厌花哨,报告字句朴实:李敏病情、家属现状、孔令华表现,全是硬信息,没有一句拍马屁。他问身边干部:“核实了吗?不能有水分。”工作人员回,“电话、实地都问过。”秦基伟点头,没有多言。 要知道,文革刚结束没几年,涉及开国领袖后人,人们或敬畏或回避,办事都生怕踏错节拍。秦基伟却有自己的计较:毛主席待他有提拔之恩,而军队讲的是责任。更重要的是,部队干部也有七情六欲,一个人在家里焦头烂额,怎么可能在战位上心无旁骛? 决定很快拍板。1981年3月,北京卫戍区扩大会议上,秦基伟只讲了两句:“孔令华同志,政治素质好,工作扎实。调京就近照顾家庭,也是让他有空间更好干。”会场里无人追问。形式上,它符合组织程序;气氛上,却带着一点“关照”的温度,这在当年的军队并不多见。 孔令华领到任命,第一反应不是兴奋,而是犯难:宣传部副部长,直接对接军区宣传口,任务繁杂;自己长期扎在基层,对新岗位生疏。李敏听说后却轻轻舒口气,“以后不怕半夜发烧找不到你了。”那一刻,孔令华突然明白,这调动意义已超出仕途。 到京就职后,他每天起早去东长安街侧楼上班,晚上回三环里的家。李敏病情并未立刻转好,但精神明显平稳。她偶尔坐在客厅听军乐,笑着对丈夫说:“还是首长帮咱大忙。”孔令华摇头,“欠的情,只能用工作还。” 秦基伟并未就此停步,他要求卫戍区给孔令华安排理论进修。“名额难争?”有人抱怨。秦司令一句话压过去:“组织培养一个人,不能只看今天。”结果,宣传部副部长白天跑文化活动,晚上坐党校课堂,一年多下来写了厚厚三本读书笔记。旁人说他拼,他只说,“不长本事,对不起那封调令。” 1984年4月19日,上海,贺子珍病危。中央破例派专机接李敏、孔令华南下。机场跑道上风大,李敏披件风衣,靠着丈夫肩膀,没哭,只说:“幸亏你在北京,不然我一个人不敢上飞机。”母亲终究还是走了,葬礼办完,她躲在宾馆里一天没出门。孔令华推门进来,把一杯热水放在床头:“人活着,总要往前走。”这句平白的话,比任何豪言都管用。 接下来的几年,两口子过得低调。卫戍区宣传口子活重,孔令华仍然保持基层作风:多跑部队,少八股。宣传队编排《军魂》系列快板,演到石景山高炮师时,一群二十出头的小战士喊他“孔副”扯嗓门,他笑得像回到338团。 1990年,他46岁,突然提出转业。“在部队再熬十来年也能挤上主官,但我想换条路闯闯。”他说干就干,挂军装那天,战友让他留影,他只摆了个立正姿势,“军人姿态一辈子改不了。” 南下深圳,他掏第一桶金并不顺。写毛泽东军事思想讲座,没人买单;开发科普电子教材,也常砸钱。但孔令华骨子里不服输,他把宣传部那些年练出的文字、策划能力挪到市场,一家“瑞达科技实业”硬是熬成盈利。那时李敏常坐火车下深圳,习惯了特区湿热的空气,只要丈夫在身边就安心。 回望秦基伟当初那张调令,如今回答似乎不再复杂:一纸任命,既是组织对老革命后代的体恤,也是一位老司令对部下家庭困境的直面担当,更是军人体系内“人情”与“原则”并行不悖的一次实践。