上海,一男子在家中吃馒头,岂料,被馒头噎死了。将男子火化后,想起曾给男子买过意外险,理赔金10万。家属找到保险公司,要求理赔。岂料,保险公司说:噎死不属于意外身故,同时属于免责情形,因此拒绝赔付。家属不干了,将保险公司告上法庭,法院判了。

2023年11月,天刚转凉,潘先生正和老母亲在家吃晚饭,桌上是刚蒸的馒头和家常菜。母子俩边吃边聊,谁也没料到,这顿再平常不过的饭,竟成了永别。

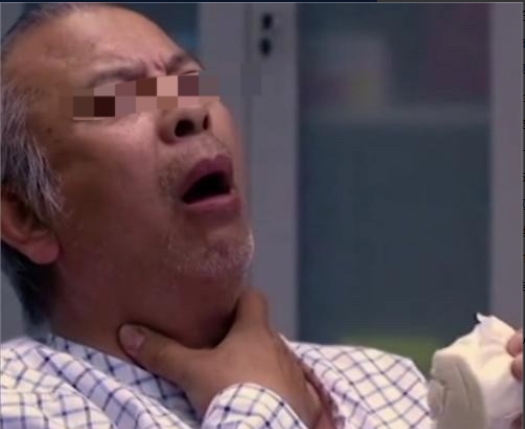

潘先生拿起馒头掰了块,就着菜往嘴里送,嚼了几下正要咽,突然脸色大变,身子一歪,“咚”地倒在地上没了动静。老母亲吓得筷子都掉了,浑身直哆嗦,好半天才反应过来,连滚带爬跑去拍邻居家门求助。邻居赶来后赶紧打了120。

救护车到的时候,潘先生已经没了生命体征,嘴里还留着没吃完的馒头渣。医护人员检查发现,他咽喉里有没咽下去的馒头。后来医院出具的死亡证明上,死因写着“猝死”。一家人悲痛万分,匆匆料理了后事,潘先生很快被火化了。

整理遗物时,家人翻出一份2017年买的意外伤害险,保单有效期到2047年9月,仍在保期内,意外身故可赔10万元。

他们觉得,急救记录提到馒头卡喉,虽死因写猝死,但明显是意外噎死,便拿着医院的急救记录、死亡证明等材料去找保险公司理赔。

起初很顺利,保险公司受理后没多久,打来了2万多块钱,可剩下的钱却没了下文。

家人去问,保险公司说死亡证明上的“猝死”在免责条款里,一开始是情况不明先赔了部分,后来发现死因不在理赔范围内。

他们还指出合同条款,说猝死得是表面健康者因潜在疾病24小时内突然死亡,而潘先生有不少基础病,不符合条件,除非能拿出意外导致猝死的证明,否则拒赔剩余款项。

家人这才明白,因为潘先生已火化,没法做第三方鉴定,仅凭医院材料,保险公司不认账。

可死亡证明上的猝死难道不算证据?人都烧了,哪还有别的材料?他们越想越气,觉得保险公司故意耍赖,一开始赔付就该认了材料,如今反悔太不合理,于是把保险公司告上法庭,要求赔偿剩余款项。

从法律角度看,这事有几个关键点。

《保险法》第17条规定:对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

一是保险合同的免责条款效力,按规定,保险公司签合同时得用醒目方式提醒投保人,把免责内容说清楚,要是没跟潘先生讲明白“猝死免责”,这条款可能无效。

二是证据提交责任,潘先生已火化,家属确实拿不出更多鉴定材料,保险公司不能强人所难,而且现有材料已能间接指向意外噎食的可能。

三是保险公司先赔2万多,近乎认可当时材料,后来又以材料不足拒赔,这种前后不一的做法,法院未必完全支持。

最后法院调解,考虑到双方难处,让保险公司再补2.8万,总共赔付一半保额。