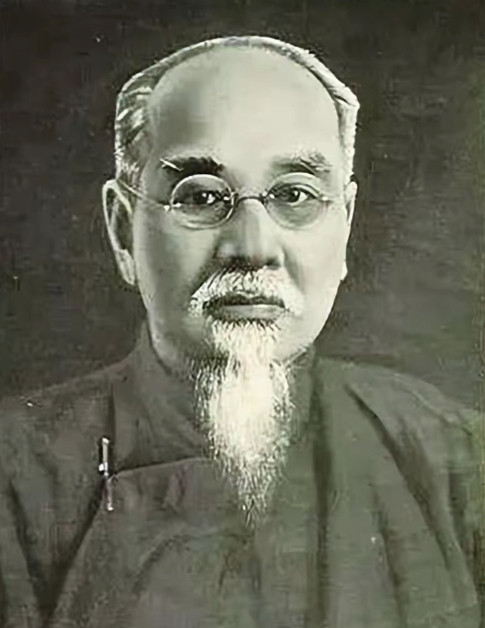

1959年,51岁的邱行湘刚获特赦,还是光棍一个,这个曾经叱咤战场的国民党将军,如今住在南京,穿着洗得发白的中山装,拿着60块钱的工资,每月还得寄回老家接济母亲,对面住着个纺织女工张玉珍,离过婚,带着俩娃,三十多岁,正值壮年,做得一手好菜,就是这两个原本不相干的人,被命运拴到了一起,成了新中国最“不搭”的一对夫妻。 1962年初春,香港《大公报》刊登了一则简短却令人侧目的婚讯,新郎是一位曾经的国民党少将,战败被俘、特赦出狱,如今在南京市政协任职;新娘则是南京棉纺厂的一名普通女工,年过三旬,带着两个孩子,这桩婚姻本身并无传奇情节,但它背后所承载的,却是一段横跨两个时代的真实人生。 邱行湘出生于1907年,江苏溧阳一个小地主家庭,年少时便入黄埔军校第五期,投身军旅,在那个年代,黄埔出身是一种荣耀,而他也确实在抗日战争中立下战功,历任团长、旅长、师长,从淞沪到武汉,从鄂西到湘西,几乎每个重要战场都留下了他的身影,战后,他继续在国民党军中服役,1948年,洛阳战役爆发,他担任青年军整编第二〇六师师长兼洛阳警备司令,誓言死守洛阳,在七日激战后,他的部队最终不敌,被解放军俘虏,消息传至南京,蒋介石亲自为他举行追悼会,军中甚至有人为他立碑。 被俘后的邱行湘并未立即服从现实,他对共产党心存敌意,对改造教育持怀疑态度,直到在黄埔村的战犯学习班中接触到毛泽东的照片,那张穿着打补丁棉衣的照片,与他记忆中蒋介石西服革履、身边围满随从的形象形成鲜明对比,他开始思考,从前所信奉的一切是否真的值得,他的转变并不轰烈,却极为真实——从最初的沉默到主动学习,从抗拒劳动到在秦城农场带头开荒,他用行动证明了自己的改变。 1959年底,他成为首批被特赦的战犯之一,手握特赦证书走出功德林,在北京西花厅,总理亲自接见特赦人员,那一刻他意识到自己“活着”不仅是一个事实,更是一种责任,他选择回到溧阳老家,探望年迈的母亲,母子久别重逢,老母已几近失明,摸着儿子的脸,泪流不止,而当年曾在他家做长工的村民邀请他吃饭,他却双膝跪地,叩谢这些年对他母亲的照顾,那一刻,阶级、身份、历史的隔阂似乎都被无声瓦解。 返乡之后,他被安排到南京市政协担任文史专员,生活俭朴,每月60元工资,其中20元要寄回家中供养母亲,单位为他安排了宿舍,是一栋旧楼里的一间小屋,家具简陋,墙面斑驳,冬天漏风,夏天闷热,他身无长物,衣着洗得发白的中山装,唯一的行李是一只旧皮箱,彼时的他,五十有余,孤身一人,既无家庭也无亲近之人,生活除了工作,就是沉默。 而张玉珍,则是另一种普通人的写照,她十七岁进入纺织厂,干活稳当,手脚勤快,年轻时因貌美嫁给厂里一位小干部,不料几年后丈夫出轨另寻新欢,家庭破裂,她未再婚,独自抚养两个孩子,日子过得紧巴又沉重,厂里人常说她命苦,她总是轻声回应“过得去就行”,她的屋子虽小,却一尘不染,抹布洗得发白,锅碗码得整齐,门口还摆着两盆绿萝,她烧得一手好菜,其中红烧肉最为拿手,每逢节日,她总是提前一天准备,肉炖得酥烂,汤汁浓稠,邻居小孩闻香而至。 邱行湘与张玉珍的相识,并非偶然,两人住在同一片单位宿舍区,虽不相识,却常在楼道擦肩而过,牵线的是邱行湘的老同学邱维达,曾是他的副官,后来在南京担任市人民委员会参事室主任,邱维达早年便注意到张玉珍的为人,觉得她稳重、有担当,且照料家庭有方,于是,他便撮合两人见面,邱行湘起初犹豫,既因自己曾有一段无疾而终的婚姻,又因身份特殊、历史问题未彻底放下,不敢轻易接受新的生活,但张玉珍并未急于求成,她只是偶尔送些饭菜到他门前,红烧肉的香气在楼道里飘散,那是他多年未曾嗅过的家的味道。 相处并不轰烈,却在细水长流中逐渐靠近,1962年腊月二十八,他们前往婚姻登记处,领了结婚证,那天南京下着小雪,张玉珍穿着棉袄,系着红围巾,邱行湘站得笔挺,头发花白,却神情庄重,婚礼没有排场,单位食堂摆了几桌饭菜,亲友寥寥几人,唯一的喜庆,是桌上的红糖和橘子,但对于邱行湘而言,那一天象征着他人生真正的转折——从战犯到丈夫,从孤身一人到拥有家庭。 婚后生活清苦但稳定,张玉珍继续上班,照看孩子,邱行湘则在政协做资料整理,偶尔参加文史座谈,他们的日子围绕着锅碗瓢盆展开,每月工资仍是60元,刨去寄回家的钱,余下部分用来支付房租、水电和日常开销,红烧肉成了奢侈品,只有在节日或孩子生日时才会上桌,即便如此,孩子们一闻香味便围着锅边转,张玉珍笑着摇头,邱行湘则会多添两筷,脸上露出久违的笑意。