1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。

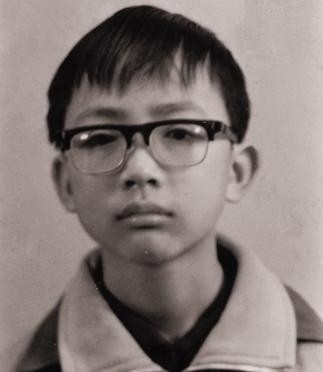

1988年,一个15岁的少年在四川的山火中英勇牺牲,他的名字叫赖宁。你是不是很好奇,一个普通的初中生怎么就成了全国瞩目的英雄?更别提他的故事还被写进了课本。可到了2012年,他的名字却悄悄从教科书中消失了,这是为啥? 赖宁,1973年10月20日出生在四川省雅安市石棉县一个普通家庭。爸爸赖正刚在县水电局上班,妈妈黄和容在家带孩子,家里还有个妹妹赖彬。赖宁从小就是个学霸,成绩总是名列前茅,墙上贴满了奖状。他特别喜欢科学,尤其是地质学,梦想长大后当个像李四光那样的地质学家。1987年,他14岁,以全县第一的成绩考进石棉县中学,老师同学都觉得这小子前途无量。可谁也没想到,这个聪明懂事的少年,人生会定格在15岁。

1988年3月13日下午,赖宁写完作业,约了几个朋友去山上溜达。刚出门,他们就发现对面山上浓烟滚滚,火光冲天。那是一场突发的山火,火势凶猛得很,威胁着县里3500亩林地,还有油库和卫星站。眼看情况紧急,赖宁二话不说,招呼朋友们上山救火。他们没啥专业工具,就拿铁锹、树枝拼命扑火。 消防员赶到后,看到一群孩子在火场,赶紧把他们轰下山。可赖宁不甘心,他知道火势还没控制住,就悄悄折回去继续救火。经过十几个小时的奋战,大火终于扑灭了,可赖宁却没回来。人们在烧焦的林子里找到他时,他手里还攥着救火的工具,生命永远停在了那一刻。 赖宁的牺牲让全国都震惊了。1988年5月,共青团中央和国家教委给他颁了个“英雄少年”的称号,四川省政府也追认他为革命烈士。他的故事很快传遍大江南北,成了青少年学习的榜样。那时候,小学课本里多了他的事迹,老师们在课堂上讲他的英勇无畏,学校墙上挂着他的照片,号召大家向他学习。 2009年,赖宁还被评为“感动中国人物”,他的故事又一次刷屏。那个年代,他就是个家喻户晓的名字,代表着无私和奉献。

不过,到了21世纪,风向变了。社会开始反思,赖宁的故事虽然感人,但一个15岁的孩子牺牲在火场,真的值得一味歌颂吗?有人担心,过度宣传这种事迹,会不会让孩子们觉得遇到危险就该冲上去,不管自己安危。 教育理念也在更新。过去强调英雄主义,觉得牺牲精神是最高尚的品质。可后来,国家更希望孩子们学会保护自己,懂得生命的可贵。2012年,教育部门决定把赖宁的故事从教科书中删掉。他的照片从学校墙上撤下,课本里再也看不到他的名字。 这背后的原因其实挺简单:时代变了,教育的目标也变了。国家不想让孩子们觉得救火救灾是他们的责任,而是希望他们在危险面前先学会自保,再去帮助别人。这个转变虽然让人有点唏嘘,但想想也挺有道理。毕竟,英雄值得敬佩,可活着的孩子更值得珍惜。 赖宁的故事到现在还有人提起,不是因为他有多特殊,而是因为他代表了一个时代的缩影。那时候物资匮乏,集体主义至上,赖宁的牺牲被看作是至高无上的奉献。可到了今天,我们更看重个体的价值,觉得生命安全比啥都重要。 他的事迹没被彻底遗忘,只是换了个方式存在。网上还能找到他的资料,有人拍了纪录片纪念他,甚至还有人专门去石棉县缅怀这位少年英雄。但在教育里,他的故事不再是主流,这也许是时代进步的体现吧。