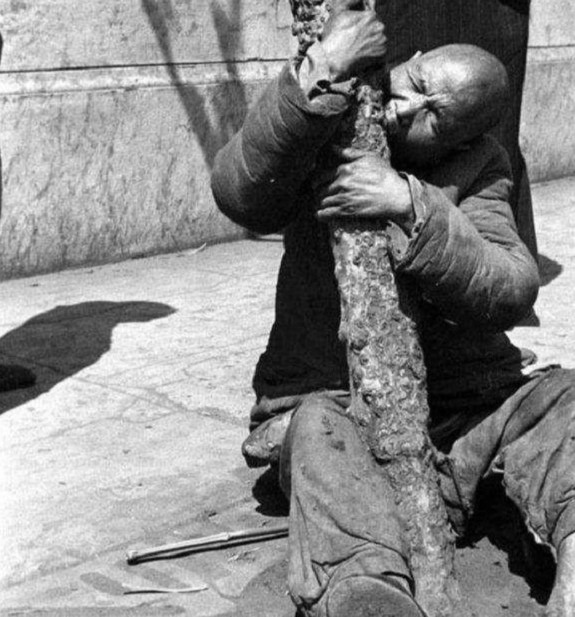

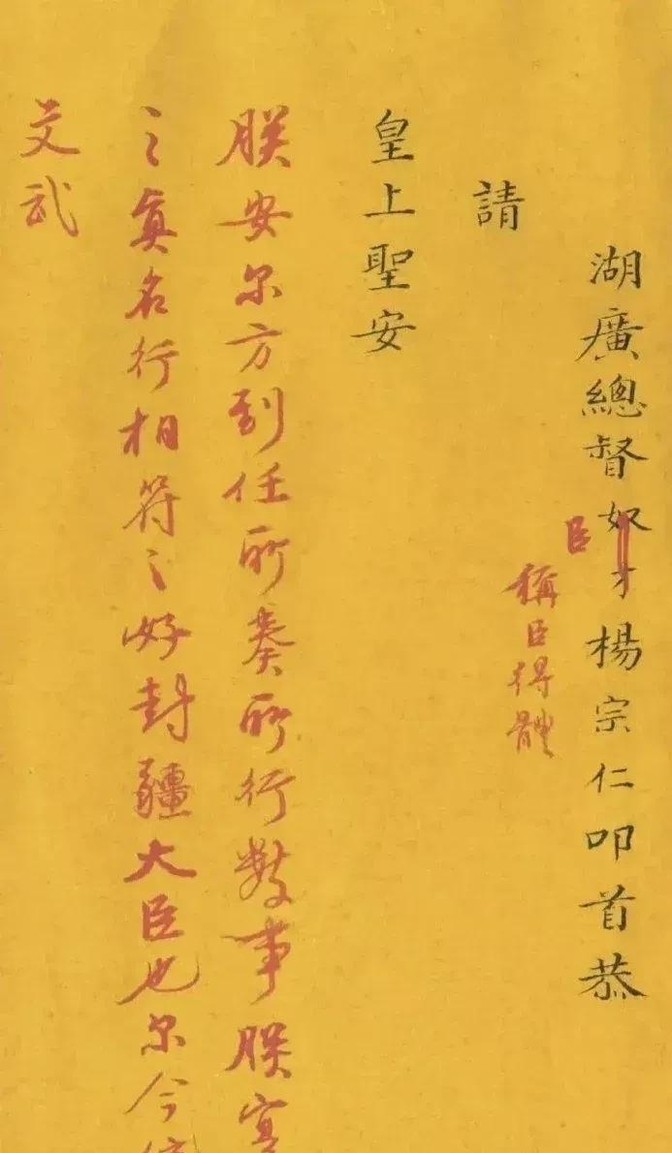

唐宋以前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么扛过来的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在棉花尚未普及中原大地的岁月里,冬天并不是一段可以轻松熬过的日子,寒风裹挟着霜雪自北方袭来,气温骤降至零下二十度甚至更低,人们没有羽绒服、没有电热毯、没有暖气系统,能依靠的,唯有从土地、植物、动物乃至火焰中提炼出的本能智慧,御寒,不只是物理层面的抗争,更是一场关于生存方式的全感官对抗。 御寒的第一线防线是贴身的衣物,没有棉花的日子里,最常见的材料是麻布,麻纤维粗硬,织出的布料在寒风中几乎不具备保温性,穿在身上只能称得上勉强遮体,于是,人们便将芦苇花、柳絮、茅草等植物纤维絮入其中,缝制成夹衣,芦花虽轻,一经干燥能显著减缓热量的流失,穷苦农户将这些材料一层层铺进粗布之间,缝成衣被,虽然笨重,但至少能抵御夜间的严寒。 中原以北的边陲地区,冬季更为严酷,早在汉代,就有士卒用羊毛和皮革缝制袜子,填入麻屑或干草,外面再裹以麻布,敦煌地区出土的毛袜实物,纤维经过尿液鞣制,结实且具保温性,这种生物工艺并非粗陋之举,而是古人利用有限资源延长衣物功能的智慧体现。 富贵阶层则有更多选择,汉代马王堆墓中的丝袍,采用“续纩”工艺制作,三十余层蚕丝交替铺缀,轻薄而保暖,堪比现代羽绒服,唐代的贵族喜好貂皮、狐裘,有时以孔雀翎、锦缎为饰,既保暖,又象征身份,皇宫中还出现了“露指皮手套”,方便冬日中书写和劳作,在细节处透露出高阶生活的讲究。 穿戴之外,空间的温度决定了生活的质量,在北方,农舍常用土坯和茅草垒墙筑屋,厚重的墙体减少热量散失,窗户开得极小,以油纸糊窗,既挡风,也保光,室内最核心的取暖设施是“火炕”,火炕的设计巧妙地将炉灶与卧榻结合,柴火燃烧的热气通过炕道流入卧室下方,将整座炕面加热,在寒夜里,一家人围坐炕头,或饮食、或酣睡,彼此间的体温也成了抵御严寒的一环。 而在南方,火炕并不常见,人们另辟蹊径,熏笼成为室内常用的取暖器具,熏笼是竹编的笼体,内置小炭盆,点燃后置于被褥之中,能在短时间内提升被窝温度,唐代诗人陆游便在诗中提及“旧熏笼”,可见此物在士人阶层中颇为常用,在更高规格的建筑中,取暖设施已经接近现代地暖系统,汉代未央宫的椒房殿便在墙体中加入花椒泥,花椒不仅驱虫,其在混入泥土后具有一定的隔热保温功能,考古检测显示,这种墙体能在冬季室温中提升三至五摄氏度,更有建筑在地基中铺设陶管,外部点火后热气顺管道传至室内,是最早的热流循环系统雏形。 除了身体与空间的外部保暖,嗅觉也在冬天的生活中扮演着不容忽视的角色,燃烧柴火、牛粪、羊粪的味道在乡野村落中随处可闻,牧区由于木材稀缺,晒干的粪便成了最常见的燃料,虽然味道刺鼻,但燃烧时间长,热量稳定,确是极寒之地的实用品,反观贵族阶层,则偏好“银丝炭”或“兽炭”,这类炭燃烧时烟少味淡,适合室内使用,用于手炉或香炉之中,既保暖,又不扰人。 香炉本身也是一种美学器物,法门寺地宫出土的鎏金银手炉,内置炭芯,造型如球,可随手滚动,放入被中仍能保持通风与安全,在夜晚寒气最盛之时,这样的炉子便成为最可靠的温暖来源。 饮食亦是抵御寒冷的另一种方式,古人深知“食以御寒”的道理,冬日饮食普遍偏重油脂与辛辣,富人每日有牛羊肉汤进膳,间或饮用花椒浸泡的椒酒,入口灼热,通体发汗,普通百姓虽然无肉可食,但也会在冬季煮姜汤、熬胡辣汤,老姜切片,水煮后加入红糖或食盐,既暖胃,又驱寒,面片汤、稠粥、热饺子等高热量主食成了冬季餐桌的标配,阿斯塔那唐墓中出土的饺子实物表明,千年前的北方人已在冬日中借助面食储存热量。 食物的温度不仅暖身,更暖心,在城市贫民聚居区,邻里间常常会集资购买炭火,在一户人家中设“拥炉会”,几家人围炉而坐,一边取暖,一边闲谈,彼此照应,寺庙也常设粥棚,冬季向饥寒交迫者施粥送衣,成为民间重要的互助形式,从汉代的“赐寒衣”制度,到宋代的“施粥棚”,制度与慈善共同撑起了寒冬里的一缕人情暖意。 人类的所有感官几乎都参与了这种抗寒的合奏,甚至连听觉,也在其中成了一种慰藉,寒夜里炭火噼啪作响,火炕下的烟道偶有低鸣,皆成冬夜中最熟悉的背景音,而在最贫苦的街巷,有人以“踏歌”取暖,一群人围圈而舞,脚步踏地,身体活动产生热量,也借此驱走孤独与寒冷。 在某些极寒地区,人与牲畜同宿的现象也并不少见,敦煌文书中曾记载,孤寡老人与牲畜共卧,用体温相互取暖,这种方式无疑是无奈之举,却也展现出人类在极端环境下的生存弹性。 信息来源:《敦煌社会经济文献真迹释录》