1998年的特大洪水是自1954年以来中国遭遇的又一次全流域性的灾难性洪水。这次洪水波及范围极广,从东北的嫩江、松花江到长江流域,几乎覆盖了中国的整个水域。特别是在长江流域,这场百年一遇的大洪水给当地造成了巨大的破坏,造成了大量的损失。然而,在这场罕见的灾难面前,我国的人民解放军再一次挺身而出,英勇地投入抗洪抢险的第一线,不畏生死,全力以赴保护百姓的生命财产安全,甚至为此付出了惨痛的代价。

1998年洪水的发生是由天灾与人为因素共同作用的结果。首先,天灾方面,厄尔尼诺现象是导致这场洪水的直接原因。厄尔尼诺现象,又称厄尔尼诺海流,是一种气候异常现象,它会打破太平洋赤道地区海洋与大气之间的平衡,每隔三到七年就会发生一次。对于中国来说,厄尔尼诺现象通常会在冬季造成北方地区的暖冬,而在夏季则会带来长江流域及江南地区的洪涝灾害。1998年恰逢厄尔尼诺现象发生在夏季,导致了长江流域汛期提前,暴雨连绵不断,强度极大,持续时间也特别长。尤其是洞庭湖和鄱阳湖地区的连日暴雨,水位不断上涨,两大湖泊的洪水最终汇入长江,造成了水流量的急剧增加,加剧了灾情。

然而,天灾的背后还有严重的人为因素。长江流域的洪水主要集中在中游的汉江平原一带,这一地区地势低洼,河道蜿蜒曲折,是多条河流交汇的地方。如果排水不畅,极容易形成大规模的积水。而自新中国成立以来,尤其是改革开放后,经济发展成为优先目标,不少地方对长江流域的森林资源进行了过度开采,导致森林覆盖率大幅下降,原本能够涵养水源的树木消失,水土流失问题日益严重。这使得当地的防洪能力大打折扣,依靠堤坝的防护根本不足以抵挡洪水的侵袭。

此外,过度的森林砍伐还加剧了水土流失,水库和河道的淤积问题日益严重,导致河床抬高,水流不畅,尤其是洞庭湖和鄱阳湖的泥沙淤积,导致湖泊逐渐萎缩。此外,为了提高粮食产量,各地大规模围湖造田,进一步降低了对洪水的自然抵御能力。为了开发水力资源,中国在长江中下游修建了大量水电站和小型水库,虽然这些设施在一定程度上有助于防洪,但过多的水电站却破坏了河流的自然生态,反而加剧了水位的上涨,形成了“治水不治本”的局面。

1998年的洪水再次警醒我们,科技发展不能让我们忘记自然规律。人类虽然在科技上取得了突飞猛进的进步,但我们依然无法控制自然的力量。1998年的洪水,是对我们不重视生态保护、肆意破坏大自然的严厉惩罚。幸运的是,在这场灾难中,人民解放军再次展现了他们的英勇和奉献精神,他们是我们最可爱的人。无论洪水有多么汹涌,解放军始终在最前线,与洪水搏斗,用生命和鲜血保卫着家园。

在九江地区,抗洪形势最为严峻。南京军区副司令董万瑞中将立即飞往九江,亲自指挥抗洪抢险。他不顾疲劳,连续五天五夜亲自坐镇大堤指挥三万名官兵,日夜守护着堤坝。当他与自己的儿子董三榕在堤坝上相遇时,父子之间并未有丝毫亲情的问候,董万瑞将军只是严肃地问了一些专业问题,确认儿子能正确回答后才点了点头。临走时,他不忘批评儿子:“看看你的手,连我晒得黑的都比不上,你还差得远呢。”父子间的无言关怀,让人动容。

不仅仅是董将军父子,还有更多感人的抗洪故事。比如李德清和李向群父子,李向群原本可以在洪水来临时选择避难,但他决定返回部队,投身抗洪一线。尽管在抢险过程中受伤,李向群依然坚持工作,最终因劳累过度而英勇牺牲。李德清得知儿子牺牲后,穿上儿子的衣服,带着儿子的心愿继续战斗,成为了最可敬的父亲之一。

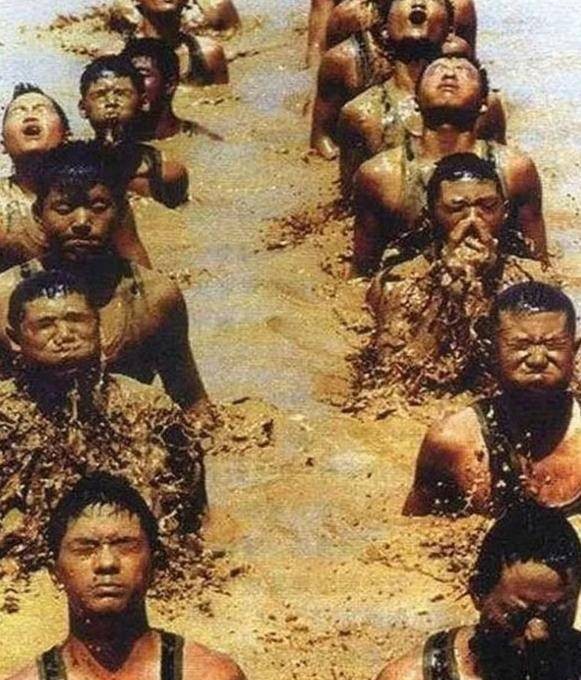

在抗洪救灾的过程中,官兵们面对极其恶劣的环境,皮肤常常被晒伤,三十多%的官兵患上了皮肤病。然而,这并没有阻止他们的斗志。在整个1998年抗洪抢险行动中,解放军动员了33个师、30万官兵,民兵和预备役部队也投入了巨大的力量,组成了强大的抗洪力量。在洪水过后,群众夹道送别的场景充满了感动,车上的解放军战士们不断挥手感谢,表达对人民的深情回馈。