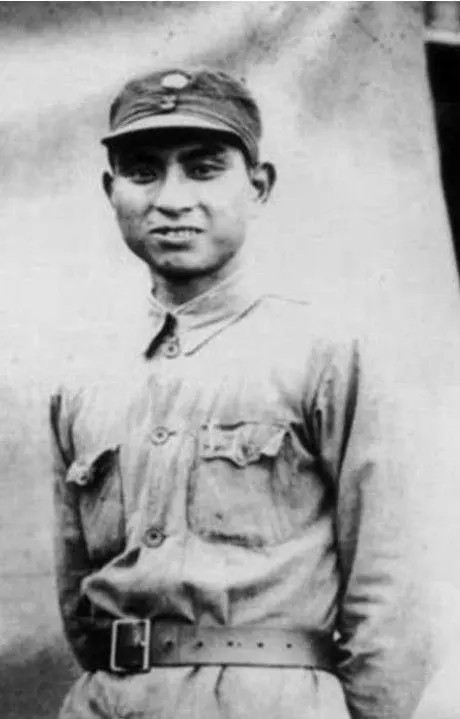

故事要回到1927年,15岁的杨勇还在湖南文家市的里仁学校读书,有幸亲耳听了毛主席的一场演讲。

当毛主席站在一个大磨盘上,用司马光砸缸的故事把革命的道理讲得透彻:“各位乡亲,水缸外面是旧社会,缸里是受苦的百姓,我们就是要当那块砸缸的石头!”

这番话像一颗火种,点燃了杨勇的心,三个月后,他揣着两个红薯,义无反顾地追上了红军队伍,炊事班长老李看他一脸稚气,便逗他:“小鬼,扛得动枪吗?”杨勇二话不说,当场就把老李煮饭用的大铁锅举过了头顶。

这股子蛮劲儿,贯穿了杨勇整个军旅生涯,1934年血战湘江,身为突击队长的他带头冲锋,一颗子弹从他右脸颊射入,从左耳后穿出,满脸是血,他却依旧嘶吼着指挥战斗。

战后,战友发现他口袋里一本《三国演义》也被子弹打穿,破洞正好在“赵子龙单骑救主”那一页,长征过草地,他把仅剩的半袋炒面分给伤员,自己硬是嚼了七天草根。

到了抗日战争,杨勇是平型关大捷的猛将,解放战争中,他已是第二野战军第五兵团司令员,刘邓大军中的一员虎将。

而杨勇真正让世界见识其厉害的,是在朝鲜战场,1953年,杨勇出任志愿军第二十兵团司令员,指挥了停战前最后一仗——金城战役。

面对美军的王牌部队,杨勇不仅打得勇,还打得巧,他让部队白天扛着木板在前沿阵地大摇大摆地活动,美军侦察机一来,士兵们就地蹲下,伪装成修筑工事,飞机一走,这些木板立刻被铺设成一条条简易通道,为夜间发起奇袭争取了宝贵时间。

这一战,把对手打得晕头转向,硬是为停战谈判增加了重要筹码,后来,这一战术还被拍进了电影《奇袭》。

但也正是因为有这样过硬的履历,陈锡联才会对部下的怠慢勃然大怒,他和杨勇同属二野,是几十年的老战友,深知对方的分量。

在沈阳,陈锡联从没把杨勇当副手看,军区的大小事务,特别是涉及战备和边防的大事,总要拉着他一起商议。

而杨勇也没辜负这份信任,到任后,他迅速进入角色,和陈锡联一同分析边境态势,调整防御部署。

在一次冬季演习,年过六旬的杨勇顶着零下三十多度的严寒,跟着侦察连徒步二十多公里勘察地形,回来时眉毛胡子上全是冰碴,还乐呵呵地对年轻人说:“这算啥,当年在朝鲜,这天气算暖和的了。”

尽管在沈阳军区只待了短短数月,杨勇便调任新疆军区司令员,但他务实、强悍的作风,给整个军区留下了深刻烙印,此后,他一路升任解放军副总参谋长、中央军委常委,始终奋战在国防一线。

直到1983年1月6日,杨勇上将于北京病逝,享年70岁,他晚年时常对儿孙说:“真正的将军,不在于肩上有几颗星,而在于你喊冲锋的时候,后面的弟兄们愿不愿意跟你上。”

回看1972年沈阳的那场风波,它就像一面镜子,照出了一些人的势利与短视,也更反衬出陈锡联与杨勇那一代革命者之间,以战功和品格为基础的深厚情谊。

说到底,一个人的价值,从来不是由一时的职位高低来定义的,而是由他一生的所作所为来书写的。

【信源】人民网——开国上将杨勇在非常时期的不屈人生