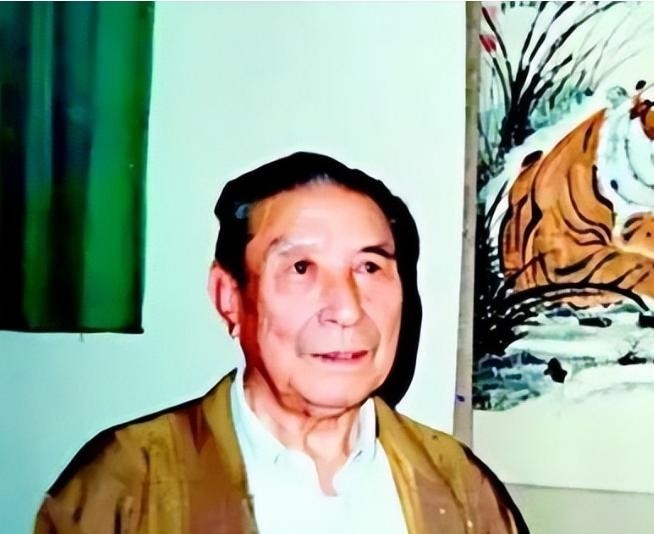

1941年,上高会战正处胶着状态,敢死队长吴尚志一刀割破右手食指,写下七字血书:誓死保卫神圣土!然后趁着夜色,带领40名敢死队员直捣日军指挥部! 1941年春天,江西上高会战进入僵持阶段,第三战区直属教导营奉命增援前线,部队从上饶出发,每人背负三十多斤装备,翻山越岭,昼伏夜行,不走主路,专挑山路小道。 日军侦察机频繁出没,运输线早已不安全,教导营八百多号人连续七天七夜赶路,脚底磨满血泡,靠抓干米粒配凉水充饥,走完七百里,终于赶到官桥镇外围。 到达时,战场局势已经极为紧迫,中国守军伤亡惨重,阵地岌岌可危,教导营还未来得及休整便投入战斗,夜里挖战壕,白天迎敌炮火。 每人轮换三班,用手挖、用锹掘,天不亮就挖出一米多深的战壕,并用树枝和伪装布覆盖,从空中看不出破绽,战壕修好不到几个时辰,日军的第一轮攻势便扑了上来。 日军装备精良,钢盔、胸甲齐备,步兵冲锋密集,火力压制猛烈,教导营虽然训练有素,配有部分自动武器和迫击炮,但面对对方持续轰炸和反复进攻,压力巨大。 敌人七次发起冲锋,每一次都更加猛烈,阵地上炮火轰鸣,泥土飞溅,战壕中鲜血与汗水交织。 士兵们咬牙坚持,用刺刀和子弹死守每一寸阵地,到第七轮进攻时,教导营兵力锐减,子弹所剩无几,阵地已被炮弹炸得面目全非。 在这种情况下,情报部门带回消息,三十里外的后塘村是日军指挥部所在地,指挥系统集中,人员密集,若能成功突袭,或可扭转战局,教导营决定组织突袭,成立敢死队,目标直指日军中枢。 吴尚志作为敢死队队长,临出发前割破右手食指,用鲜血写下“誓死保卫神圣土”七个字,这七个字写在白布上,鲜红夺目,他带领的四十名队员也纷纷按下血指印。 当晚,月光微亮,夜色昏暗,敢死队整装出发,全员布裹金属、绑紧绑腿、只带最轻装备,他们穿越干涸的河床、灌溉渠和山林地带,避开敌人巡逻队,靠观察和地形判断方向。 约行至距离目标两百米处,他们遇到敌军哨兵,前队用枪托无声击倒守卫,两名工兵迅速用钳子剪开铁丝网,为队伍打开通道,进入指挥部外围,探查确认内部动静后,队员们迅速靠近主帐篷。 攻击从投掷手榴弹开始,紧接着冲锋枪火力扫射,目标为指挥部核心区域,据事后调查,当时指挥帐篷内聚集了七八名日军高级军官,正在地图前商讨进攻计划。 突袭持续不足三十分钟,日军现场死伤惨重,指挥系统瘫痪,这次打击造成敌方六小时无法有效组织反攻,中国军队得以将预备队调至主阵地,稳住战线。 撤退途中,敢死队原路返回,在穿越小河时,日军探照灯忽然亮起,紧接着机枪扫射开始。 吴尚志在危急时刻推开前方战友,自己被子弹击中胸口,倒在水中,他所携带的手枪内还有五发子弹,手榴弹剩一枚未用,战地记录本中夹着一页浸湿纸张,上面字迹模糊,记录着他的牺牲时刻。 这次夜袭虽然成功,但代价惨重,四十名敢死队员中,二十九人未能返回,战后清点遗体时,发现其中十一人随身携带的怀表都停在同一时刻:凌晨两点十七分。 三天后,中国军队完成对日军的反包围,取得阶段性胜利,歼敌超过一万五千人,吴尚志伤重未死,被转送至后方医院,小腿被掺毒炮弹碎片击中,感染迅速蔓延,医生建议截肢,他坚持拒绝。 后来使用从同盟军处获得的新药,伤口得到控制,腿得以保住,但弹片残留体内,日后每逢阴雨便疼痛不止,皮肤发亮发黑。 吴尚志1916年出生于浙江平阳,14岁加入红军游击队任联络员,1932年考入黄埔军校,后调任教导营,他三次被组织接纳为党员,但因战乱和战后资料缺失,最终身份未能恢复。 新中国成立后,他因曾任国军军官被打成“历史反革命”,经周总理亲笔信救助才保全性命,他生前不谈战功,作风简朴,常与士兵同食同住,不居高位,不立私名。 血书上的那七个字,见证了一位军人的信念,也记录了那一夜的血与火,它不仅代表吴尚志和那四十名敢死队员的牺牲,更是整个民族在危亡时刻挺身而出的意志象征。