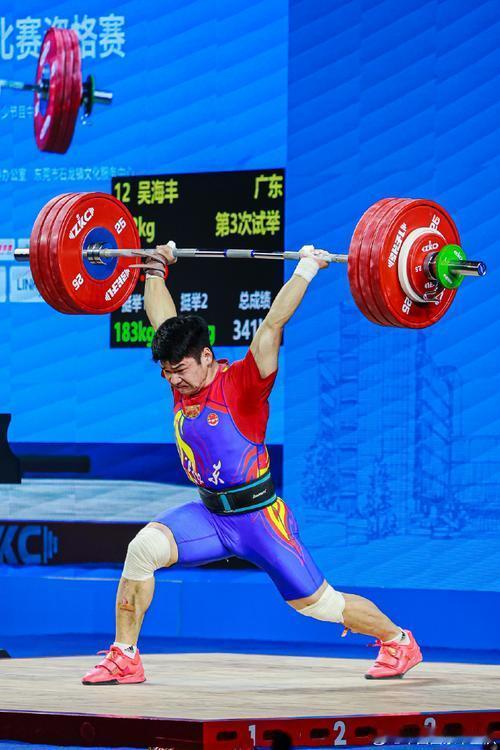

举重比赛中的杠铃为什么会“转”?不会影响运动员的平衡么? 在举重比赛中,杠铃两端的金属套筒总会在发力瞬间轻盈转动,像被施了魔法般顺滑。 这个看似违背直觉的设计,实则是百年举重科学与人体力学博弈的结晶。 现代奥运会杠铃的套筒直径严格限定在50-52毫米之间,内部嵌套着精密轴承。 这种设计源于1957年国际举联对杠铃标准的革命性修订,核心目的是让杠铃在垂直方向运动时,套筒能自由旋转以抵消横向扭矩。 如果套筒固定不动,当运动员将180公斤杠铃从地面提拉至头顶时,金属杆与肌肉骨骼系统的刚性连接会产生可怕的扭力,就像用生锈的扳手拧螺丝,轻则手腕韧带拉伤,重则肘关节脱臼。 2016年里约奥运会上,亚美尼亚选手卡拉佩特扬的肘关节因杠铃失控反向旋转180度的惨烈画面,正是早期无旋转套筒时代的常见悲剧。 而如今,套筒旋转速度可达每秒3圈的设计,让运动员在抓举时能像耍金箍棒般调整发力角度,将95%以上的横向应力转化为垂直举升力。 当杠铃旋转时,运动员的身体会启动三重平衡机制。 在发力前的屈膝下沉过程中,运动员需确保杠铃与身体的联合重心垂线落在脚掌后三分之一区域。 此时套筒的轻微旋转能帮助调整杠铃落点,就像台球高手用巧粉微调球杆角度。 挺举时腿部产生的4000N以上推力,会通过旋转套筒将反作用力均匀分散到两侧肌肉群。 研究表明,这种设计可使肩关节外旋角度减少18%,同时保持下肢关节力矩不变。 当杠铃接近头顶时,套筒旋转速度会因轴承阻尼自然衰减,此时运动员通过核心肌群的等长收缩,将旋转动能转化为静态支撑力。 就像冲浪者在浪尖调整姿态,顶尖选手能在0.3秒内完成从动态旋转到绝对静止的转换。 19世纪中叶的杠铃只是两端固定金属球的木棍,直到法国教练特里亚特在1880年代引入可调节重量的旋转套筒,这项运动才真正脱离杂耍属性。 1928年奥运会首次采用七尺标准杠铃,其套筒旋转精度误差被控制在0.1毫米以内。 而现代Eleiko品牌的竞赛级杠铃,套筒轴承寿命可达10万次旋转,即便承受250公斤重量,旋转阻力仍小于0.5牛·米。 这种进化背后是对人体工程学的极致追求,研究发现,旋转套筒能使运动员在抓举时的握力消耗降低23%,从而将更多能量分配给腿部爆发肌群。 就像赛车工程师为F1赛车减重1克要耗费数月,举重器材的每个旋转角度都经过生物力学软件的百万次模拟。 在2021年东京奥运会上,中国选手李发彬在挺举中出现重心偏移时,单腿离地完成“金鸡独立”式调整,这个被网友戏称中国功夫的动作,本质上是利用套筒旋转特性进行的动态平衡补偿。 国际举联的技术规则中,甚至允许杠铃在锁定后出现±15度的自然摆动,因为完全静止的杠铃反而意味着肌肉过度紧张,可能导致支撑失败。 这种设计哲学在生物力学研究中得到印证,当套筒旋转速度达到0.8转/秒时,运动员的核心肌群激活度比固定套筒状态降低17%,而平衡控制精度提升29%。 就像滑冰运动员通过旋转加速来保持平衡,举重选手正是利用套筒旋转创造的动态稳定区,在力与美的临界点完成人类力量的极限挑战。 从古希腊的石锁到现代碳纤维杠铃,举重器材的每一次革新都在重新定义人体潜能的边界。 套筒旋转绝非设计缺陷,而是将物理学原理注入竞技体育的神来之笔,它让180公斤的钢铁巨兽变成可操控的“陀螺仪”,让运动员在力竭边缘仍能保持优雅平衡。