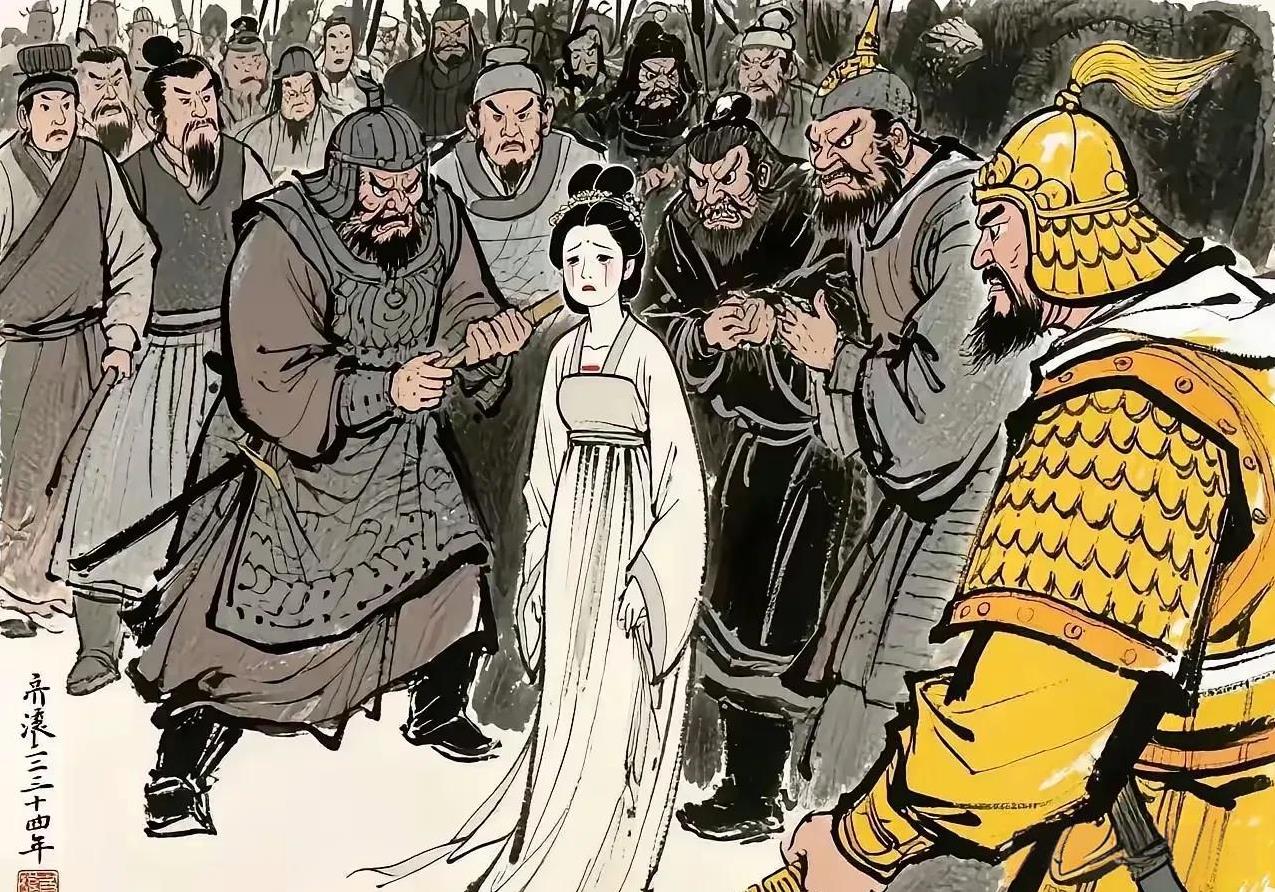

前150年,38岁的汉景帝已是油尽灯枯。他扶着病榻,望着站在床边的栗姬,手一抬,声音微弱地请求她善待自己留下的十四个儿子。但栗姬面色冷硬,话语像利刃劈下:“他们又不是我的儿子。”这一句话,不只是拒绝了一个皇帝临终的托付,也斩断了她自己母子的未来。 栗姬本是宫中出身并不高的妃子,却因为早早生下太子刘荣而备受宠爱。她自视甚高,认为储位稳固,未来必然母凭子贵。一开始,景帝对她的确宠爱有加,甚至为了立刘荣为太子,不惜废掉了当时没有子嗣的皇后薄氏。但随着时间推移,宫廷风向微妙变化,栗姬的傲慢与猜忌也逐渐显露。她不与其他妃嫔相交,对景帝留下的其他子嗣更是冷眼以待。 她不知道的是,这份冷漠不仅积累着人心反感,更悄悄把太子推向了深渊。景帝虽然宠她,但身为帝王,最忌讳的就是后宫不睦。更要命的是,栗姬的性格决定了她难以驾驭整个宫廷,更难以拉拢权贵。她不愿与馆陶公主亲近,拒绝王夫人派人接近,对任何试图打听太子动向的人一概闭门羹。她相信只要太子在,谁也动不了她的位置。但她错估了宫廷斗争的残酷。 王夫人不同。她起初不显山露水,但掌握时机之后便步步为营。她没有急着争宠,而是选择慢慢积累支持,特别是赢得馆陶公主的信任。这一关系链,最终成为她击败栗姬的关键。她生下的刘彻虽然年幼,但聪明乖巧,深得馆陶喜爱。几次宫中宴席上,刘彻的机敏表现赢得诸臣赞誉,连景帝都暗自称赞。 太子刘荣并非不才,可他一方面深受母亲性格影响,过于孤傲,另一方面宫外结党营私,甚至牵涉官吏犯法,名声不佳。一次涉案案件牵连到太子,成为对手发动攻击的突破口。王夫人联合馆陶,一边在景帝耳边挑拨太子言行不当,一边鼓动朝臣上书参奏太子亲信。景帝虽然犹豫,但朝野风向已变,废太子成为不得不做的选择。 太子被废时尚不知自己已经没有退路。他上书谢罪,主动削发请罪,意图自保。可等来的不是宽宥,而是彻底清除。他被贬为临江王,幽禁于外地,终日郁郁,最后竟服药自尽。栗姬得知消息后,哭晕在殿,不久病重,也抑郁而亡。 王夫人则趁势而上。刘彻顺利被立为太子,从此步入权力核心。他母亲稳扎稳打,开始重构后宫结构,扶持王氏宗族。景帝临终前将大量政务移交给太子,王夫人家族势力在京城迅速扩张。待到刘彻继位,便开启汉武帝时代,逐步将汉朝推向空前高峰。 而栗姬的败落,更像一面镜子。她失的,不只是帝宠和权力,而是对大局的判断力。她认为太子的地位天经地义,却忽略了权力从来只属于会经营的人;她相信景帝的宠爱不会动摇,却忘了宫廷不是讲感情的地方。母以子贵的前提,是政治智慧,而非情绪爆发。 刘荣之死,引发了朝中不少感叹,但也警示了无数后人。历史从不因某个人的忠诚或愤怒而改变方向,它只会记住谁把握了时机,谁懂得控制局势。而栗姬,恰好是那个最该掌控,却亲手把握崩塌的人。 从栗姬的失败到刘彻的登基,皇权的流转只是数年之间,但背后是深深的人性纠葛、制度较量与权谋博弈。而那一句“他们又不是我的儿子”,至今听来,依然如寒风刺骨,成为宫廷权斗中最具杀伤力的“自毁性语录”。 一场朝代兴替的序幕,就这样在病榻前的一次冲突中悄然拉开。而那个看似不起眼的瞬间,成了改变王朝未来的关键一笔。