我的评分:[星星][星星][星星][星星]

电影正当夏

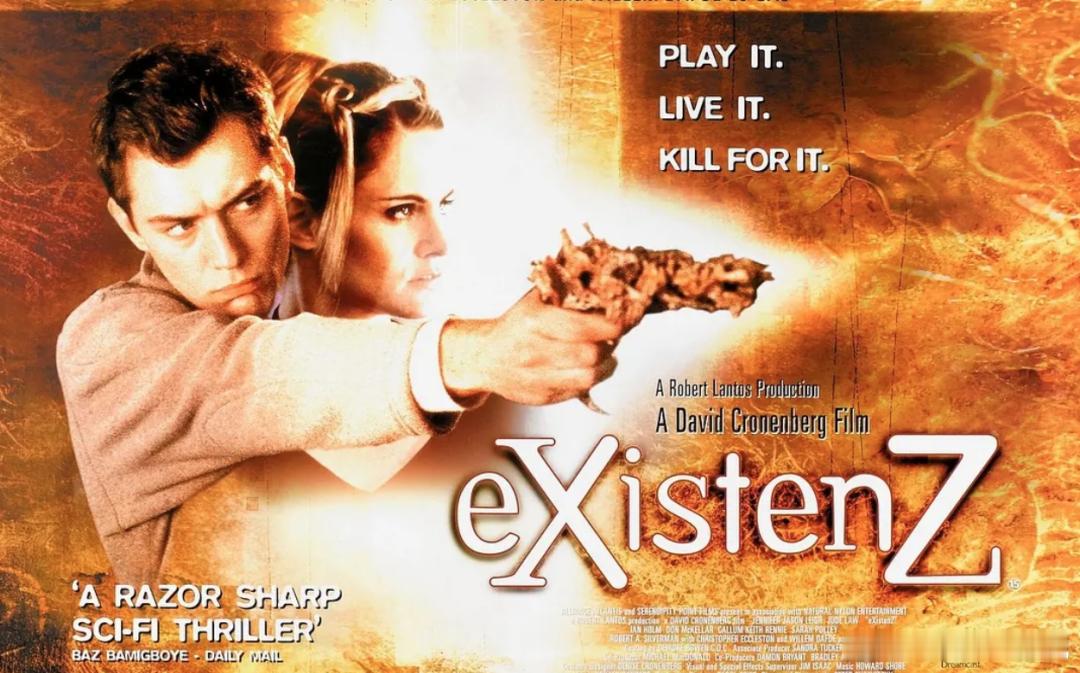

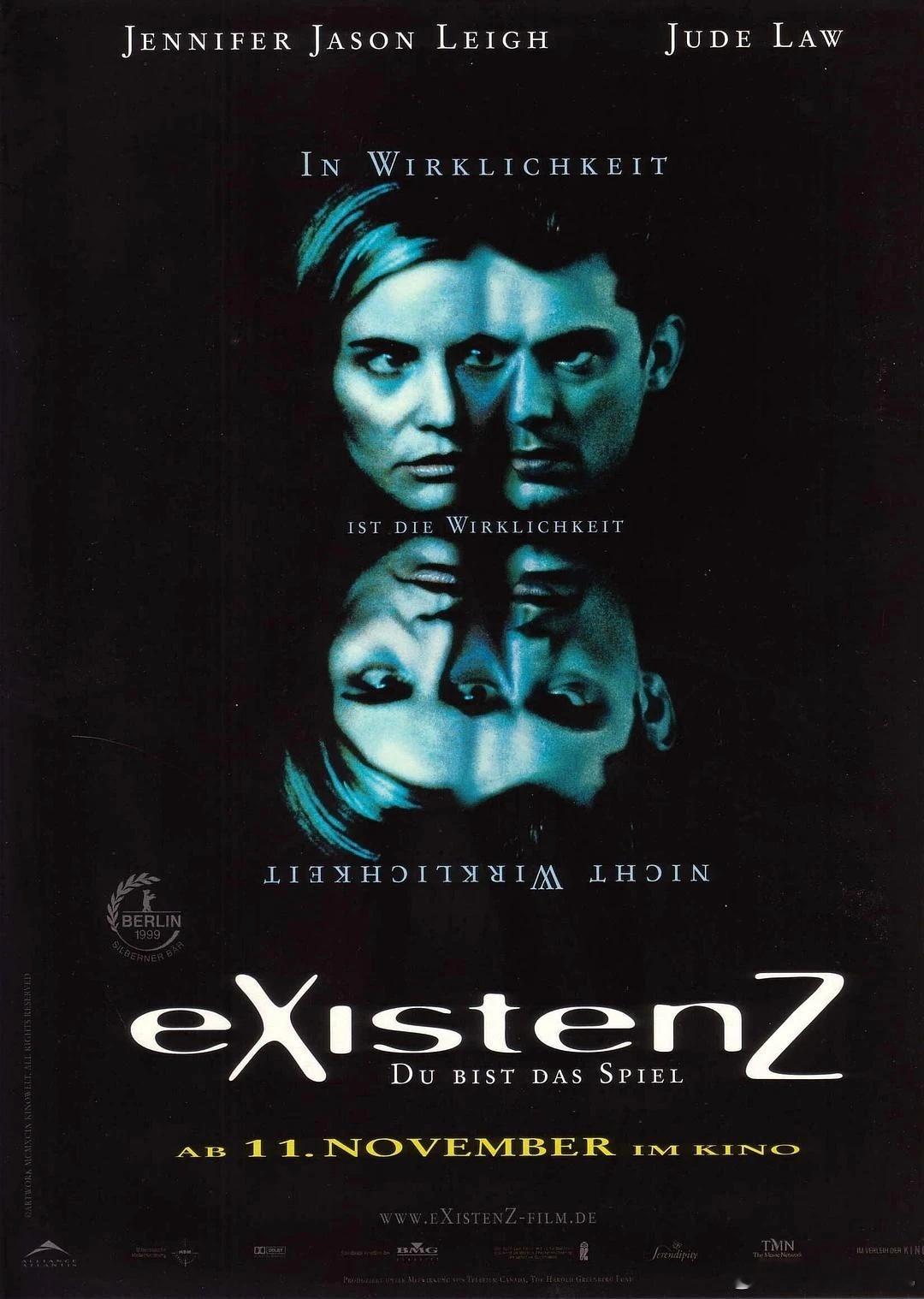

《感官游戏》:被遗忘的盗梦先驱,一场血肉模糊的哲学突围

在《盗梦空间》那精巧的梦境层叠震撼世界十一年前,大卫·克罗嫩贝格的《感官游戏》早已将意识与现实搅成一锅滚烫的浓汤。当诺兰用旋转陀螺留下暧昧悬疑,克罗嫩贝格却以更为惊世骇俗的血肉模糊,提前撕裂了现实认知的最后一层薄膜——这并非技术先驱的荣誉,而是一次更为深邃的哲学突围。

《感官游戏》的核心设定——通过生物接口“游戏柄”接入虚拟游戏世界,玩家陷入真假难辨的困境——与《盗梦空间》的“梦中梦”结构惊人地神似。然而克罗嫩贝格的笔触更显残酷现实:那接入点并非优雅的注射器,而是刺入人体脊椎的生物端口,游戏角色死亡意味着现实中真实肉体的毁灭。当爱丽拉在游戏公司大厅里目睹玩家因游戏角色死亡而真实倒下时,那抽搐的身体与飞溅的血浆,瞬间将虚拟的威胁化为物理性的生命消亡,其冲击力远超诺兰笔下梦境死亡后的单纯“苏醒”。这种“虚拟即现实”的设定并非技术狂想,而是对科技入侵身体最本能的恐惧表达。

《感官游戏》对现实模糊化的描绘更显原始与生理性。片中“现实”场景充斥着荒诞的肉铺、扭曲的器官模型、肮脏的旅馆,而“游戏”世界反而秩序井然,华丽诡异。这种刻意的倒置,剥落了《盗梦空间》精心构建的理性逻辑框架。诺兰用旋转陀螺作为现实锚点,克罗嫩贝格则让角色在肉体痛苦与感官刺激中寻找真实。当爱丽拉和泰德在逃亡中挣扎于“这是否仍是游戏”时,其焦虑源于皮肉之苦与神经感知的混乱,而非对某种抽象规则的推演。这种扎根于血肉体验的“现实”质疑,带着一种粗粝的真实感,远比《盗梦空间》中柯布对亡妻的愧疚更具生理层面的冲击力。

而《感官游戏》的结局,确乎抵达了《盗梦空间》未曾企及的哲学险峰。当爱丽拉在“现实”中枪击泰德后,那个曾为游戏设计师的泰德,竟从自己腹部的伤口中扯出一个怪诞的生物器官,平静说道:“这是初级版本,需要改进。”随即转身离开。这一幕彻底摧毁了“现实”的物理确定性!在《盗梦空间》的结尾,柯布选择拥抱家庭情感,陀螺是否停止旋转已无关紧要,现实因情感而被选择性地“确认”。

《感官游戏》则冷酷地揭示:当科技深度介入,现实本身已成为可被制造、被抽离、被“升级”的客体。爱丽拉和泰德最终步入的“现实”阳光中,脚下踩着那具被枪杀的“母亲”尸体——这具尸体究竟是真实血肉还是另一层代码的堆砌?克罗嫩贝格拒绝给予任何可依赖的“锚点”,将观众彻底抛入存在主义虚无的深渊。当诺兰用暧昧维持现实最后一丝体面,克罗嫩贝格早已将其剥得一丝不挂,暴露出它可能只是另一层更精密的“游戏”本质。

《感官游戏》或许缺少《盗梦空间》的精密叙事与大众娱乐性,其生物朋克的视觉风格也挑战着观者的承受力。然而在探索现实本质的勇气与深度上,它无疑走得更远。在元宇宙概念甚嚣尘上的今天,当我们谈论意识上传、虚拟永生时,克罗嫩贝格早在二十多年前便已用最直观的血肉与器官,发出了沉重警告:当科技模糊了“我”与“世界”的边界,当现实本身沦为可被操控的系统,我们存在的根基何在?爱丽拉腹部的伤口,泰德手中那滑腻的“初级版本”,远比一枚旋转的陀螺更能刺痛我们对“真实”的盲目自信。

虚拟的疆域无限扩展,现实却愈发脆弱如纸。当数字代码试图接管感官世界,《感官游戏》的启示反而愈发尖锐——它提醒我们,在意识深处那场永不停歇的游戏中,或许唯一真实的,只剩下我们面对虚无深渊时,那源自血肉本能的惊惧与战栗。