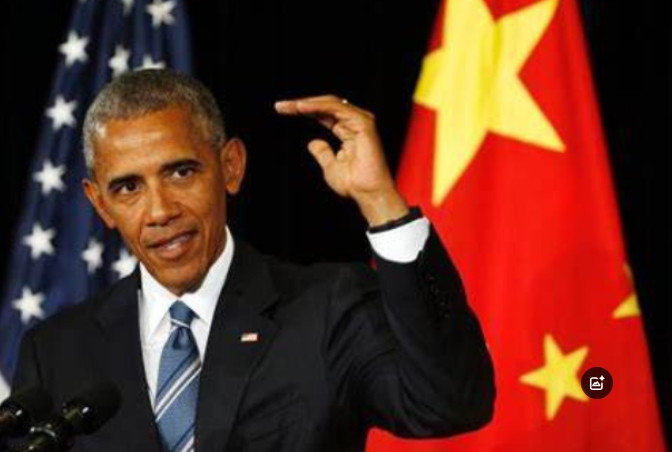

[太阳]1956年,由周总理主持废除了尼泊尔在中国西藏地区的特权,为何历史课本中却无法找到清朝和尼泊尔签订的不平等条约? (信息来源:新华社---西藏和平解放与繁荣发展(3)) 大多数人一提起不平等条约,脑海里立马就蹦出《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》,但真要说起《藏尼条约》,恐怕很多人是第一次听说。 课本上对它轻描淡写,甚至干脆不提,并不是因为这份条约无关紧要,而是它太尴尬了,条约的签署方不是列强,而是一个在大国博弈中扮演代理人的“小角色”——尼泊尔,真正操盘的,是当时如日中天的英国。 当年清廷连太平天国都顾不上,更别提边陲西藏了,尼泊尔借着英国的势,一路打进拉萨,清廷只能派赫特贺这个孤军驻藏大臣死扛。 后面援军没来,中央又不敢硬刚,最后只能赔钱消灾,这种拿主权去换和平的操作,显得特别窝囊,如果放进课本里,既容易削弱清政府的合法性,又容易引发对“边疆掌控力”的质疑。 更麻烦的是,这份条约本身的文本,很多都保存在英国档案里,清朝留存的版本要么散落不全,要么难以公示,搞历史教育的专家自然知道这段事,但教材编写有自己的优先级和取舍逻辑。 相较于鸦片战争带来的全国性冲击,《藏尼条约》的地理局限性显得“边角料”了些,可惜的是,正是这些被忽略的小条约,往往透露出一个朝代真正的衰败与被动。 1956年,局势早就不是原来的老样子,这时候的中国已经换了天,周恩来亲自坐镇外交谈判桌,对尼泊尔提出的要求没有模棱两可,也不再低声下气。 他直接点明:过去在西藏享有的那些特权,该收的得收,该废的必须废,这不是一次普通的协议,而是新中国第一次用主权和实力正面回应清朝留下的烂摊子。 这个过程没有大张旗鼓,也没有喧哗炒作,但每一步都很精准,外交部早在1952年就开始做准备,先是设立专门的外事办,再逐步清理印度、英国留下来的旧账,尼泊尔不过是其中一环。 可就这“一环”,就断了旧时代殖民体系最后的尾巴,这种战略处理方式,是周恩来特有的,表面温和,骨子里强硬,既不给对方台阶,又不激化矛盾。 虽然这场废约行动在官方史书里提得不多,但在外交圈内部,它的意义非常明确,西藏从此不再是“多方共治”的边缘地带,而是真正回归中央统一掌控之中。 这改变了中尼关系的地位排序,也让西藏问题不再有被借口干涉的空间,而促成这一切的,正是周恩来用一张桌子、一封电报、一纸协定完成的静悄悄逆转,对于新中国来说,这是一次真正意义上的边疆翻身仗。 1855年,尼泊尔悄悄在边境集结兵力,一夜之间跨过喜马拉雅山,直逼西藏腹地,这支军队并不算庞大,却打得藏军节节败退。 赫特贺,那个被清廷派驻西藏的“高级代表”,明知局势危险,却找不到一点可以指望的支援,他曾上书请求三千兵力,但清廷那头太平天国正烧得旺,实在是顾不过来了,最终,清政府只给了四个字:自行设法。 没有增援、没有资源,赫特贺只能硬着头皮与尼方谈判,一年后,清廷妥协签下《藏尼条约》,纸面上赔款一万五千两白银,其实真正丢的是主权——尼泊尔从此获得在拉萨设立商站的资格,还享有治外法权,日后甚至能驻军。 这些权益放在今天看来,和“外国租界”性质几乎一模一样,更讽刺的是,签字的还是清廷钦差大臣,形式合法,内容屈辱。 更过分的是,1891年尼泊尔又“得寸进尺”,通过一系列补充协议,拿到了驻兵权和永久租地权,西藏成了它的“第二战线”,三大主要商路被控制,地方财政受限,百姓的负担越来越重。 那时候的西藏,不仅面对英国的虎视眈眈,身边这个“小兄弟”也变成了吃人的大胃王,可以说,《藏尼条约》不仅让清朝在西藏的存在感一再降低,还让整个边疆成了列强势力穿插的漏洞口。 这也正是为何这份条约会在后来消失在课本之外,它太具体、太耻辱,清政府在其中的被动姿态暴露无遗,当年那些口口声声要“化外安边”的老臣,在真正需要防守的时候,一个个集体哑火,这不是一场简单的外交失误,而是一次彻底的战略崩盘。 新中国成立后,西藏并不是一开始就完全纳入现代国家治理体系的,中央政府采取的策略是一边等待,一边稳步推动,先把局面稳定下来,再慢慢整合。 从1951年开始,人民解放军进驻拉萨、山南、江孜、日喀则等多个战略要地,把边防线彻底打通,不留空白。 经济建设之外,制度整合也同步展开,1952年,外事办成立,西藏涉外事务由中央统一负责,先是解决印度遗留的特权,再到1956年与尼泊尔废约,这是一条清晰的路线图。 而支撑这一切的,是一群有明确使命感的高级领导人,周恩来不仅仅是总理,更是从革命岁月中走出来、对边疆问题极为敏感的老战士。 他知道,“清除特权”只是起点,后面的整合、建设、引导才是决定胜负的关键。

漫过清水河

唉!我感觉眼睛湿了!