分享一个“人定胜天”的故事……

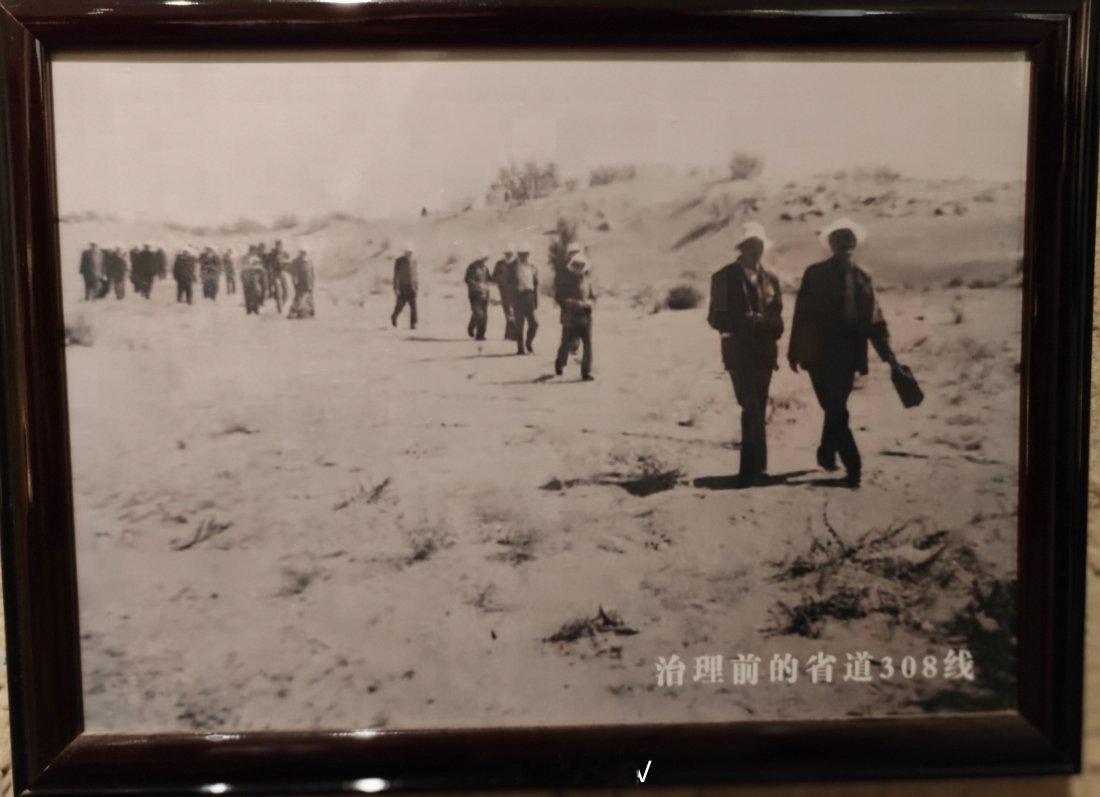

上世纪河西走廊环境恶化,腾格里沙漠迅速扩张,沙进人退,甘肃古浪县好几个村子被沙掩埋,庄稼地颗粒无收,村民被迫背井离乡去讨饭……

到了八十年代,腾格里沙漠遇到了六个老汉!

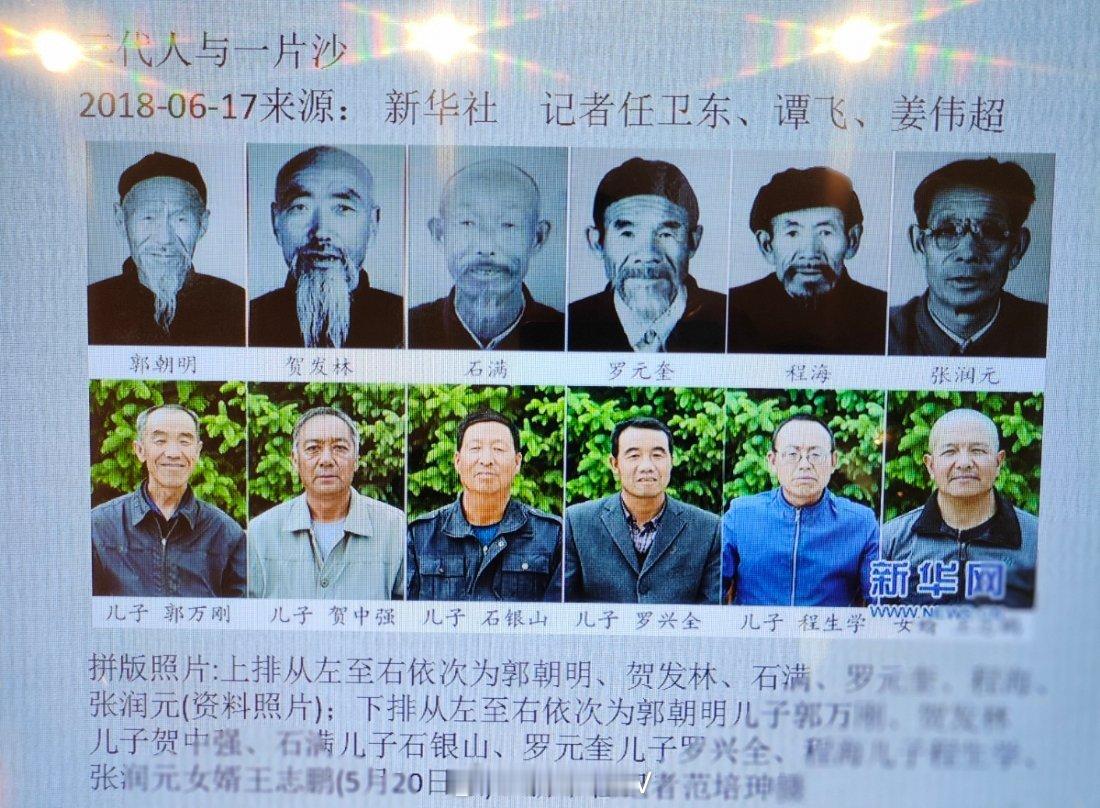

这六个老汉是古浪县土门镇台子村的村民,年纪最大的郭朝明是1921年出生,当年61岁;年纪最小的张润元是1942年出生,也已经年近五十。

沙漠最近的时候,距离台子村只有八步,这也是八步沙的得名来源之一,另一个来源是传闻八步沙因为风沙过大,早期人们在这片沙漠每走八步就得停下来歇一会。

村子是要走还是要留?这是个问题!六老汉不仅选择留,还选择要治沙!

当时大家都不信,家人都担心“他们会把命搭进沙漠里。”

但六位老汉不是当过兵,就是卸任的生产队队长,老人们认为,八步沙治不住,早晚得喝西北风。于是,他们卷起铺盖,背着干粮走进沙漠深处,吃住都在沙窝子里,就为了治沙。

郭朝明的儿子郭万钢回忆说,那时候父亲为了治沙,大约半个月才回一次家,带足粮食就又匆匆赶往沙漠,由于环境恶劣,最初他们挖的地窝子只坚持了一年就塌了,将两名老人埋进沙土里,其余几人急忙将他们刨出来后,他们又在土崖上挖了几个窑洞,这样的生活一直持续到1983年,镇政府给了些钱和材料,他们才盖起了三间房,八步沙林场也就此建成了第一代林站。

他们选择在风沙最大的地方种树,刚开始苗木的成活率达到70%,但是一场风沙过后,成活下来的七成的苗子都死了……

老人们却说:只要有活的就说明树能种、沙能治。

经过多年反复研究试验,他们最终总结出“一棵树一把草,压住沙子防风掏”的办法,先埋草固沙再种树,提高了成活率。

经过10年苦战,“六老汉”用汗水浇绿了4.2万亩沙漠,但是1991年,贺发林老人因病去世,第二年,最初带头提出治沙的石满老人也离世了,郭朝明老人年纪也大了,干不动了。

于是二代治沙人郭万钢、贺中强及石银山接过父辈的铁锹,开始继续治沙。

八步沙风沙口7.5万亩荒漠全部得到治理后,他们又把目标瞄准古浪县黑岗沙、大槽沙、漠迷沙等风沙口。

从1981年算起,“六老汉”及他们的后人累计治理24.5万亩荒漠,管护面积达40.6万亩。

2017年,郭万钢的侄子郭玺成为第三代治沙人,郭玺说:“那天晚上我一夜没睡,满脑子都是爷爷和他说过的话,我想,如果我们这代人不治沙了,那我的儿子长大以后,这里会不会又变成沙漠了?”

八步沙“六老汉”三代人没有被忘记,他们先后被授予“最美奋斗者”“全国治沙劳动模范”及“时代楷模”等多项荣誉。

2018年CCTV年度慈善人物就颁给了六老汉,颁奖词是这么写的:

"六枚鲜红的指印,六个家族的信仰。四万亩贫瘠的荒漠,两代人出征的疆场!三十余年如风而过,一片绿洲已经茁壮。那是生活的顽强,那是不灭的希望!如铁,似钢!"

PS1、图七就是郭万钢老人,1952年出生的他已经七十多岁了,依然精神矍铄。

PS2、图八,图九的大榆树就是在八步沙风口上活下来的第一代树苗。每次有大风吹掉了树根下面的水土,树根就再往下生长一层,现在裸露在地面上层层叠叠的树根都见证了八步沙的治沙伟业。道中华丝路行在甘肃遇见千年丝路