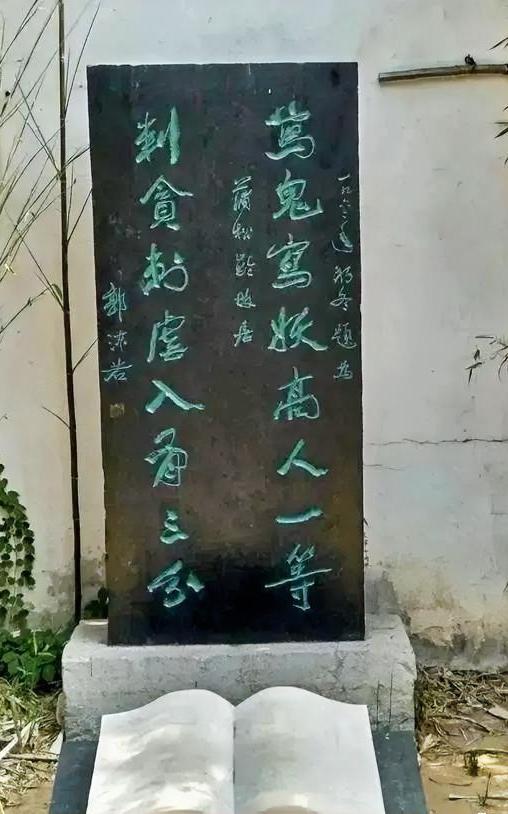

得知妈妈临终呼喊石三伢子,毛泽东倚棺痛哭,写下生平最长的诗歌 “润之,你上京求学,可别忘了家里还有个娘。”——1919年初夏,韶山冲窄窄的田埂上,母亲文七妹握着长子的手一再叮咛。彼时的毛泽东已是二十五岁,在长沙参与新民学会,又准备北上闯天下。 离家那天,他背着小小行囊,嘴里咬着一根麦秆,自嘲“北漂”。走到村口回头,母亲的身影被晨雾吞没,只剩粗布衣袖在风里飘。谁料这一别竟成永诀。 北京的日子清苦。白天,他在北大图书馆作助理员,晚上挤在灰暗的西四小客栈抄写资料。八块钱月薪不够吃饭,他常把半张馒头蘸开水当晚餐。可每逢深夜,耳边总会响起母亲的那句嘱托,暖上一会儿心。 3月初,他忽接家书——母亲旧病复发。字迹凌乱,却分明写着“速归”二字。毛泽东攥着信,奔出琉璃厂的邮局,沿着长安街一路狂跑,边跑边想:火车票不够怎么办?结果,他把身上仅有的两元大洋全买了站票,整夜站到长沙。 长沙未停歇,他又雇船逆湘江而上。进家门的那一刻,屋里只剩冷冷灵堂。弟弟毛泽民低声道:“娘最后一声喊的就是‘石三伢子’。”这句话像铁钉钉进胸口,毛泽东猛地跪倒在棺前,恍若那个乳名仍在耳畔。 接下来的七夜,他没合眼。夜半,他把父亲留下的油灯拉到棺旁,摊开纸笔,一行行写下《祭母文》八百余字。墨水见底,他干脆掺了清水继续写。写罢,烛火已成豆大一点,他的眼也通红如豆。 《祭母文》读来质朴,却句句沉重——“呜呼吾母,遽然而死”“爱力所及,原本真诚”,把慈爱与遗憾揉在一起。有人说,这是毛泽东一生最长,也最柔软的文字。 守灵完毕,他帮父亲料理后事,又把兄弟照应好。临走,他带走了两样东西:一张与母亲最后的合影,一包母亲生前缝给他的布鞋。同行乡邻悄声问:“将来还回不回?”毛泽东挥了挥手:“学不成名誓不还。” 其实,母亲对他的影响从襁褓就开始。文七妹在观音庙前许愿,把第三个孩子认作庙旁巨石当“干娘”,于是小名石三伢子。她见不得乞丐挨饿,总把家里刚蒸好的红薯塞给陌生人;毛贻昌却主张勤俭,两口子常为此争执。这种反差,让少年润之早早学会体谅穷人,也懂得与权威较劲。 第一次进私塾,老师要跪拜“天地君亲师”。毛泽东皱眉问:“君是谁?”全班吓得大气不敢出。老师尴尬解释,父亲回家狠狠责骂。可孩子心里那粒“为何”的种子已经发芽。 随后几年,他换过几所私塾。关公桥那位“恶先生”毛咏生,扬言谁不守规矩就掌嘴。结果遇上“刨根问底”的石三伢子,被问得词穷,最后苦笑着对毛贻昌说:“这娃我教不了。” 母亲却从不嫌儿子“顶撞”。她说:“会问才会学。”有一次,她为儿子缝衣服,顺口念叨:“人不能只盯着自家那点地。”毛泽东记了一辈子。后来他在延安对斯诺回忆:“母亲教我最大的,是心里装别人。” 时间快进到1959年6月25日。新中国即将迎来十周年庆典,六十五岁的毛泽东回到韶山。走下吉普车,他独自踱到当年放牛的土坡,脚下一片蓼草,耳边是蝉声,然而记忆里母亲的呼唤最烈。 第二天清晨,他捧着一束野菊,拨开墓前荒草,长跪良久,只说了八个字:“前人辛苦,后人幸福。”随行卫士记得,他起身时裤腿全湿,分不清是草露还是泪水。 回祠堂时,他盯着墙上母亲的旧照许久。不经意冒出一句:“那会儿父亲得伤寒,如果搁现在,打一针就好了。”说罢沉默,把烟头按进铜烟灰缸,手指微颤。 在韶山的短短几日,他写下《七律·到韶山》,“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,字字铿锵,也暗含对母亲所倡“博爱”的回应——牺牲不是目的,换来众人过上好日子才是。 不得不说,毛泽东的铁血豪情与柔软温情并存,源头大半来自那位乡村妇人的耳提面命。有人把《祭母文》与《到韶山》并读,前者写尽儿子心碎,后者写尽领袖豪迈,却都离不开“人”字——先做人,再做事。 1966年,他最后一次踏上韶山。日落时分,他默默走进祠堂,久久伫立,无言。亲随想上前扶,被他轻摆手拒绝。后来那名卫士说,主席那几分钟像回到了石三伢子的时候,肩膀不再宽阔,只剩对母亲的依恋。 没再回来,也无需再回来。从“石三伢子”到“人民领袖”,叱咤风云与潸然泪下不过一瞬。那篇八百字的《祭母文》,是他留给母亲最深的告白,也是他日后胸怀天下的情感底色——懂得痛,方能懂得爱。