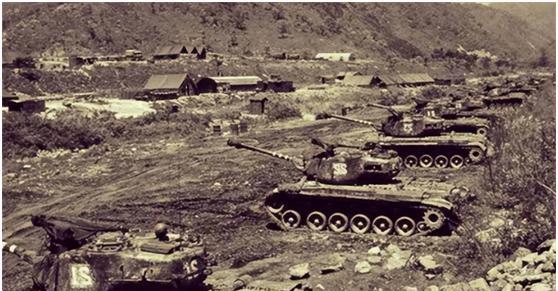

1951年,在一个炮兵阵地上,竟然还有炮弹射出,要知道这个阵地基本全员阵亡了。美军觉得很奇怪,赶紧派出侦察机观察,没想到结果出乎他们的意料。 “他不可能还活着。”美军参谋部的医学专家看着航拍照片直摇头。这位身负重伤的志愿军战士在战友全部牺牲后,独自一人坚守炮兵阵地六小时。面对美军的猛烈进攻,他用尽生命最后的力气,七次击退敌人的冲锋,用鲜血和意志筑起了一道不可逾越的防线。 当侦察机传回的画面在美军指挥部投影时,所有军官集体起立,焦黑的阵地上,那个浑身是血的身影,正用肩膀顶着炮管调整角度。 “见鬼!中国人的炮兵是打不死的吗?”弹着点精准得可怕,每一发都砸在进攻路线上,一个满编营转眼伤亡过半。彼时,美军王牌部队在用精良设备轰炸完天德山主峰后,确信不可能再有活物。然而冲锋号刚响,熟悉的炮击声又一次在耳边响起。 美军指挥官紧急呼叫侦察机低空拍摄,终于揭开了谜底,整个炮兵阵地早已被炸成焦土,仅剩两门火炮还能使用。而那个浑身是血的战士,正用牙齿咬开炮弹引信,用木棍代替摇柄,甚至发明了用石块卡住方向机的土办法。 这场一个人的炮战,彻底打乱了美军进攻节奏。他们误判志愿军预备队已经投入,紧急呼叫航空兵支援,却给了友邻部队宝贵的转移时间。当增援部队终于突破封锁线赶到时,看到了永生难忘的一幕。 谭朝志整个人趴在火炮基座上,右手食指仍扣着击发绳,身旁散落着37个空弹壳。军医检查后发现,他早在两小时前就应该已经死亡,是肌肉记忆让躯体继续完成战斗动作。 “我们不怕中国军队的装备,就怕他们这种不要命的打法。”被俘的美军少校在审讯室里喃喃自语。这句话后来被刻在丹东抗美援朝纪念馆的展墙上,与谭朝志满是弹孔的水壶并列陈列。 美军始终想不通,是什么力量支撑着一个重伤员,能在没有观测器材、没有补给、没有战友的情况下,独自操作需要四人协作的火炮?答案或许藏在谭朝志家乡的烈士陵园里,谭朝志的妹妹每年清明都会带来一包家乡土,轻轻撒在墓碑前:“三哥最爱说,只要咱们的炮打得远,老家就安全了。” 这种最纯粹的爱国情怀,正是志愿军将士在极端困境中创造战争奇迹的力量源泉。当我们站在和平年代回望这段峥嵘岁月,不仅要铭记战略战术的得失,更要读懂那些用生命诠释忠诚的壮烈身影。 信息来源: 文|何夕 编辑|史叔

一心

致敬最可愛的人!阿彌陀佛!!!

格瓦拉二世

肌肉记忆的时间🈶点儿长