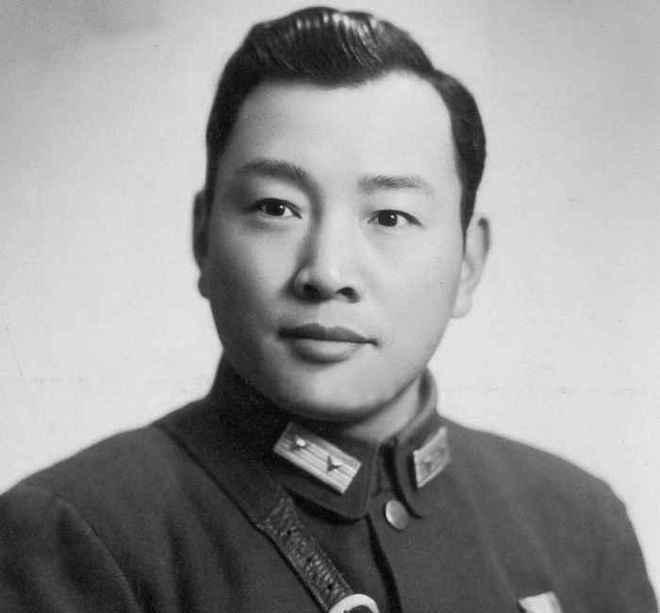

1972年,张爱萍负伤想看望彭德怀,医院走廊高喊:我是张爱萍啊 1972年11月的一天夜里,解放军总医院昏暗的走廊里忽然响起一句压着嗓子的呼唤:“让我进去,我是张爱萍!” 灯光把墙上的影子拉得很长。护士抬头,看见那位拄着拐杖、胳膊上还挂着绷带的上将,眉头紧锁却不肯后退。他的腿伤刚缝了十几针,医生吩咐卧床静养,可一听说住在另一侧病房的人是彭德怀,他立刻掀开被子就往外冲。熟悉张爱萍的人都清楚,他认准的事,九头牛也拽不回。 两人结缘得早。1930年代的湘赣边,彭德怀面冷心热,张爱萍初来乍到,刚参加红军没几个月。彭德怀拍着这个四川小伙子的肩膀:“胆子不小,好好干。”一句话,让张爱萍把“彭老总”三个字当成座右铭。 抗美援朝前夕,彭德怀点将,第一反应就是要把张爱萍调到志愿军。陈毅一句“华东离不开他”,把人硬生生按在上海。张爱萍心里憋着劲,忙完手头事务,常托人往前线写信:“老总,缺的不是我这种参谋,而是炮弹。”信短,话硬。 1955年,国防部大楼四层走廊成了两位倔脾气军人的“路线所”——彭德怀在南头,张爱萍在北头。大伙儿常看到这一幕:彭德怀夹着一沓文件大步过来,张爱萍拄着尺子迎上去,两人边走边吵,拐角处“啪”一拍桌子定了方案。秘书悄悄记录,晚上能收到三万字报告,第二天再改得面目全非。效率惊人。 然而1959年的庐山改变了一切。会议散场那天,飞机机舱里安静得出奇。张爱萍佯装翻报纸,余光看见彭德怀望着窗外的云,脸像刀削。许久,他压低嗓子说:“小张,好好干。”张爱萍点头,却听出那是诀别。 此后,他们各自沉浮。1965年彭德怀赴“三线”,张爱萍留在北京主持国防科工。偶尔传来一封信,字迹越来越抖。1968年后,邮差也不进军工大院了,一切联系中断。张爱萍只得靠辗转消息判断老上司的境况。 时间跳到1972年初冬。张爱萍在外地视察导弹试验场时摔伤,被送进301医院。护士告诉他:对面楼三层,住着彭老总。那一刻,他连麻药劲都忘了,执意要去。值班军医拦人:“首长刚手术,谢绝探视。”张爱萍火了,拐杖在地上一顿,走廊瞬间安静,他那声“我是张爱萍”便回荡起来。 没人敢多说一句,可探视规定硬得像防爆门。张爱萍无奈,被扶回病房,却让警卫把门打开,说什么也不关。他侧身躺着,目光穿过敞开的缝隙,一米一米地丈量走廊,仿佛那头就能出现彭德怀的背影。他后来叹:“不吼一嗓子,我睡不踏实。” 终究没见上。彭德怀两年后病逝。追悼会延迟到1978年才举行,那天北京大雪。张爱萍一路沉默,胸前黑纱被雪浸湿。仪式结束,他回到宿舍写下十六行诗,一句“千秋功罪任评说,我敬你铁骨铮铮”却再也改动不了。 后来,凡牵涉彭德怀的事,张爱萍几乎从不推辞。审定文稿、捐献遗物、为纪念馆挑位置,他忙得像现役。家人劝他保重身体,他摆手:“欠的人情,总得还。”偶尔夜深,他会摸出那首诗的手稿,小声读两遍,再放回抽屉锁好。 有人说性格决定命运。张爱萍不爱这句,但谈起彭德怀,他承认:“都怪这张嘴,骂过敌人,也骂过自己人,可保住了良心。”短短二十个字,他眼眶却红了。 老兵聚会时,一位空军少将问他:“如果当年能进病房,会说啥?”张爱萍沉吟,“说什么?就一句——‘老总,我来看你。’”话毕,他端起茶碗,一口喝干。 他把这份迟到的探视永远留在心里。彭德怀未必听见那声“我是张爱萍”,但在那条不算长的走廊里,两位铁打军人的情义早已刻下。墙能隔住探视,却挡不住信念与惦念。 几十年弹指。张爱萍离休后种菜、练书法,时常把“彭老总”三个字写得浓墨重彩。访客看不懂,他笑道:“写字和做人一个理儿,虚了不好看。”这话听来平常,却像旧军号,一声就把人带回烽火连天的年代。 1972年的那声高喊,没有官衔、没有套话,只剩执拗与真诚——这或许正是老一辈革命者最动人的底色。