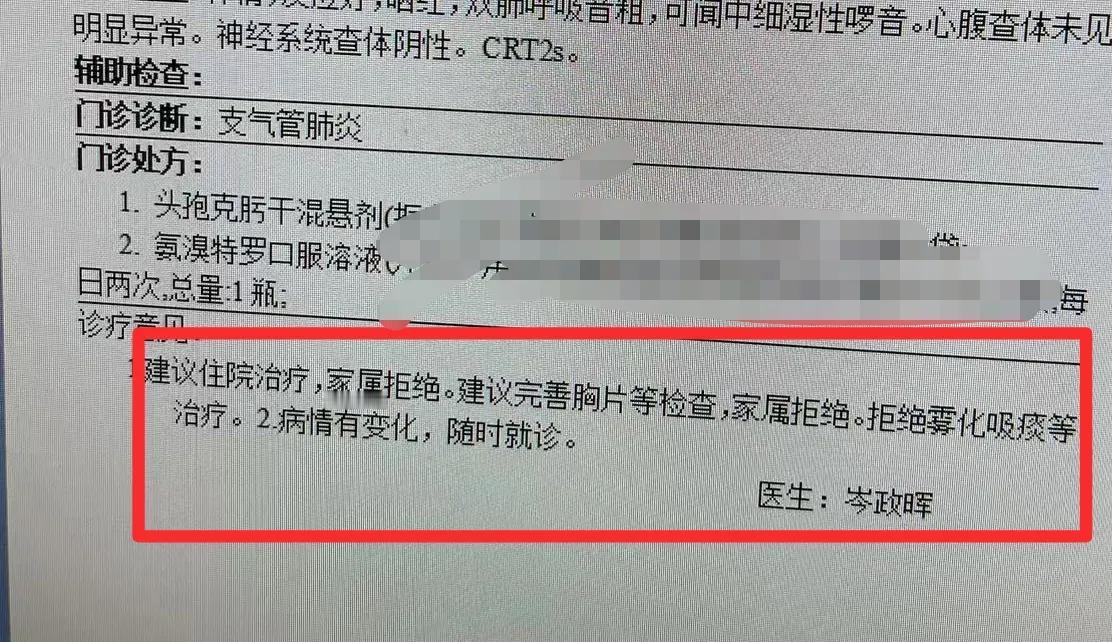

前几日,我接诊了一名仅4个月大的肺炎患儿,表现为发热、咳嗽、气喘,查体满肺湿啰音,有重症倾向。我评估后,建议住院治疗。 然而,与家长的沟通却异常艰难。患儿母亲神情间充满不信任,反复质疑诊断的准确性;父亲则言辞激烈、口吐芬芳,流露出明显的轻视,认为我“水平不足”、“小题大做”,甚至指责我“就是想赚钱”。尽管我反复解释病情风险与住院的必要性,家长最终仍固执拒绝。 无奈之下,只能让家长签署拒绝相关治疗、检查以及住院的意见,明确责任。 第二天,患儿病情急转直下,家长这才意识到问题的严重性,紧急前往儿童医院就诊,同样被建议住院,却因无空床而辗转折返我院。遗憾的是,此时我院病房也已满员,无法收治。最终,家长只能带着焦虑、愤怒与无助离开。 家长的固执与误解,最终让最弱小的孩子承担了代价——错失最佳治疗时机。此情此景,也让我分外难受,因为这样的场景并不少见,是当前医患生态的一道刺目伤痕。 医患双方本应是生命战场上最紧密的战友,疾病才是共同的敌人。然而,信任的基石却早已松动。每一次诊疗,眼神交汇之处,总会弥漫着若有若无的相互戒备:患方常担忧遭遇过度医疗或误诊,而医者则顾虑可能的医疗纠纷或非理性冲突,于是,各自筑起防御工事。 当怀疑取代了信任,防御取代了合作,沟通的桥梁便轰然倒塌。最终,最深的伤口,却由最无辜、最脆弱的小生命来承受。 信任重建,非一日之功,需要制度的支撑,也始于每一次坦诚的倾听、每一句耐心的解释、每一份真心的感谢。 唯有相互信任,才是治愈病痛、护航成长最坚实的处方。