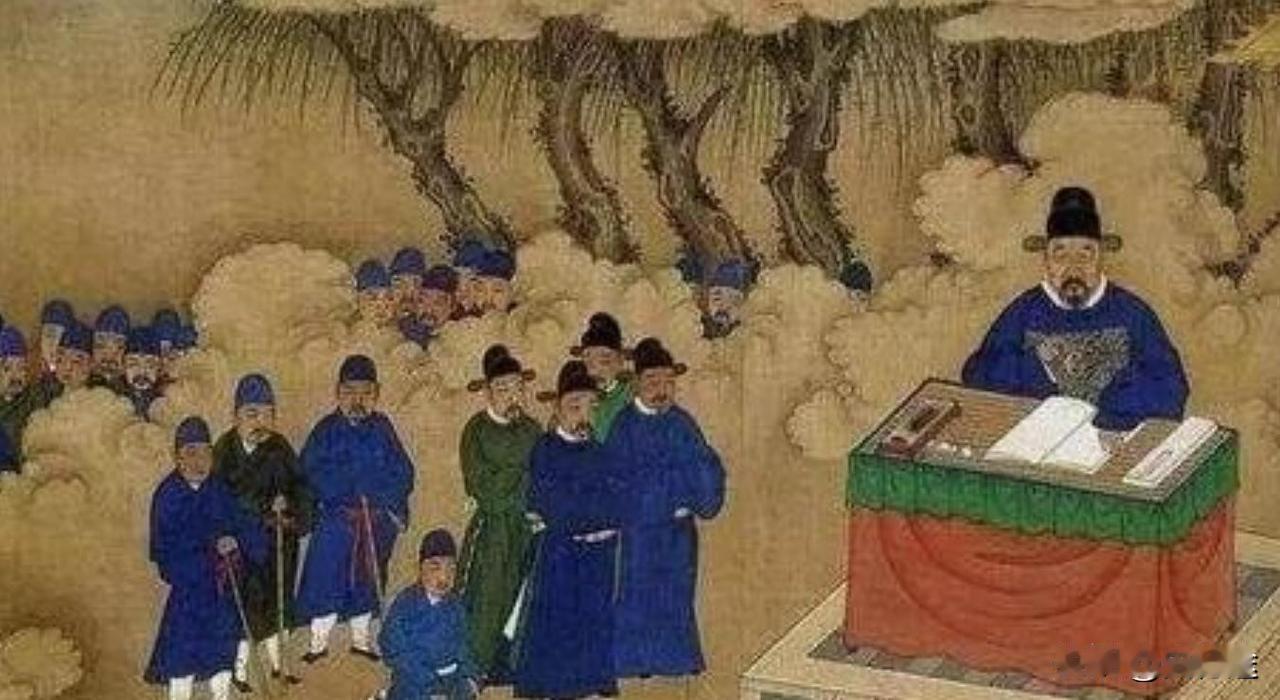

汉代官员抱着〈春秋〉判案,这事儿靠谱吗? 在中国古代的司法体系里,有一个词常常被轻描淡写地提起,但它背后掀起的历史波澜却至今余音不绝。这就是“春秋决狱”。 说它是裁判方式也好,说它是一种思想倾向也行,它真正的影响力,不止在于判了多少案、出了多少错,而是在很长一段时间内,把“法”这回事儿,变成了一种看心情的解释权。 还是得从汉代说起,汉武帝坐在龙椅上的那个年代,讲究一个“正统”二字。百家争鸣的时代早过去了,此时需要的是统一的思想、稳定的秩序。董仲舒恰好踩在了这个节奏点上。 他不是律法出身,也不是什么执剑断案的法吏,他是儒生,是那种熟读经书、一开口就能背《春秋》的人。偏偏就是这么一位书生,成了中国古代司法制度的“工程师”之一。 他提出的“春秋决狱”看起来颇有文化气息。遇到法律条文解释不了的案子,就翻开《春秋》找点灵感;翻到哪句觉得合适,就按那句来定罪。 听起来好像挺高明的,既有古代先贤的智慧,又不拘泥于法条。但问题也就在这里:儒家的经典是拿来修身齐家的,不是用来判人死刑的。你说《春秋》一句“父为子隐,子为父隐”,这话放在家风教育里或许还合适,可真要落实到案卷上、用来定罪,那尺度谁来掌握? 朝廷的法律本已不算清晰,再往里塞入儒家的“微言大义”,就更是一团迷雾。 有时候同一件事,三个儒者能解出三种意思。董仲舒自己在断案时就留下过不少典型的例子。比如有案子里,一个人收养了个不是亲生的孩子,后来这孩子杀了人,养父把他藏了起来,按律法这是窝藏罪犯,要重判。但董仲舒一挥笔,翻出《诗经》里关于昆虫育子的比喻,说这是“义父子”,也算一家人,于是判无罪。理由听着挺有文化,实质却是把经文当成了挡箭牌,把法律晾在了一边。 古代很多有名的冤案,其实都跟这套判案思路脱不了干系。法律变成了一种工具,而不再是判断对错的准绳。它不再是冰冷的法条,而变成了一种带着温度甚至情绪的裁判方式。 问题是,这温度不是法律赋予的,而是法官本人根据自己的“道德判断”决定的。 这在实际执行中,就等于把案子交到了官员个人的价值体系手中。官正人清还好,要是人品不行,就可以借着《春秋》大做文章。 有一桩案子至今仍是春秋决狱体系的典型代表。说的是唐代的徐元庆。 他的父亲被人所害,杀父仇人是个地方小官,名字叫赵师韫。徐元庆改名换姓混入赵家,最终手刃仇人后投案自首。这事搁在“杀人偿命”的律法框架下,结局显而易见。但碰到“春秋决狱”的思路,事情就变复杂了。儒家讲孝,“为父报仇”算是立身之本。那按这条路走,是不是应该给他减刑?甚至免罪? 朝堂上下争论得不可开交。皇帝武则天一度倾向赦免,但群臣里也有不同声音。陈子昂坚持按法办人,认为不能因为动机是“孝”就否定事实是“杀”。 倒是韩愈、柳宗元这些文人后来对复仇案有些不同看法,他们从道德伦理出发,强调这种复仇行为在儒家体系下的正当性。问题是,他们不是站在一个司法角度说话,而是从文化、教化、风俗出发。所以说到底,这场争论压根就不是在讨论法条,而是在争论价值观。 可问题来了:价值观可以千变万化,法律能这样变吗? 如果今天一个儒者说“为父报仇是孝”,明天另一个说“报仇破坏秩序”,那到底听谁的?今天判无罪,明天判死刑,这不是裁判,这是赌命。 春秋决狱最致命的地方,其实就在这种“可解释性”。 一切看起来都像是有章可循,但其实完全依赖解释人的水平与意图。这就产生了两种风险:一是理解偏差,二是恶意利用。历史上不乏有人假借“经义”之名,替富人脱罪、替自己牟利。只要你懂得如何“引经据典”,就能找到一条适合自己的解释通道。 古人常说“言可达意”,但在春秋决狱这里,言是可以随意达意的。 别以为儒者不会出错。就算是董仲舒自己,在断案时都曾经“强行合理化”一些本不合理的事情。 他一方面坚持“大义灭亲”这种国家至上的观念,一方面又强调“亲亲相隐”是伦理的基础,这两者放在同一个案子里,就看他当时想靠哪句说服皇帝。 倘若连他这样的人都如此行事,更不用提后来的普通官吏了。 人们往往觉得,儒家讲的“忠孝仁义”很高尚,不会用来害人。但别忘了,道德是无边的,而法律必须是有限的、清晰的。一旦用无限的道德去替代有限的法律,结果就是谁更能讲道德,谁更能驾驭话术,谁就能操控法律。说白了,这不是法治,而是人治。 更长远的影响体现在老百姓的法律观上。 他们逐渐不再相信律法,也不再试图去理解那些冰冷的条文。他们把希望寄托在“青天大老爷”身上。 判案不看法律,看人;伸冤不走程序,靠运气。这种心理根深蒂固,到今天仍有影子。法庭之上,很多人最关心的不是证据,而是法官是不是个“明白人”。