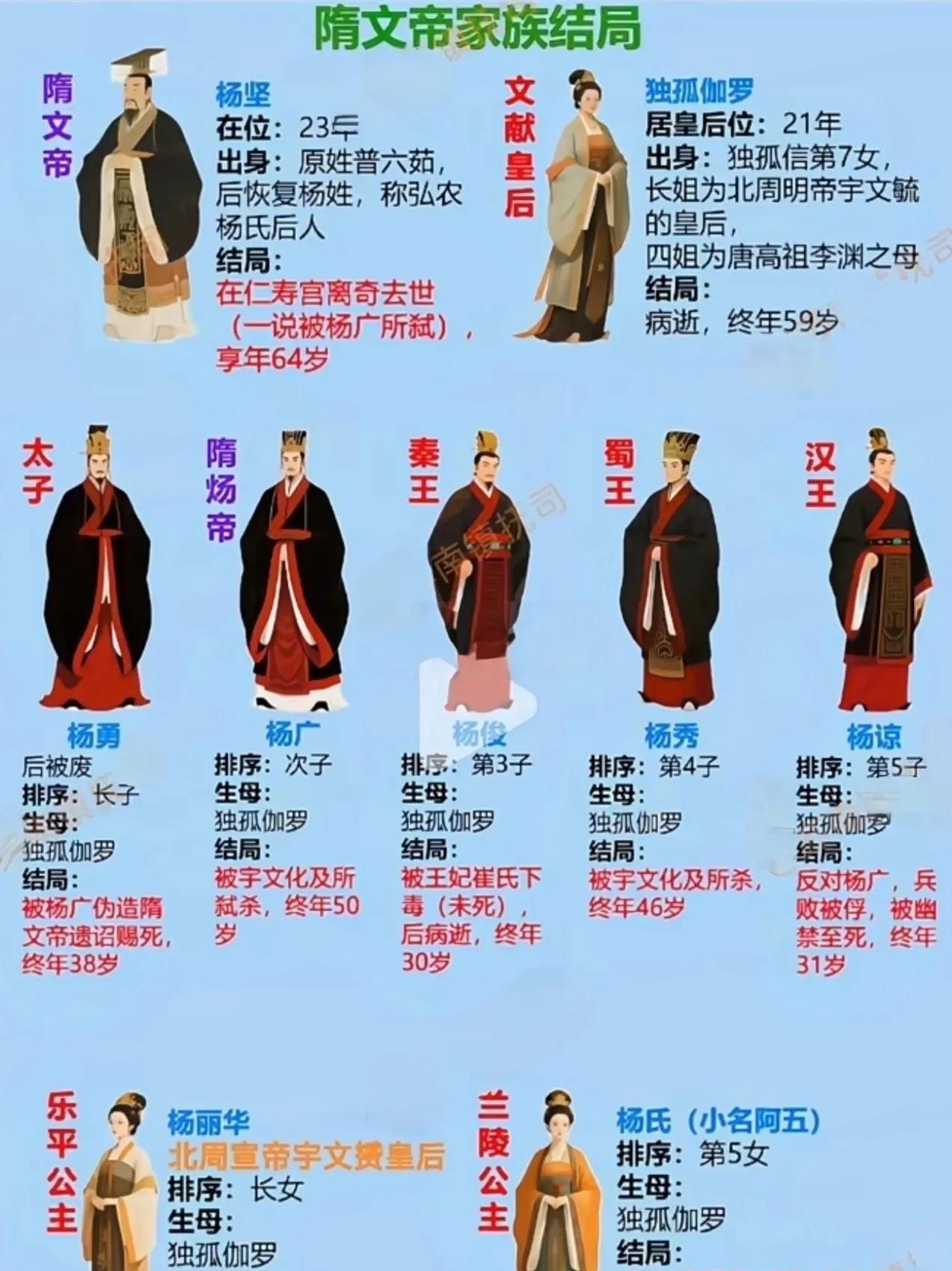

魏征到底有多刚?真性情还是精心包装的“直言人设” 魏征之于唐代政治,往往被浓墨重彩地书写为“人镜”——他敢言、直谏、不畏权威的形象,早已成了中国古代理想官僚的标准答案。 但若细察其一生的政治轨迹、处世逻辑与所处时代的复杂背景,这样一个“人设”,究竟源于个人真实性格,还是后人构建起来的符号,就未必那么容易一锤定音。 魏征生于隋末,少年时出家为道士,后弃道从政,游走于数股势力之间。早年曾在李密麾下任职,后又转投窦建德,再投李建成。他并非一开始就对李唐忠贞不二,其仕途起点更像是一连串现实判断下的选择。 在李建成与李世民争权期间,魏征明确站在太子一方,屡次献策,协助太子树立军事威信。 若玄武门事变未成,他极可能被视为反对派的核心策士,断无后来的封侯拜相可言。 就是在这样的背景下,李世民不仅没有将他视为“旧党”清除,反而召入朝中,授以谏议大夫之职。这其中既有李世民对贤才的渴求,也包含着削弱旧势、重整朝纲的政治考量。 魏征在李世民面前的直言进谏,在史书中记载得极为鲜明。 他劝谏皇帝停止劳民伤财的宫室建设,引用隋炀帝的覆亡为戒,毫不避讳李世民喜怒。 他反对征调未达年龄的青年男子入伍,担心人口锐减导致后继乏力。甚至在皇帝欲纳臣子之女为妃时,他也敢以百姓婚姻之义相谏,直指不妥。 一次又一次,他的劝谏触及皇帝的面子、权力与意志,但李世民多能纳之。 魏征说,“兼听则明,偏信则暗”,李世民不仅听了,还把这句话刻在心头,写入政策,也写入形象。 这些进谏,固然反映出魏征的胆识与责任感,但若一味将其解释为“刚正不阿”式的道德光辉,未免过于单薄。他的言辞背后,是严密的判断力与政治感知力。 他能拿捏住皇帝的气度底线,也能掌握言辞的分寸。他直言,但从不激化;他大胆,但不鲁莽。 每一篇奏疏、每一次面谏,都是在复杂环境中找准力道与时机的结果。魏征所展现出的“刚”,是政治成熟的产物,而非单纯的“忠君爱国”情怀。 实际上,李世民愿意听魏征,也并非出于道德理想,而是治理策略中的必要一环。 开国初期,他需要一位敢言之臣来监督政务、制衡权力过热、帮助他建立“开明君主”的名声。 魏征恰好处于这个位置,既懂制度运行,又能承担“反对者”的角色,同时又绝对忠于大局。 魏征的“人镜”作用,其实是皇权需要的制度配件之一。李世民多次在公开场合夸赞魏征,甚至在他去世后说“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失;魏征死,朕失一镜”,这种情感表述固然真挚,但也有高度的象征意义,强化了李世民自身“能纳谏”的皇帝形象。 魏征的政治思想,集中体现在《贞观政要》一书中。 他主张王政本于仁德,重视德治与民本意识。他强调居安思危,主张统治者即使在政局稳定之时,也不可懈怠,要警惕骄奢之风。他建议李世民对冯盎之乱以德感化,而非贸然用兵,结果岭南安稳,验证其政见。 他还撰写《谏太宗十思疏》《十渐不克终疏》等名篇,内容既有劝诫,也有预警,语言克制但观点鲜明。这些文献本身就构成了魏征“人设”的一部分,也成为历代官员学习“如何进谏”的范文。 但这种理想化形象的形成,并非一蹴而就,更非魏征一人之功。史书在记录他时,有选择地突出了其谏言与忠诚,淡化了他早期政治游走的经历,对他与太子李建成之间的关系也多点到为止。 晚年时,他因卷入太子谋反案,李世民一度取消了其子与公主的婚约,并推倒其墓碑,显示皇帝的容忍并非无限,也提醒人们魏征的处境并非始终安稳。只是后来的朝代需要一个“忠臣典范”,于是魏征这个角色,被一层层赋予了更多的理想色彩。 从现实中的魏征,到历史记忆中的魏征,已经有了结构性的转变。 他身后的影响却不容忽视。他确实通过自己的行事风格,树立了谏臣文化的标杆。 他所坚持的“广开言路”“任人唯贤”“廉洁奉公”,成为后世政治运作中屡被提及的道德共识。 在宋代,包拯等人受到他的深远影响;在清代,清官形象也多取法魏征之直。他的奏疏文风清晰严谨、理据充分,不仅影响政治写作,也影响了官场语言习惯与制度讨论方式。 到了当代,魏征式的“人镜”概念被重新激活。 人们在讨论官德、公务员伦理、政治透明时,依然会提及他的“敢言”与“清廉”。但社会环境早已不同,现代政治中制度监督、舆论制衡、信息公开等机制替代了古代谏臣的功能。 魏征式的“进谏”不再是君臣之间的私密交锋,而更可能在问政平台、听证会或政务媒体中体现为制度化的反馈方式。他的精神虽无法简单复刻,但他提醒人们,任何一位官员,哪怕只是个参议员、处长,哪怕只是个厅外小员,也不能把“看清问题、说出问题”这件事轻率看待。 从魏征身上看到的,不止是“刚正”两个字。 他所代表的,是权力体系内一种冷静、审慎、有节制的矫正机制。他不是激进者,也不是献媚者,而是用自己的话语、位置和判断力,在最高权力者面前勾勒出制度中的“缓冲地带”。这份分寸感,是他的智慧所在,也是后世最难复制的部分。