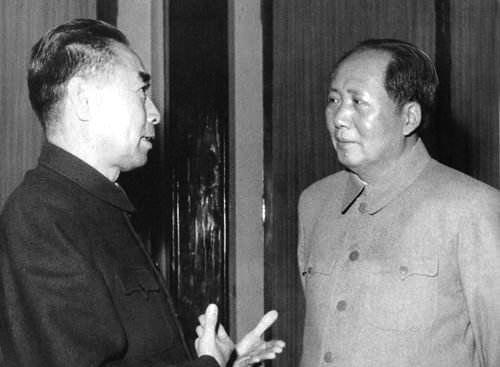

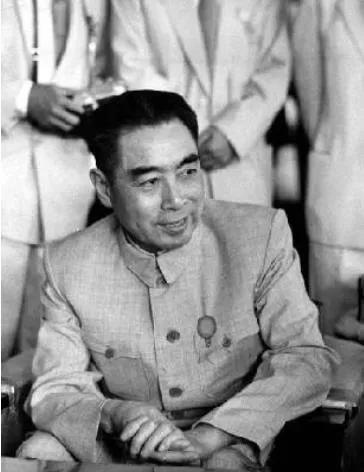

1970年庐山会议上,陈伯达支持林彪设立国家主席的主张,与毛泽东产生分歧。毛泽东在中写《我的一点意见》严厉批评他“搞突然袭击”,此后他被审查。特别法庭审判细节见,他在秦城监狱曾上演“装死闹剧”。 1981年保外就医后低调生活,研究日本经济等课题,1989年因心梗去世时葬礼极其简朴。 陈伯达对毛泽东“理想主义政治家”的评价,而则揭示九大后林彪与他的权力矛盾。最后考虑以时间线为框架组织信息,突出从“理论旗手”到“政治失势”的轨迹,对争议性事件保持中立表述。 生平轨迹与政治沉浮。早期经历与理论启蒙(1904–1937)陈伯达福建惠安人,早年加入中共(1927),留学莫斯科中山大学,奠定马列理论基础。 1937年赴延安,因在孙中山思想讨论会上的见解被毛泽东注意,逐渐成为毛的秘书(1939年起)。 理论建构与政治崛起(1940年代–1960年代) 重要著作:撰写《评〈中国之命运〉》(1943),批判蒋介石政权,奠定党内理论家地位;《人民公敌蒋介石》《中国四大家族》等强化革命话语。 政策参与:起草《共同纲领》、五四宪法、中共八大报告等核心文件。 文革角色:任中央文革小组组长(1966),起草《横扫一切牛鬼蛇神》等纲领性文本,推动“破四旧”运动。 权力顶峰与政治陨落(1969–1970) 中共九大当选政治局常委,排名第四(毛、林、周之后)。 庐山会议事件(1970):支持林彪“设国家主席”主张,在华北组发言引发政治风暴。毛泽东发表《我的一点意见》,直斥其“突然袭击,煽风点火”,政治生命终结。 1971年被定性为“反党分子”,1981年判刑18年,1988年刑满。 理论贡献与局限性。唯物史观应用:早期研究中国古代哲学(墨子、孔子),获毛泽东肯定。 政治投机性:叶永烈总结“陈伯达现象”——理论沦为权力附庸,通过揣摩领袖意图(如“跟准一个人”)获取……。

穆东升

陈老是伟大的无产阶级理论家!