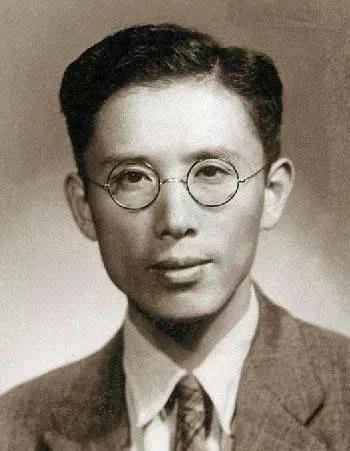

1993年,92岁的物理学家周培源,晨跑回来,一如既往地对妻子大声告白:“我爱你!”瘫痪在床的妻子,好似看出了什么,说:“你去休息一下吧。”谁知,这一躺下就再也没有起来。 周培源,1902年8月28日出生于江苏宜兴一个书香门第,父亲是清朝秀才,母亲育有一子三女,他排行老二。小时候,他三岁就进了私塾,背诵四书五经,记忆力惊人。1919年,17岁的他考入清华学校中等科,课余常和同学讨论数学难题。他曾写过一篇关于三等分角的论文,工整的毛笔字让数学教授郑之蕃刮目相看。1924年,他从清华高等科毕业,成绩优异,获选赴美留学。 在美国芝加哥大学,周培源一头扎进物理学,1926年短短一年内拿下学士和硕士学位。1927年,他转到加州理工学院,师从数学家埃里克·坦普尔·贝尔,研究广义相对论,次年凭借论文获博士学位,还拿了最高荣誉奖。1929年,27岁的他回国,成了清华大学物理系最年轻的教授,讲课时声音洪亮,板书流体力学公式,学生们听得入神。 1936年,周培源赴普林斯顿高等研究院,参加爱因斯坦的广义相对论讨论班,认真记录大师的讲解。后来,他又去了德国莱比锡大学和瑞士苏黎世联邦理工学院,钻研量子力学,常常通宵做实验。抗战期间,他随清华大学迁到昆明,加入西南联大,在简陋的教室里坚持教学。1947年回北京后,他担任清华大学教务长、校务委员会副主任。1952年院系调整,他转到北京大学,创建了中国第一个力学专业,还亲自监督建造了一个直径2.25米的三元低速风洞,工地上他戴着安全帽,和工人一起检查图纸。 周培源在流体力学领域成就斐然,提出的雷诺应力输运方程让他成为世界流体力学“四位巨人”之一。他还担任过北京大学校长、中国科协主席,晚年用流利的英语在国际会议上介绍中国科研进展,为中国科学教育事业打下坚实基础。他的严谨和奉献精神,影响了一代又一代学生。 1993年11月24日,92岁的周培源保持着多年的晨跑习惯,回到家后,走向瘫痪多年的妻子王蒂澄,照例大声说出“我爱你”。这句告白,是他六十年来每天清晨的仪式。王蒂澄身体虚弱,卧床不起,但她听到丈夫的声音,轻轻回应,让他去休息。周培源点头,走进隔壁房间躺下,却再也没有醒来。他的离世安静而突然,留下了王蒂澄独自面对失去挚爱的悲痛。她强忍泪水,嘱咐女儿为丈夫穿上他常穿的中山装,送他体面地离开。她还口述了一封信,由女儿代笔,表达对丈夫的深情,字里行间充满六十年的回忆与不舍。 周培源与王蒂澄的爱情始于1930年代的清华大学。王蒂澄是师范女校的学生,容貌秀丽,气质温婉,追求者众多,包括经济学家陈岱孙和物理学家叶企孙。一天,朋友拿着一叠照片帮周培源介绍对象,他翻看后,目光停在王蒂澄的照片上,果断说:“就是她。”王蒂澄最终选择了周培源,两人很快坠入爱河。第二年,他们在清华园的礼堂举行婚礼,师生们围坐一堂,见证了这段佳话。 婚后,他们生了四个女儿,生活甜蜜却不乏挑战。没过几年,王蒂澄患上肺结核,那时这病几乎是绝症,她被送往香山疗养院治疗。周培源每周骑自行车往返五十里去看她,风雨无阻,带去水果和书,站在窗外挥手鼓励她坚持治疗。抗战爆发后,他们随西南联大迁到昆明,周培源白天教书,晚上哄女儿睡觉,深夜备课,独自承担起家庭重担。王蒂澄身体虚弱,他事事亲为,喂饭、端水,毫无怨言。 晚年,王蒂澄因病瘫痪,周培源依然每天清晨对她说“我爱你”,从不间断。每次出游,他都让妻子挽着自己,形影不离,女儿们笑着说自己像“电灯泡”。这份坚持,贯穿了他们六十年的婚姻。 1993年周培源去世后,王蒂澄在病床上度过了余生。她强忍悲痛,安排丈夫的后事,叮嘱女儿整理他的遗物,找出他常戴的毛帽和围巾。1999年,王蒂澄也去世了,享年88岁。他们的爱情,跨越六十载,从一见钟情到生死相依,展现了那个时代知识分子的责任与深情。