沂蒙山舰开放日,一老人没有预约到参观票,拿出了一枚泛黄的胸章,递给卫兵说:“能不能通融一下,我想回家看看?” 沂蒙山舰对外开放参观的那天,上海北外滩国际客运中心码头比往常热闹得多,听说票早就被抢光了,码头上到处都是人,安检口排的队绕了好几个弯。 人群边上,站着个老爷子,头发白了大半,背有点驼,走路慢慢悠悠的,他没跟着排队,就那么站着,手里攥着个东西,看那样子,已经在这儿待了一阵子了。 这老爷子叫邓石,今年 91 了,之前他在家看电视,说沂蒙山舰要开放,一下子就坐不住了,跟儿子念叨:“我得去看看,回‘家’看看。” 儿子赶紧去抢票,刷新了好多次,屏幕上始终显示 “已约满”,邓石没说啥,转身回了屋,从柜子最底下翻出个小布包,打开来,里面是枚胸章。 那胸章是布的,颜色早就黄了,边角磨得毛毛糙糙,上面能看清 “见习机电长”“第 15410 号” 几个字。邓石拿着这枚胸章,跟儿子说:“走,去码头试试。” 到了码头,他被拦在了入口外。负责安检的小伙子挺客气,说没预约确实进不去,邓石没急,慢慢打开布包,把胸章递过去。 声音不高,但听得清楚:“小同志,我知道没预约不合规矩,可我这胸章是 1953 年的,那时候我就在沂蒙山舰上当见习机电长,我年纪大了,怕再没机会了,能不能通融一下,让我进去看看?” 小伙子接过胸章,愣了一下,布面有点硬,摸上去糙糙的,像是被人摸了几十年,他赶紧把这事报给了旁边的干事薛康泰,薛康泰一看那胸章上的字,眼圈有点红,没多说啥,扶着邓石就往里走。 邓石慢慢走着,眼睛一直盯着远处的沂蒙山舰。他想起 1953 年,自己刚从海军学校毕业,被分到了舷号 925 的沂蒙山舰。 那时候的船,跟现在这新舰没法比,锈迹斑斑的,设备也老,他们那会儿运弹药,靠的是小舢板,浪大的时候,人站都站不稳。 船上的管路坏了,就用扳手一点点拧,用帆布一点点补,机舱里又热又闷,冬天还好,夏天跟蒸笼似的,一身汗就没干过。 他手里的胸章,就是那时候的。白天揣在怀里,晚上睡觉也放在枕头边,这胸章见过机舱里滚烫的炉膛,见过冷凝的海水,也见过战友们扛着炮弹往甲板上跑的样子。 有一回,船在海上遇到风浪,管路裂了个口子,海水往里灌,他和几个战友趴在地上,用帆布裹着扳手堵了半宿,等堵住了,浑身都湿透了,冻得直打哆嗦,可看着那枚胸章,心里头踏实。 登上新舰的甲板,邓石站了好一会儿,风吹过来,带着点海水的味道,跟他记忆里的味道差不多。新舰又大又亮,到处都是他不认识的设备,电子屏闪着光,栏杆擦得能照见人影。 舰长在旁边陪着,给他讲这新舰的性能,说现在的机电舱都是智能化的,不用再像以前那样靠人硬扛了。 邓石走到一个舱室门口,停下脚步,指着墙上一个位置说:“这里以前应该有个红色的应急阀,对吧?” 旁边的水兵们都有点惊讶,这新舰跟老舰比,改动了不少地方,可老舰的设计图上,那个位置还真有个红色应急阀。 舰长笑着说:“邓老,您记性真好,老舰确实有。” 邓石摸了摸舱壁,没说话,他想起 1955 年的一江山岛战役,那会儿他就在这艘舰上负责保障机电设备。 那天早上,天还没亮,炮弹就跟下雨似的往岛上砸,他们的船负责送弹药、撤伤员。 他在机舱里忙,忽然听见甲板上有人喊 “快抬伤员”,赶紧跑上去,看见几个战友抬着个浑身是血的小伙子往医务室跑,那小伙子嘴里还念叨着 “别管我,先送弹药”。 参观完了,夕阳把甲板染成了红色,邓石站在船边,看着远处的水天相接处,又回头看了看身边的年轻水兵,他们穿着崭新的军装,精神头十足,脸上带着笑。 年轻水兵们齐刷刷地给邓石敬了个礼,邓石慢慢站直了身子,也回了个礼。他的动作有点慢,胳膊抬得不太稳,但每个细节都不含糊。 离开码头的时候,邓石把胸章小心翼翼地放回布包,揣回怀里。薛康泰送他到门口,说:“邓老,以后有空还能来。” 邓石点了点头,说:“好,好。” 两天后,沂蒙山舰的几个水兵带着一本相册去看邓石,相册里有老沂蒙山舰的照片,也有新舰劈波斩浪的样子。 邓石翻着相册,手指在一张老舰的照片上停了很久,那上面有几个穿着军装的年轻人,站在甲板上,笑得特别灿烂,其中一个,就是年轻时的他。 翻到最后一页,是新舰的舰训:“胸怀寰宇,砺剑深蓝”。邓石看着这八个字,慢慢说:“真好,真好啊。” 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

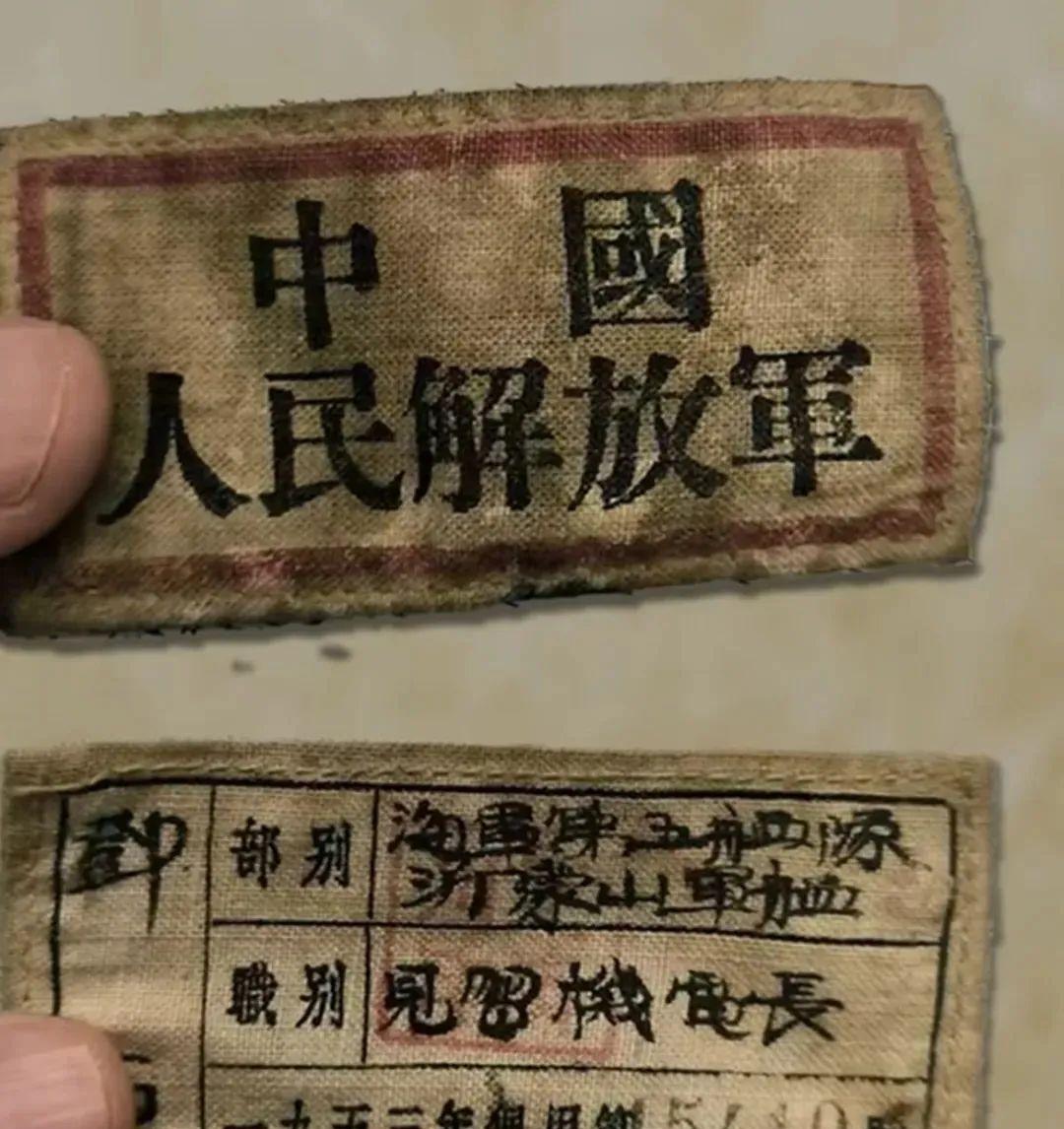

![《以法之名》李人俊坦白所有过错这段把我看感动了[哭哭]李人俊前往物流集散地去](http://image.uczzd.cn/17652020230407703693.jpg?id=0)