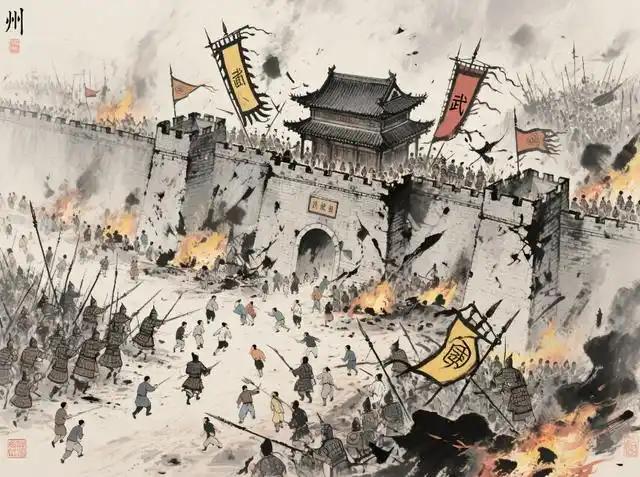

关羽之死:忠义英雄还是刚愎自用的悲剧? 公元220年,当关羽的头颅被东吴将领潘璋斩下时,这位被后世尊为“武圣”的猛将或许不会想到,他的死亡将引发一场持续千年的文化崇拜。 从逃亡犯到武圣,关羽用一生诠释了“忠义”二字的重量,却在巅峰时刻因性格缺陷坠入深渊——这不仅是个人的悲剧,更折射出乱世中理想主义者的生存困境。 在河北涿郡的集市上,十八岁的关羽曾因看不惯乡绅欺压百姓,抄起扁担砸断了对方的腿骨。这个出身寒微的逃亡者不会想到,正是这份嫉恶如仇的脾性,让他日后在徐州城头面对曹操大军时,能单枪匹马护送刘备家眷杀出重围。 建安五年(200年)的徐州攻防战,堪称关羽命运的转折点:当刘备被曹操击溃逃亡袁绍时,他选择暂时归附曹营,却始终保持着“降汉不降曹”的底线。 曹操送来的金银珠宝堆满仓库,他分文未动。赤兔马日行千里,他只是淡淡说了句“此马日行千里,若知兄长下落,可一日而得见矣”。 真正让关羽名垂青史的,是建安二十四年(219年)那场惊心动魄的水淹七军。当时镇守荆州的关羽,面对曹魏名将曹仁的坚守,做出了一个大胆决定:放任汉水暴涨,待敌军战船被洪水围困时突然出击。 据《三国志》记载,这场战役中关羽“乘舢舨擂鼓助威,士卒皆奋勇争先”,一举擒杀曹魏大将于禁、庞德,活捉的魏军士卒足够把汉江填成平地。 曹操闻讯后连夜召集群臣商议迁都,连孙权都派使者送来儿子求亲的书信——若非东吴背刺,这场战役差点改写三国格局。 当关羽沉浸在“威震华夏”的荣光中时,荆州后方已悄然埋下祸根。他拒绝孙权联姻的傲慢态度,就像在三国棋盘上亲手推倒了第一块多米诺骨牌。 致命的是,他抽调江陵、公安的守军北上参战,导致荆州城防空虚。当东吴吕蒙伪装成商人白衣渡江时,守将糜芳竟因与关羽的旧怨直接开城投降。 史书记载,关羽败退至麦城时身边仅剩十余骑,面对吴军包围仍高呼“玉可碎不可改其白”,最终在临沮被俘。孙权权衡利弊后下令斩杀这位“熊虎之将”,将首级送往曹操处,成就了三国史上最富戏剧性的死亡。 他的头颅被曹操以诸侯礼葬于洛阳,身躯葬于当阳,形成了“头枕洛阳,身卧当阳”的奇观。但正是这种充满争议的结局,让他的形象在历史长河中不断重构:唐代被追封为“忠义侯”,宋代晋升为“武安王”,明清时期更登顶“关圣帝君”神坛。 这位战场上的“万人敌”,在民间信仰中竟同时扮演着财神、保护神、行业祖师等多重角色——山西商人供奉他求生意兴隆,科举学子跪拜他盼金榜题名,连黑社会都尊他为“关二爷”寻求庇佑。 当我们重新审视关羽的一生,会发现他既是理想主义的化身,也是性格缺陷的牺牲品。他像一柄出鞘的宝剑,锋芒毕露却难掩脆弱。 他如同一面明镜,既照见乱世忠魂的璀璨光芒,也映出人性弱点的斑驳阴影。