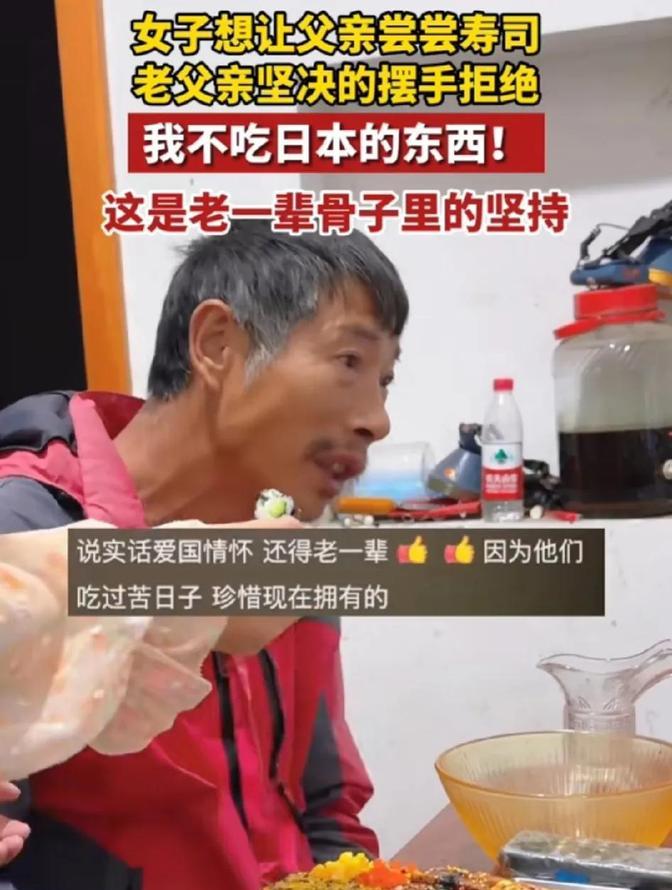

心胸太狭隘了,浙江有一位父亲,坚决拒吃女儿带回来的日本寿司,宣称:绝不吃日本人的东西,吃了会肚子痛,饿死了也不吃。 阳光正好的周末午后,浙江一户普通的家庭里上演着一场特殊的"餐桌较量"。桌上摆着一盒精致的寿司,包装盒上印着日式餐厅的logo,透明的塑料盖下能看到整齐排列的握寿司和生鱼片。这是女儿特意从市中心一家知名日料店买来的,但面对这份充满诚意的美食,年过花甲的父亲却坐在餐桌前一动不动。 父亲是个典型的江南老人,身材瘦削,头发花白,穿着一件洗得发白的老式衬衫。他双手交叠放在膝上,目光直视前方,仿佛桌上的寿司是一团空气。女儿不断劝说着父亲尝一口,说这家店的食材新鲜,价格不菲,特意挑选了父亲最爱吃的三文鱼。然而父亲只是轻轻摇头,淡淡地说了一句:"这是日本人的东西,我不吃。" 这位今年刚满三十的女儿,在日本留过学。那三年的求学经历让她对日本的饮食文化产生了浓厚的兴趣。回国后,她进入了一家外企工作,经常出入各种日料店。在她看来,美食不分国界,寿司早已成为一种国际化的料理。每次回家,她都会给父母带些新鲜事物,希望能让他们尝试不同的美食。 然而这一次,父亲的反应格外强硬。当女儿再三相劝时,老人家突然提高了声调:"别说了,这东西我吃了会肚子痛,饿死我也不吃!"说完便站起身,走向了客厅的老沙发。这突如其来的情绪波动,让原本温馨的午后顿时陷入了一片沉寂。 这则小小的家庭纠纷被发到网上后,引发了广泛讨论。有人说这位父亲太过偏执,毕竟现代社会早已全球化,日本的产品和文化元素早已融入中国人的日常生活。还有人表示理解老一辈人的想法,认为这种态度背后折射出的是一段难以抹去的历史记忆。 女儿大学毕业后选择去日本留学,这个决定在当时就让父亲很是不满。但为了支持女儿的选择,他还是默默接受了。三年的留学时光,让女儿不仅学到了专业知识,更深入了解了日本的文化。她喜欢上了寿司、抹茶、和果子,也结识了不少日本朋友。 每次和父亲视频,她都会分享在日本的见闻,但父亲总是一声不响地听着,很少做出回应。她以为父亲是在慢慢接受,却没想到这种沉默下隐藏的是更深的抗拒。这一次的寿司事件,不过是这种代际差异的一次集中爆发。 在父亲那一代人的记忆里,"日本"这个词始终与特定的历史时期联系在一起。即便他们没有亲身经历过那段岁月,但通过上一辈的讲述,那些故事已经深深烙印在了他们的意识中。这种历史记忆,让他们对任何带有日本印记的事物都本能地产生排斥。 父亲这一代人的记忆是复杂的。生于五十年代的他们,虽然没有亲历战争,却从小听着长辈们讲述那段惨痛的历史。在他们的成长过程中,这些故事如同一幅幅泛黄的老照片,永远定格在记忆深处。街坊邻里中总有那么几位老人,时常会在夏夜乘凉时说起往事,声音低沉而沙哑。 这些口口相传的记忆,在父亲这一代人心中扎下了根。即便现在的社会已经发生了翻天覆地的变化,但某些情感和态度却如同潜流一般,在特定时刻就会涌现出来。这位父亲平日看起来是个开明的人,家里使用的电视机、冰箱都是日本品牌,但在面对寿司这样具有鲜明日本文化特征的事物时,他却表现出了强烈的抵触情绪。 这件事在网络上引发了热议。有年轻网友认为老人的态度太过偏执,认为在全球化的今天,应该以更开放的心态看待不同国家的文化。他们说,既然用着日本的电器,为什么又要拒绝日本的美食?这种选择性的抵制显得既不合理也不现实。 但也有人为父亲辩护。他们认为,对于老一辈人来说,像寿司这样带有浓厚日本文化色彩的食物,与普通的工业制品有着本质的区别。接受使用日本的家电,是现代生活的需要;但主动品尝具有文化象征意义的日本料理,在某些老人看来却是一种对历史的背叛。 这种观点的差异,折射出的是代际之间对历史的不同理解。年轻一代更多地关注当下和未来,他们享受全球化带来的文化交融;而老一辈则更看重历史的延续性,某些情感和态度已经成为他们生命中不可分割的一部分。 樱花、和服、寿司这类具有鲜明日本特色的文化符号,在一些老年人眼中确实带有"文化入侵"的意味。他们担心年轻人过分推崇外来文化,会逐渐淡忘历史。这种担忧或许有些过度,但也反映了一代人的集体记忆和价值观。 那么,这位父亲的态度到底算不算"心胸狭隘"?这个问题似乎没有标准答案。在全球化的今天,我们既要尊重历史,也要面向未来。文化交流是必然趋势,但如何在开放和记忆之间找到平衡,考验着每一代人的智慧。 这件小事或许会成为父女之间永远的遗憾,但它也提醒我们:在批评别人"心胸狭隘"之前,不妨多一些理解和包容。毕竟,每一代人都有自己的历史烙印,都有难以轻易改变的坚持。在价值观碰撞的时代,学会理解和尊重不同代际的想法,或许比简单的批评更有意义。

用户98xxx55

力挺老父亲!

IP南宁 回复 07-13 11:29

对,一代人有一代人的坚持。女儿估计不止一次这种行为,多次试图影响老父亲。

司徒有虚名 回复 07-13 11:29

日式餐厅,你装瞎是不是?

用户17xxx84

做得好,什么狗屁外国食物能比得上我们中国饭,崇洋媚外而已

刘锐旭

小日本的便餐稍微包装一下就成了某些小仙女的高大上。

人在旅途 回复 07-13 11:05

这个姑娘不知道她的爷爷是死在日本人的刺刀下,但她爸爸是知道啊!

阳光 回复 人在旅途 07-13 11:19

这个很有可能,我爷爷奶就是死在小日本鬼子飞机轰炸下,所以我坚决不去小日子和棒子国家旅游,支持这位父亲。

大地之魂

确实心胸太狭隘了,别人都说了不吃,你还非让别人吃?都特么什么小仙女思维

暮鼓晨钟

老父亲不吃是对的,因为我吃了也拉肚子;既然吃这些身体不适为什么还要继续折磨自己呢?冲这点我也不吃;这仙女忘了日本文化当中也有中华文化的基础,特别是唐朝的。

NEW 回复 07-13 11:15

鬼子可不承认

寂寞网混 回复 07-13 11:41

不在于是不是日本的,问题是真难吃

磊磊

牢记历史!!!

医生

老父亲每天是怎样在爱女儿和想掐死女儿之间煎熬的?

用户10xxx38

为老人的大义点赞[点赞][点赞][点赞]国仇家恨,永不能忘!

阳光 回复 07-13 11:20

国仇家恨,血债血偿

苏俊伍@暗黑破坏神

这老头配享太庙

哆啦C梦 回复 07-13 10:25

配享太庙

用户10xxx39 回复 07-13 11:47

日本核辐射水产品日本人自己吃就行了,却拼老命要卖到中国,通过日式餐厅销售可能性很大,不吃也是为了身体健康!

大海

生这样的女儿还不如养条狗!

用户10xxx47

这叫心胸狭隘?你就是个日本的汉奸走狗

琪乐融融

听说小日子吃黄金粒,高端大气上档次[开怀大笑]是阿三的牛屎💩咖喱高端版[开怀大笑]据说是从阿三国传过去的,融合了其工匠精神。[开怀大笑]

用户15xxx63

特意挑选了父亲最爱吃的三文鱼。然而父亲只是轻轻摇头,淡淡地说了一句:"这是日本人的东西,我不吃。"

远见 回复 07-13 11:09

很正常,日本核污染的鱼谁敢吃

行走

为什么还去日本留学呢?不合理

NEW 回复 07-13 11:15

女人的思维不能理解

空谷传声 回复 07-13 12:09

隔江犹唱后庭花

人海里的战斗鸡

只能说忘本这个词,今天总是在女人这里表现得最明显。虽然我没有经历过那个抗战的岁月,但是我至少能做到终身不去日本旅游,除非是以征服者的姿态踏上那片我国的土地[得瑟]

用户48xxx26

这明显挺父亲啊。女儿脑子有病

执着光芒未来

这不是狭隘的心理是中国百姓刻在骨里的傲气

西门吹牛

这玩意倒贴钱我都不吃

用户10xxx39

小编显然是偏向日本鬼子的!老父亲不是狭隘偏执,是日本鬼子的邪恶残暴在中国人民心目里留下了深刻记忆,日本鬼子没有一天放弃军事扩张野心!作为中国人不吃日式料理在当前也是正确选择!日本核辐射水产品有可能通过日式餐厅进行销售,必须坚决杜绝日本食品,保障个人安全!

709394

其实大部分都是国产的包括厨师

雪月

小日本的东西,不吃!打小日本,记得叫我!

以后

日本在我眼里始终是鬼子,我儿子只有打日本我才同意他脚踏日本土地!

用户48xxx61 回复 07-13 11:35

我到现在都明白为什么中国不跟日本断交

nj老枪

为这位父亲点赞[点赞][点赞][点赞]

用户10xxx91

不懂女儿把这个发网上是想干什么,父亲都没干涉她的选择,她为什么要挑战父亲的底线?脑子有包

无锋

近代日本几个对影响人类生活的重大发明:高铁,二维码,光纤,笔记本电脑,电饭煲,游戏机,方便面, 随身听,数码相机,锂离子电池,味精。这个撅老头可以一个也不用。

用户10xxx39 回复 07-13 11:52

胡说八道

haven

我跟那个老父亲一样。

用户10xxx03

除了日本的爱情动作片,其他的日本所有的东西,我都不会碰。

叶漂潺流

他说的没毛病,冷饭吃了本来就不好

用户84xxx85

支持老父亲[点赞][点赞][点赞]

peace王

浙江有过细菌战的,而且贻害多年,受害人也多……当父亲的估计不止听说过战争。

该读书时别放猪

这位父亲没限制你吃已经是很开明有心胸了,尊重一下这位父亲的情绪能死啊?!你不吃什么东西别人硬往你嘴里塞。你会不会抽他?!

用户10xxx01

精曰!

Hey咩

看得出楼主很想吃

用户10xxx39 回复 07-13 11:52

小编有可能是日本人或者媚日

今宵酒醒何处

退一步讲,老头子没强迫小仙女不吃,小仙女也别强迫老头子吃!

花开两不见

不是洗的发白的老式衬衫吗?

心静如水

死脑筋,这种人让饿死吧

用户10xxx62

人家不吃就是不吃,有啥狭隘的?日本娘们可以,可以给它改良人种。[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

SKY

朴素的爱国情怀。

王健

父亲那么讨厌日本,孩子怎么去留的学呢?

师兄

学会尊重而已。

杨钓鱼人

每人信仰不同

小眼睛的胖领导X

不是许多人买日本车吗

黑色郁金香

我自己或许做不到,但我敬佩这位父亲!

37的人心

那些把小日子说的全球化的网友,是不是祖上是日华裔

圆满

支持老人家……👍🏻

用户10xxx19

日本家电和寿司的区别就一个吃的,一个用的,闭着眼睛吃和用,还能吃和用出什么其他的区别?个人信仰也没必要强求或者改变,毕竟早晚要入土的,入土后还能讲究什么信仰?

用户10xxx89

日本料理不吃的父亲,怎么会让女儿日本留学

小奕安

我也不吃

执着光芒未来

女儿不理解父亲的心理

用户10xxx03

家国情怀!

用户18xxx48

这是骨气

米妮

摆拍博眼球

四爷

老父亲即然拒绝寿司,为什么让女儿去小日子留学?

用户10xxx39 回复 07-13 11:53

女儿通过什么方式去的你知道吗?

司徒有虚名

这不是狭隘,这是他的信仰,如同回族人不吃猪肉一样,你难道要逼他吃吗?

用户10xxx22

人得。尊严活着对仇人要从心里提防,你才是强者

rubizhou

浙江衢州的细菌战对老一辈的伤害有多重

盛盛

寿司不是本来就是中国的吗?

NEW 回复 07-13 11:16

别跟棒子一样啥都要,那玩意是小鬼子吃不起饭包个海带将就的

用户10xxx39 回复 07-13 11:50

日本餐厅售卖的寿司,大概率食材来源于日本

用户10xxx60

如果你们有日本仔的黄金如果不想要请务必要给我,日产车如果你们不要我也可以免费接手的

该读书时别放猪 回复 07-13 11:30

日本仔能免费给你的只有屎💩

用户10xxx60 回复 该读书时别放猪 07-13 12:03

然后我喂给你吃,

飘渺

👍🏽👍🏽👍🏽必须得支持父亲!

流转之径

挺有意思的,这么抵触日本,当初为啥送去那留学呢。

ganql

所谓寿司鱼片之类的,有一股腥味,看着都恶心,饿死都不吃。

tb18167136

这生鱼片你贴钱给我都不会吃

用户16xxx62

心胸狭隘,你怕是脑子有病?自己当不了贞烈之人,还骂别人有操守?[打脸]

用户10xxx11

这个女儿心胸狭隘,硬要逼着自己的父亲吃核污染的东西。可能是被日本策反的间谍!

飞天男孩979

什么时候老人连吃什么不吃什么的自由都没有了。

清风k(陈)

老爷子不想挨核,没毛病啊

海之子

唯有自强不息才能不辜负祖辈经历的苦难!

用户11xxx47

变质了,还吃?

阿勿

去日本留学相当部分成汉奸

用户72xxx03

要这么说的话,我也很狭隘

老马

好样的,不吃美帝日本的东西,不坐它们的车,不用它们的电器手机。…

行稳致远

这就说明如今的年轻人很容易被外国的文化入侵,而老一代人经历很多,已经不容易被同化,虽然老人有些固执,但却能在关键时刻守住底线。

闪耀狮子之瞳

对于日本也是有矛盾心理的,我们这一代是看着日本动画长大的,也看了不少日剧,对于日本是有一定的好感的,但是我也看过日本不少的罪行,那些就不是人能干出来的事,借用日本的一个关于日本教育孩子的小故事吧,中国的苹果好吃,那就去抢去杀,同理,日本也有很多好东西,但是现在的日本人已经失去昭和魂了,这些被美军支配的废宅也配享用日本么?311大地震,整个日本找不出一个愿意殉国的武士,就是骗一些外劳和被高利贷压迫的人去抢险,这样的国民就该全体天诛