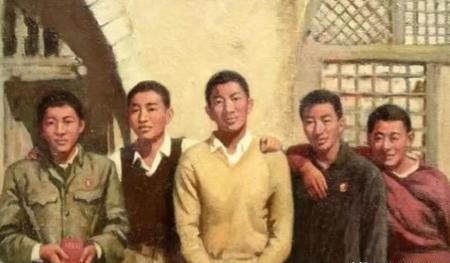

1968年,知青朱启龙参军出发前夜,他的女友解开衣衫,誓言:“不论多久,都会等你回来!”不料,2年后,她等来的却是他已结婚的分手信。50年后,她上门做保姆时,又见到了他。 1968年12月,《人民日报》发表了那句影响一代人的话:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育。”这一政策最终让1776万年轻人走向农村,改变了无数人的命运轨迹。 朱启龙就是其中一个,这个北京小伙子被分配到陕北延安桥儿沟公社,那里黄土飞扬,窑洞密布,与他熟悉的城市生活截然不同。 初到农村的知青们面临着巨大的生活挑战,挑粪、锄地、割麦子,每一样农活都要从零学起。朱启龙身材高大,干活时从不偷懒,很快在知青中脱颖而出,被推选为知青组长。 杨芳是村里的记工员,负责记录大家的工分。她梳着两条乌黑的辫子,笑起来有浅浅的酒窝,在那个物质匮乏的年代,这样的容貌已经足够让人印象深刻。 两人因为工作接触频繁,渐渐熟悉起来。田间休息时,杨芳会教朱启龙说陕北话,朱启龙则给她讲北京的胡同和四合院。这种跨越城乡的交流,在当时的知青群体中很常见。 1969年,朱启龙通过政审入伍。临走前,杨芳表示愿意等他回来。这样的承诺在那个年代并不罕见,据统计,约有12%的知青与当地青年产生过恋爱关系。 然而,历史的车轮很快改变了一切。1969年3月,珍宝岛冲突爆发。朱启龙所在的部队紧急调往前线,参加了这场影响中苏关系的边境战斗。 3月15日的战斗异常激烈,根据沈阳军区的作战总结,这次战斗中我军伤亡71人,其中29人牺牲,42人负伤。朱启龙不幸成为伤员之一,右腿严重受伤,最终被迫截肢。 躺在军医院病床上的朱启龙,面对着人生最艰难的选择。22岁的年纪,一条腿没了,未来的路该怎么走?更让他纠结的是,该如何面对远在陕北的杨芳? 经过痛苦的思考,朱启龙做出了一个决定:给杨芳写一封分手信,声称自己已经结婚。这个善意的谎言,他认为可以让杨芳重新开始生活,不必为一个残疾人守候。 杨芳收到信后,虽然痛苦,但还是选择了接受现实。按照当地习俗,她嫁给了邻村的一个庄稼汉,生了两个孩子,过着平凡的农村生活。 朱启龙转业到石家庄的农机厂工作,组织给他介绍了一位护士。两人结婚后,妻子对他的残疾从未有过任何嫌弃,每年都会陪他去医院更换假肢。 时间就这样过去了50年,朱启龙的妻子于2015年病逝,女儿担心父亲孤单,决定为他雇请一位住家保姆。 2018年冬天,当67岁的杨芳站在朱启龙家门前时,两个人都愣住了。尽管岁月在脸上留下了痕迹,但那种熟悉的感觉瞬间涌上心头。 原来,杨芳的丈夫在2005年因肺病去世后,她为了减轻儿女的负担,开始做家政工作。这次通过家政公司介绍,没想到竟然遇到了50年前的那个人。 两位老人现在经常坐在阳台上聊天,说起当年桥儿沟的枣树、冬天的炭火盆,还有那些已经模糊的知青岁月。杨芳的儿媳发现,婆婆的眼神亮了很多,总是哼着一些老歌。 其实知青群体中有很多人经历过情感挫折,但能够跨越半个世纪重逢的案例确实罕见。 如今,当年桥儿沟的知青点已经成为文物保护单位,墙上“广阔天地大有作为”的标语依然清晰可见。这些标语见证了一代人的青春岁月,也见证了那个时代特有的理想主义色彩。 从某种意义上说,朱启龙和杨芳的故事,是整个知青一代的缩影。他们经历了动荡年代的分离,承受了个人选择的代价,也见证了时代变迁的力量。 50年后的重逢,或许不是偶然,而是命运的巧妙安排。在人生的最后阶段,两个人终于可以平静地回忆过往,不再有遗憾和误解。 有些情感可能会被时间冲淡,但永远不会消失。它们会在某个特定的时刻,以一种意想不到的方式重新出现,给人生画上一个温暖的句号。 《国家记忆:知青影像档案》 K0701[狗头]

用户10xxx24

最终又见面,天意!

岑宇

我是求得