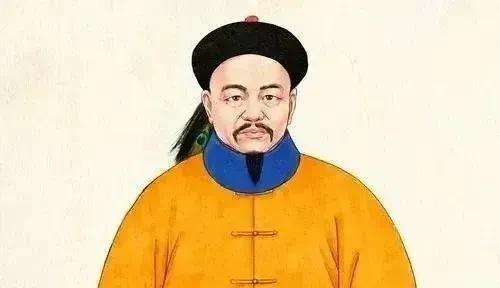

左宗棠与妻子周诒端,结婚多年,连生3女,就是无子。周诒端急坏了,她苦口婆心,劝丈夫纳妾。不料,左宗棠却黑着脸,不管妻子好说歹说,就是不纳妾。 1852年深秋,湖南湘潭的周家大院里,一场关于传宗接代的争论正在进行。周诒端眼眶微红,低声对丈夫左宗棠说左家需要后嗣,左宗棠则坚定地回答这辈子有你就够了。 这个回答在当时的官场圈子里引起不小的震动,要知道,清朝的高官们大多妻妾成群,像左宗棠这样坚持一夫一妻的实在少见。 左宗棠的坚持并非一时冲动,而是源于他的人生经历。1832年,20岁的他因为家贫不得不入赘到湘潭周家。 岳父周系舆是当地有名的学者,家中藏书万卷。但对于骄傲的左宗棠来说,“赘婿”这个身份让他倍感屈辱。 真正改变左宗棠对婚姻看法的,是妻子周诒端在他最困难时期的支持。左宗棠三次参加会试都没中,家里经济更加困难。 周诒端二话不说,把自己的嫁妆变卖了大半,凑出二百两银子供丈夫继续赶考。 1835年左宗棠第二次赴考时,周诒端通过湘潭“裕泰恒”钱庄汇去纹银二百两。结果左宗棠在路上遇到受灾的族人,把钱全给了别人,空手而归。周诒端不但没有责怪,反而又典当首饰筹了一百两,让他第三次进京赶考。 虽然左宗棠科举不顺,但他的军事才能逐渐被人发现。1838年第三次落第后,他拜访了两江总督陶澍。 太平天国运动爆发后,左宗棠应湖南巡抚张亮基邀请出山办团练,月俸只有二十两银子。当时周诒端精打细算,每月还要寄十两给丈夫贴补幕府开支,自己带着女儿在乡下种菜纺纱度日。 正是这段同甘共苦的经历,让左宗棠对糟糠之妻格外珍惜。这种情感超越了传统的伦理约束,成为他内心最真实的坚守。 左宗棠的婚姻观也体现在他的治军理念中,在收复新疆期间,他要求官兵“娶妻者不得随营”,自己更是严格执行。 当时已经年近七旬的左宗棠,每天和普通士兵吃一样的土豆、羊肉,住的也是简陋的帐篷。甘肃左公祠至今还保存着当年的伙食账单,可以看出这位统帅确实和士兵同甘共苦。 这种作风赢得了军民的真心拥戴,1880年左宗棠奉召入京时,甘肃百姓自发在路边跪送。五年后左宗棠去世,光绪帝亲自写的祭文中有“一介不取,一妾不置”八个字,成为对他一生品格的最好概括。 晚年的左宗棠经常给妻子写信,每封都以“诒端贤妻如晤”开头。 1908年周诒端去世十年后,左家后人整理遗物时发现一个木盒,里面整整齐齐放着38封家书。这些信纸边缘都有磨损的痕迹,显然经常被翻阅。 在那个妻妾成群被视为理所当然的时代,左宗棠用自己的坚持诠释了什么叫“一生一世一双人”。 他的选择不是因为迂腐,而是因为真正懂得什么叫患难与共。对他来说,那个在最困难时期典当嫁妆支持自己的女人,比任何美貌的侧室都更珍贵。 这种情感在今天看来或许平常,但在一百多年前的封建社会,左宗棠的坚持确实难能可贵。他用行动证明,真正的男人不是拥有多少女人,而是能够珍惜身边那个与自己风雨同舟的人。[666] 信源: 《左宗棠全集》 《清史稿》 中国第一历史档案馆藏档 湖南省博物馆藏品记录