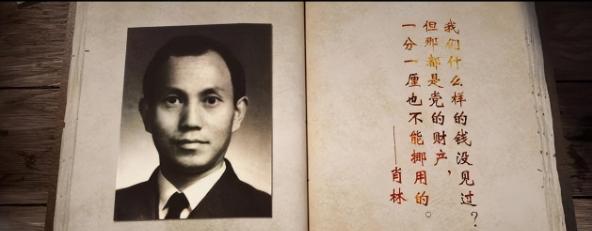

周总理只是让他经商,给党赚取经费,他却给组织赚回一个商业帝国 战争中不只有枪和炮,也有算盘,肖林他用一千美元,在封锁中撑起一个商业王国,所有的钱,一个铜板都没留给自己,为什么? 重庆曾家岩50号,周恩来正面临着一个前所未有的难题,皖南事变后,国民党政府停发了八路军全部军饷,各抗日根据地的经济困难到了极点。 在这个关键时刻,一个31岁的重庆小伙子肖林走进了周恩来的视野,肖林在民生公司工作多年,对商业运作颇为熟悉,当周恩来亲自约见他时,开门见山地说:“党现在需要你改行做生意。” 这句话改变了肖林的一生,他接过组织提供的1000美元启动资金,带着妻子王敏卿在江津县城开了家“恒源糖号”。这笔钱按当时汇率相当于200两黄金,对于一个小本生意来说已经不少。 肖林的商业天赋很快显现,他敏锐地抓住了战时物资短缺的商机,与民生公司建立了稳定的货运渠道,短短一年多时间,这个夫妻小店就发展成拥有10个仓库、30多名员工的商行。 但肖林从未忘记自己的真实身份,每次结算利润后,他都会把党费装进蓝布口袋,由妻子一针一线缝好,通过秘密交通线送往延安。仅1943年一年,他们就上缴了12万美金,这个数字相当于当时中央党校全年的经费。 随着业务不断扩大,肖林的“商业版图”从长江航运延伸到海上贸易。1944年他接到了一个特殊任务:转运山东根据地缴获的黄金。这是一次极其危险的行动,稍有不慎就可能暴露整个组织。 肖林想出了一个巧妙的办法,他将金条藏在密封的油桶夹层里,利用民生公司的货轮,经过上海、武汉最终运抵重庆。全程3000多公里,没有出任何纰漏。这批黄金的安全转运,为党组织度过最困难的时期提供了重要保障。 抗战胜利后,肖林奉命转战上海。在这个商业氛围更加浓厚的城市,他创办了华益贸易公司,表面上经营棉纱进出口,实际上为解放区采购药品和军需物资。 到1947年华益已经发展成拥有32名员工、年营业额超过百万美元的大型企业。但这个看似庞大的商业帝国,每一分利润都流向了同一个方向——党的事业。 1946年到1949年间,肖林共向党组织上缴黄金12万两,美金1000多万元。这些数字在今天看来都是天文数字,更别说在那个战火纷飞的年代。 1949年5月上海解放时,肖林完成了最后一次“交接”。他移交给组织的资产包括3家工厂、2座码头和7处房产,而自己却连一套住房都没有留下。 这位掌管过巨额资金的“红色商人”,晚年住在重庆南岸区一套60平米的老房子里,直到2001年去世,他都过着极其简朴的生活。 肖林生前曾说过一句话:“我们就是党的提款机。”这句朴实的话语,道出了一个共产党员的初心。他用自己的一生证明了什么叫做“党的钱,一个铜板都不能动”。 从1941年到1949年,整整8年时间,肖林建立起了一个跨越半个中国的秘密经济网络,他没有拿过枪,却用算盘和账本为革命事业立下了汗马功劳。 这个网络不仅为党组织提供了巨额经费,更重要的是建立了一条从国统区到解放区的秘密补给线。药品、军需物资、情报,甚至是重要人员的转移,都通过这条线路完成。 革命胜利不仅需要前线战士的浴血奋战,同样需要隐蔽战线工作者的默默奉献。在那个特殊的年代,每一个岗位都是战场,每一个人都可能成为英雄。 肖林的传奇不在于他赚了多少钱,而在于他始终没有忘记自己为什么而赚钱。在金钱面前保持本色,在诱惑面前坚守初心,这才是真正的英雄品质。[月亮] 信源: 《华东野战军后勤史》解放军出版社 《周恩来年谱》中央文献出版社 《革命战争时期特别党费收支台账》财政部历史档案