1942年8月的深夜,山东日照甲子山区,连虫鸣都显得小心翼翼。被关在农舍土屋里的东北军旅长万毅,听着门外看守渐渐沉重的鼾声,知道机会来了。 他摸到墙角,掏出藏了一个月的槐木楔子。这块木头是他从门框上一点点抠下来的,每天趁着放风时偷偷磨尖。窗缝被撬开的瞬间,凉风灌进屋子,万毅心跳如鼓。 翻上两米高的土墙并不难,难的是墙外那片玉米地虽然茂密,却藏不住脚步声。万毅刚落地,身后就传来哨兵的厉喝:“什么人!”几支晋造汤姆逊冲锋枪的枪栓声在夜空中炸响。 生死关头,万毅抓起一把泥土朝右侧猛扔。哨兵被声响吸引,手电筒光束立刻扫了过去。就在这几秒钟,万毅矮身钻进玉米地深处,锯齿状的叶片刮过脸颊,火辣辣地疼。 这场逃亡的背后,是一张早已下达的死亡通牒。万毅虽是黄埔六期生,却在1938年秘密加入共产党。连云港保卫战中,他率667团血战日军,连《中央日报》都称他“抗日骁将”。 但1941年皖南事变后,风向变了。万毅因与八路军合作密切,被57军军长缪澂流举报“通共”。1942年2月,蒋介石亲自签发密电:“万毅通敌叛国,着即处决”。 王家洼村的这间土屋,就是为万毅准备的死囚室。看守每四小时换一次岗,哨兵配冲锋枪和手电筒,连上厕所都有人跟着。但万毅发现了一个破绽:农历五月末月光昏暗,而玉米正值拔节期,高达两米的植株就是天然屏障。 逃出农舍只是第一步,真正的生死考验在沭河边。追兵的手电筒光越来越近,万毅看着面前湍急的河水,没有犹豫就跳了下去。八月的沭河水温只有8℃,冰冷刺骨。 河水瞬间冲走了他的皮鞋,湿透的军装紧贴在身上,每游一下都格外吃力。好几次差点被暗流卷走,万毅咬牙坚持,因为他知道,这条河的对岸就是希望。 爬上对岸时,万毅遇到了地下党员王德胜。这个后来成为山东省政协副主席的老人,当时看到浑身是伤、膝盖血肉模糊的万毅,眼中却闪着亮得吓人的光芒。 王德胜后来回忆说:“他全身湿透,嘴唇冻得发紫,但说话时声音很坚定:'同志,我是万毅,我要回部队。'”就这一句话,王德胜就知道面前这个人值得用命去保护。 他重组八路军滨海支队后,在甲子山战役中歼灭顽军2000余人。1944年,他率部配合新四军攻克赣榆县城,延安《解放日报》称他为“滨海铁拳”。 1943年万毅与王德胜重逢时,老人掏出一块沾血的麻布,那是万毅逃亡时被玉米叶刮破的军装残片。王德胜珍藏了一年多,说:“看见它,就想起我们的命是多少同志用牺牲换来的”。 万毅后来官至解放军炮兵副司令员,但始终保留着这块布。晚年他对子女说:“这不是破布,是信仰的证明”。 当年追捕万毅的57军补充团,1943年在营县起义投奔了八路军。而下达处决令的蒋介石,1945年重庆谈判时却对周恩来感慨:“万毅这样的将才,可惜不能为我所用”。 如今甲子山已成为红色教育基地,那片救命的玉米地被还原成实景展区。每年夏天玉米成熟时,金黄的秆子在风中摇摆,仿佛还在诉说那个惊心动魄的夜晚。 当地的讲解员常说,万毅能够虎口脱险,靠的不只是一把槐木楔子,更是心中那份不灭的信仰。在最黑暗的时刻,这份信仰就像夜空中的星星,指引着他游向对岸,游向光明。 沭河水依然在流淌,两岸的玉米年年丰收。那些为了信仰而拼搏的故事,就像河水一样生生不息,提醒着我们:真正的勇气,从来不是无所畏惧,而是心怀信仰,明知艰险也要勇敢前行。 信源: 中央组织部《中国共产党组织史资料》(2000年) 57军补充团起义:国防大学《中国国民党军简史》(2005年)

梧桐雨

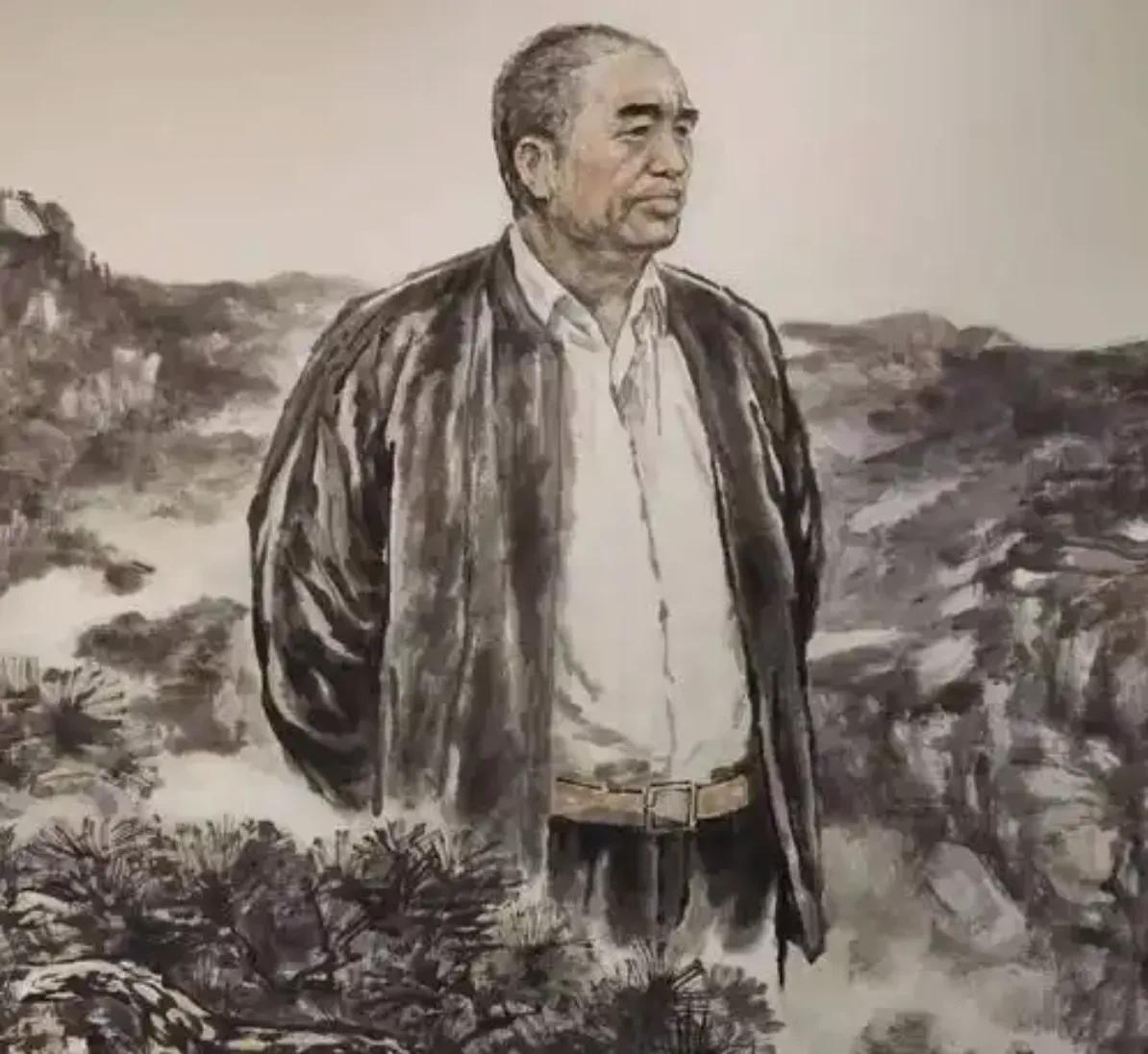

[赞][赞][赞]