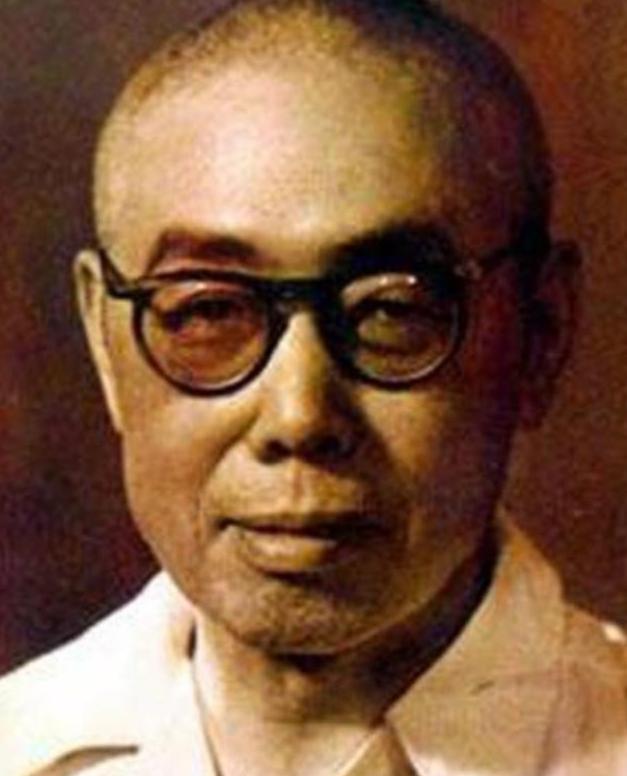

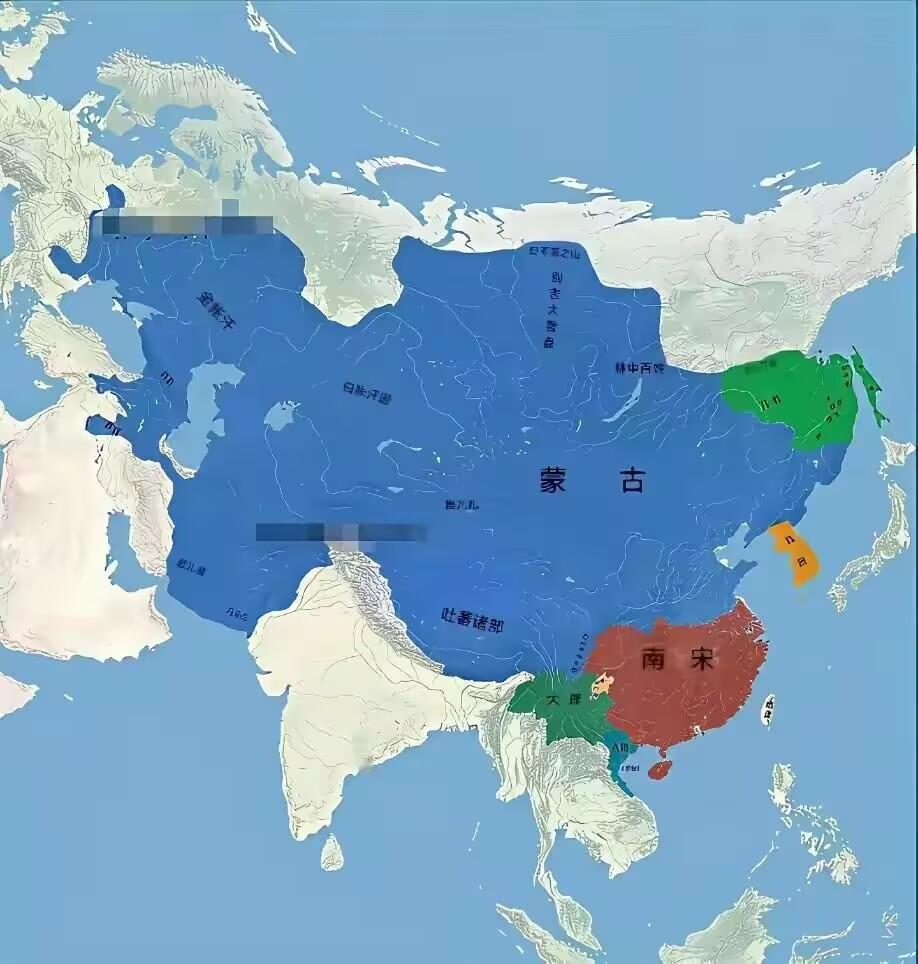

在中国铁路历史上,有个离不开的人物,他就是詹天佑,被称为“中国铁路之父”。1982年,为了能更好的纪念詹天佑,詹天佑的后代们等人商量完毕后,决定将其墓迁到延庆青龙桥,这里是他主持修建的“人字形”线路的折返点,对他本人,和京张铁路都有着重要意义。 詹天佑,1861年出生在广东南海一个书香门第。小时候就聪明伶俐,1872年,11岁的他被清政府挑中,成了留美幼童的一员,带着报国梦跟三十多个小伙伴一起去了美国。到了那儿,他先上小学适应环境,后来考进耶鲁大学学土木工程。异国他乡不好混,语言不通、文化陌生,还老被人瞧不起,但他硬是咬牙挺住了,拼命读书。1878年,他成绩优异地毕业,成了中国最早的铁路工程师之一。 回国后,他满腔热血投入铁路事业。那时候中国啥都落后,铁路更是稀罕物,他心里憋着一股劲儿,要为国家干点实事。他先参与了滦河大桥等工程,攒了不少经验。年轻时的詹天佑,吃苦耐劳,脑子灵活,干活从不马虎,为后来的大事业打下了基础。 1905年,詹天佑接了个大活儿——主持修建京张铁路。这条铁路从北京到张家口,地形忒难,山高坡陡,外国的工程师一看就摇头,说中国人自己干不了。可詹天佑不服这口气,他亲自上山勘测线路,天天琢磨技术方案。坡度太大咋办?他想出“人字形”线路,巧妙利用地形,既省钱又快。1909年,京张铁路通车了,外国人傻眼,中国人扬眉吐气。这条路不光是条铁路,更是民族自信的起点。 詹天佑干这活儿可不容易。工地上条件差,他跟工人一块儿风吹日晒,经常忙得连饭都顾不上吃。可他从没抱怨过,脑子里只有一件事:把路修好。京张铁路的成功,证明了中国人的能力,也让詹天佑的名字传遍天下。 京张铁路修完后,詹天佑的身体已经不太行了。多年奔波劳累,他落下一身病。1919年,58岁的他在北京去世,走得太早了。他媳妇儿谭菊珍是他最坚实的后盾。两人早年在老家订亲,詹天佑留学回来后结了婚。婚后,谭菊珍跟着他到处跑,铁路修到哪儿,她就搬到哪儿,带着孩子住工地边的破木屋,风吹日晒也从不说啥。詹天佑忙工作时,她一个人操持家务,连他磨破的衣服都是她缝的。 詹天佑晚年身体弱,谭菊珍熬药喂饭伺候他,可惜他还是没熬过去。临终前,他叮嘱家人把积蓄捐给铁路事业,自己啥也没留。谭菊珍在他走后伤心坏了,身体也垮了。1926年,她因病去世,家人按她意愿,把她跟詹天佑合葬在北京一处山清水秀的地方。这对夫妻,日子过得简朴,感情却深厚得很。 1982年,詹天佑的后代和一些相关人士合计了半天,决定把他的墓迁到延庆青龙桥。这地方不是随便挑的,青龙桥就在京张铁路“人字形”线路的折返点上,是詹天佑智慧的见证。迁墓不光是为了缅怀他,也是想让后人记住那段奋斗史。墓迁过去后,他跟谭菊珍的墓碑立在山坡上,下面就是铁路铁轨,挺有象征意味的。 迁墓时发现,他们的陪葬品少得可怜。谭菊珍就几根银簪子、一枚玉戒指;詹天佑更简单,头顶上只有一顶翡翠帽花。俩人活着时家境不错,收入也不少,可从不讲究排场。这点让人挺感慨,他们一辈子都把心思放事业和家上,名利看得忒淡。 詹天佑这一生,真没白活。他用铁路给中国现代化铺了路,那股子聪明劲儿和拼劲儿,搁现在也少见。京张铁路修成后,中国铁路慢慢走上了正轨,后来者都受他影响。他不光是技术牛,还特有责任感,临死还惦记着国家建设。现在的高铁、铁路网,能发展这么好,多少有点他当年的影子。 他跟谭菊珍的故事,也让人感动。夫妻俩没啥浪漫事儿,就是互相支持,一块儿吃苦。那年代,能有这样的伴侣,真挺难得。詹天佑走了,他的精神却没散,激励着一代代人往前走。