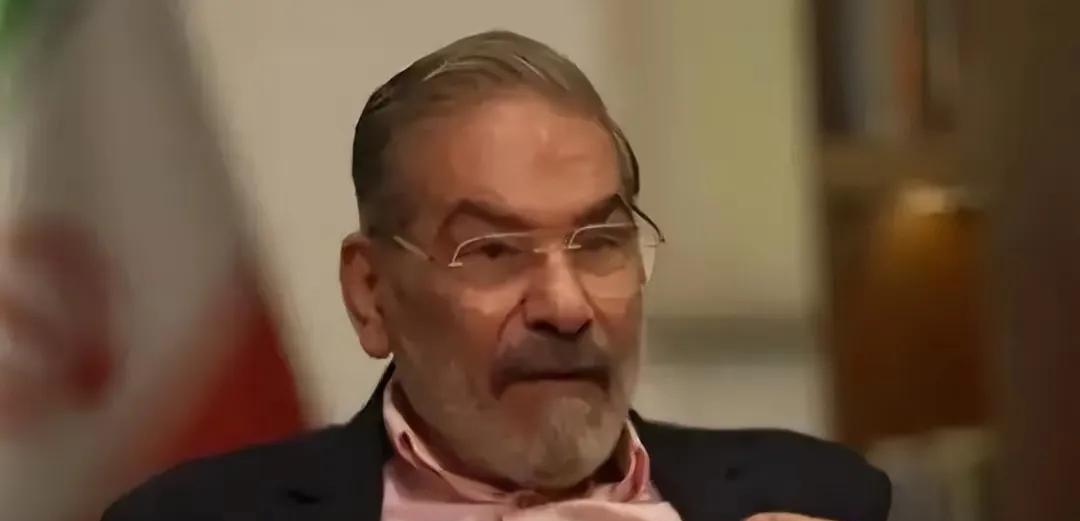

以色列多次空袭伊朗,宣称摧毁数十名科学家和高管 并试图通过舆论战动摇伊朗内部稳定。 以色列以“防止伊朗获得核武器”为名,联合美国对伊朗实施军事打击与情报渗透,试图复制此前对叙利亚的“精准打击”模式,削弱伊朗在中东的“抵抗轴心”领导地位。 现状: 伊朗为牺牲将领及科学家举行国葬,核心人物沙姆哈尼(原被传“身亡”)高调现身,直接打脸以色列情报机构摩萨德; 美国军情报告“泄露”,称以军空袭未伤及伊朗核设施关键部件,暴露美以“军事威慑”的虚张声势; 中东局势因沙姆哈尼“复活”再生变数,伊朗向中俄等盟友释放“稳定可控”信号,同时对内稳定民心。 正文剖析:一场“死而复生”背后的信息战与心理战 一、沙姆哈尼“复活”:伊朗的“信息战反击教科书” 沙姆哈尼的现身,绝非简单的“个人亮相”,而是伊朗精心设计的“信息战+心理战”组合拳,直击以色列情报系统的软肋: 对以:戳破“情报神话” 以色列摩萨德曾宣称沙姆哈尼“已被清除”,结果他不仅活着,还以伊朗最高安全委员会前主席的身份出席国葬。这一举动相当于当众宣布:“你们的情报网络漏洞百出,所谓的‘胜利’只是自欺欺人。” 争议点: 以色列支持者:“这是伊朗的舆论战,沙姆哈尼可能从未被针对。” 中立观察者:“无论是否被针对,现身本身已动摇以方信心。” 对内:稳定民心的“强心剂” 在高级将领牺牲、外部威胁升级的敏感时刻,沙姆哈尼的现身向伊朗民众传递明确信号:“领导层稳固,局势可控。”这种“核心人物未被打倒”的象征意义,远超实际军事价值。 对盟友:展示“韧性”巩固信任 沙姆哈尼与中国关系密切(2023年代表伊朗与沙特在北京和解,主导中伊25年合作协议),他的现身也是向中俄等战略伙伴证明:“伊朗未被打垮,合作框架可持续。”这对依赖伊朗作为“中东支点”的国家至关重要。 二、美以“军事威慑”破产:从“钻地弹神话”到“纸老虎”质疑 美国军情报告“泄露”称,以色列空袭未伤及伊朗核设施关键部件(如离心机),直接戳破了美以此前“彻底摧毁伊朗核能力”的宣传: 军事层面:若报告属实,说明以色列的“精准打击”策略失效,伊朗核设施的防护能力远超预期。美以曾依赖“钻地弹”技术树立军事威慑,如今却暴露“外强中干”。 外交层面:中东盟友(如沙特、阿联酋)可能重新评估与美以的关系——若连伊朗核设施都无法有效打击,美以的“安全承诺”还剩多少可信度? 个人见解:美以的失败在于“过度依赖技术威慑,忽视伊朗的韧性”。伊朗通过分散核设施、强化地下防御,成功将“明牌”转为“暗牌”,让美以的打击变成“盲人摸象”。 三、中东新博弈:从“军事对抗”到“信息与心理较量” 当前中东局势已超越传统军事对抗,演变为“信息操控+心理威慑+盟友关系”的综合博弈: 伊朗的策略: 利用沙姆哈尼“复活”事件,同时打击以方士气与情报信誉; 通过“稳定现身”向盟友传递信心,防止内部瓦解或盟友倒戈。 美以的困境: 军事打击未达预期,舆论战又遭反制,陷入“攻不成、守不稳”的被动; 若无法快速扭转局势,可能面临中东盟友的信任危机。 争议点: 乐观派:“伊朗的韧性将迫使美以回到谈判桌。” 悲观派:“美以可能升级打击,引发更大规模冲突。” 争议与不同声音 伊朗视角:“沙姆哈尼现身是战略胜利,证明美以情报无能。” 以色列视角:“这是伊朗的舆论战,实际损失被掩盖。” 中立视角:“无论真相如何,信息战已改变中东权力平衡。” 总结与展望 一句话总结:沙姆哈尼的“死而复生”与美以“军事威慑”的破产,暴露了中东博弈从“硬实力”向“软实力”的转变——信息操控与心理威慑正成为决定胜负的关键。 未来展望:若伊朗能持续利用信息战稳定内部、巩固盟友,或迫使美以转向谈判;若美以升级打击,中东可能陷入更复杂的“混合战争”。这场博弈的核心,是“谁能在心理与信息层面占据主动,谁就能定义下一阶段的中东规则”。 为你推荐